Uncategorized

Uncategorized

純

お願いします

大雨とコロナの影響で

外国人観光客2名しかあわず

思い立ち

雨の中山の清滝にて滝修行を

させていただいた

伊賀忍の神社の浄め砂をまき

くじ切りをし

祝詞

般若心経

不動ご真言

龍神祝詞を大声で唱えた

怖いな〜ここ

恐々左の水量の多い瀧へ

雨で水量が強く冷たい!

数分入り

今度は右の瀧へ

おや?

なんだ右はお湯なのか〜

そうか〜

知らなかった!

いやいや待てよ

上流の清流を二つに分けただけだ

そんな訳はないのだが

温度が左と明らかに違う

そしてまた左へ

やはり水が暖かい

不思議な事

はあるものだ

しつこく又右へ

確かめる

と冷たくなっていた

お不動様と龍

神様のお計らい?

なのでしょうか

体から湯気が出ていた

なんとも言えないスッキリ感

は波の中と同じく

真剣

昨今インスタ映えを狙い

いきなり瀧へ行く人もいます

瀧は作法と心がまえが

あるので勝手に行水感覚ではいかないように

してください

行者なり

経験者と必ず入ってください

場所によっては管轄している場合もあるので

お声かけを

安易に入ると

とんでもないことが起こります

実際色々な滝の行場で

恐ろしい話を聞いています

稲荷山

シマシマ

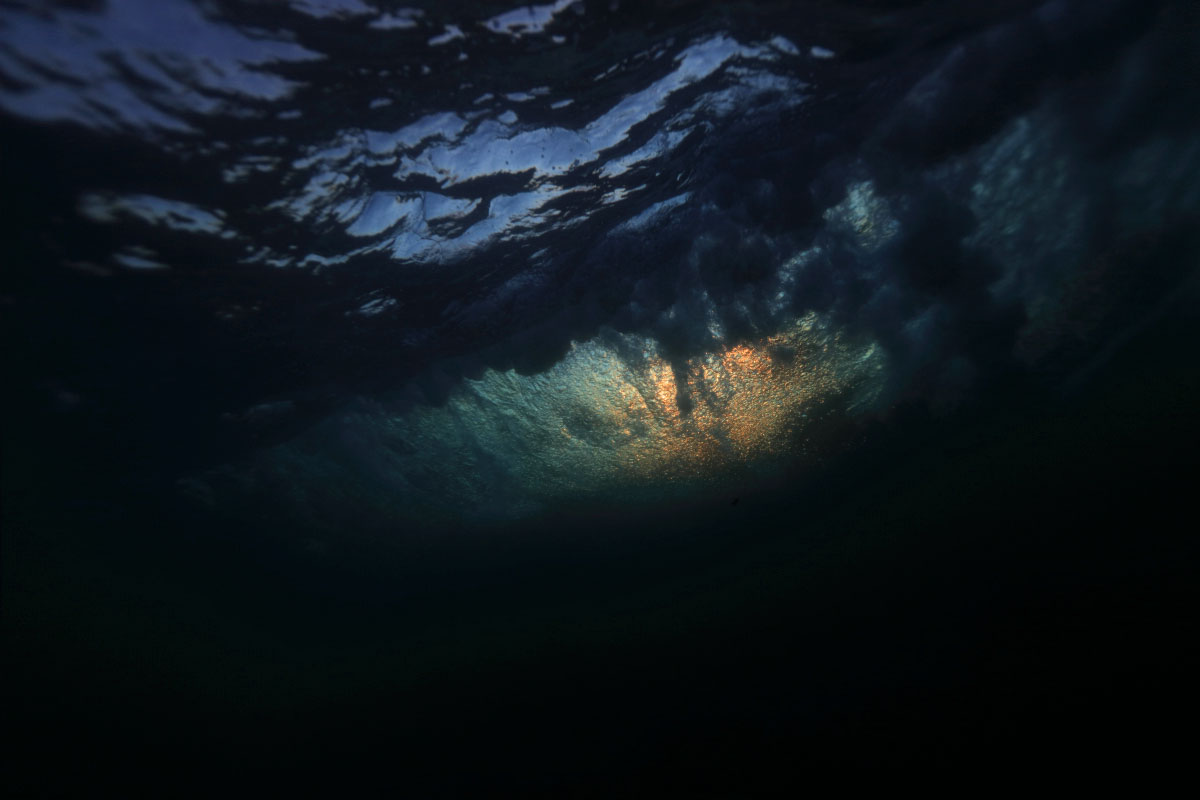

フィジー

6/11 2011 7:20

朝、久しぶりに晴れ

椰子の葉が風でさされ

太陽がその影をも暖かく全てを包んでいた

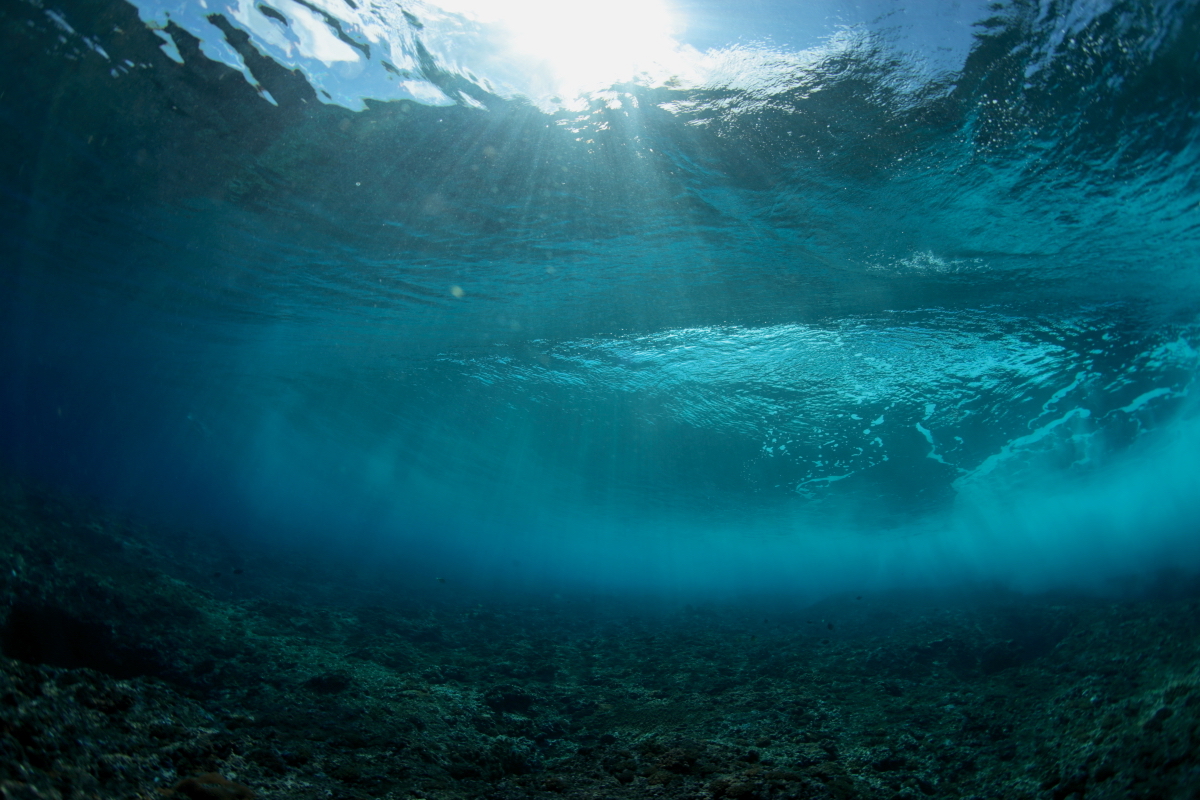

目の前の海の細い水道に潮が流れ

海底に反射した光が輝いていた

都会の朝とは

全く違う時間

太陽も時間も同じなのに

生きてる時間がここまで違うことを知ると

気魂というか、体以外の何かが喜んでいるのがわかる

なぜ?都会に住むのやら?

同じ時間の人生の目の前の1秒も

心が自然に沿って生きることが

いかに大切か

よ〜くわかる

昔はこうした山や川

埋め立てもない美しい海岸があったんだろうな〜

宿で用意されたオムレツやパッションフルーツを食べ紅茶を飲んで

カメラの準備

ニュージーランドから一人できた若いサーファが数日泊り

波乗りをするというから、今日はボートで沖に一緒に

村人に連れて行ってもらう

うみで、今日もひとときお願いしますと

立ち泳ぎで、忍者の呪文と

海の神様に龍の真言を唱えた

すると足元の珊瑚の岩の隙間から

こちらに向かい、小さなシマシマの海蛇がクネクネ

向かってきた

嘘かと?思うが

なんだか絵も言えない

感覚が海の水と音を包んだ

海蛇は基本大人しく

口も開けないから、噛まれるわけではないが

まっすぐ向かってきたにのには驚いた

自然に足の下から来た蛇は

潮に流れながらクネクネ

すぐ近くに浮き上がり

泳ぎながらどこかへ消えた

今でも、後にも先にもない時間

蛇は龍神様の仮の姿とも

修行中の姿とも

言われ

あの広いうみでの、ピンポイントでのタイミングが

決まっていたようにしか思えない

「オン ナンダバナンダ エイソワカ オン メイゲシャニ ソワカ」

人間の破壊を免れている

聖域である海はまだまだこうした

古来からの神々の領域を

維持している

もし日本人であれば

あのやまやこの海のどこかに

鳥居を建てたのかもしれない

何かがいらっしゃる

何かにみられている感じがした

この海の裏側

恐るべし手加減のない

人間の力をはるかに超えた世界

そこに身を置いていたから

今がある

今に無心で夢中になる

やがて少し先の未来で

あの日、あの時、の日々が

繋がり新たな今となり

少し先で待っている

今はもう過去だが

心と体が喜ぶことを追求する

なるべく一人がいい

集団行動はやめて自分のピッチで泳げばいい

競技でも順位でもないのだから

これを自然と向き合うという

事実、神国 令和は富士山にひれ伏すとも、神主が正座し神様に頭を下げる姿とも

日本は神国であった

6世紀初頭に輸入され、巧みに流布された仏教

が神仏習合といういかにも、2つは1つに上手に混じり合い

日本の歴史が作られた様になっている

もちろん

日本の中央や武士や公家と

神様はおおらかに?

後からきた外国人である仏さんを(キリストはあまりの過激な一神教な為排他)

茶道(茶道の祖、千利休は切腹させられた)

や儒教や道教とも混ぜあわせていただき

絶妙な味になったのが

神仏習合だが

人間界の言葉通りには

混ざっていなかった

江戸時代まで伊勢神宮は、剃髪や僧侶の参拝を禁止し

女人も僧侶も中には入れなかったようで

五十鈴川はみもすそ川と呼ばれていた

平家が滅んだ壇ノ浦のみもすそ川と同じ命名

その後どういうわけか

宗派に分かれ檀家制度を強要され

寺と僧侶の威厳が強まり

のこされた身内も、なんだか煌びやかな衣装を纏った

僧侶にお経を詠んでもらわんと、タタリやあの世へ行けないのではないか?

本心は心

手を合わせた決まりモンクは

あっちは南無妙法蓮華経、こっちでは南無阿弥陀仏

しかも墓は買うのではなくオタクの土地を借りるのか?

90センチ四方で300万?

そんな不思議がまかり通る世相も

現代の霧

昔は神官や修験者が祈祷していた役割を

いつの間にか中国伝来の僧侶が請け負う

現実では

極楽浄土へ身内は行けますよと

お経をあげないと、あなたの身内は彷徨い

極楽へは行けませんという、暗黙の決まりに

幾ら払えばいいのやら

聞けば

お布施はお任せいたします

と

これまた政治家ばりの曖昧な質問と違う答え

親族は

まな板の上の鯉である

柳田国男(先祖の話)

いはゆる神葬式をして居る家々でなくとも

死んで(ホトケ)などと呼ばれることを

迷惑に思った者は昔から多いはずである。

日本人の志としては

例え肉体が朽ち跡なくなってしまうとも

なほこの国土との縁は断たず

毎年日を決めて子孫の家と行き通ひ

幼い者の段々と世に出ていく様子を見たいと

思っていたろうに、最後は成仏であり

出て来るのは心得値がひででもあるかの如く

しきりに遠いところへ送り付けようとする態度を

僧たちが示したのは(彼岸の遠い極楽へ送ってしまうこと)

余りにも1つの民族感情に反した話であった。

しかも僧侶達は、念仏供養の功徳によって

死者は必ず極楽へ行くと請け負っておきながら

一方では盆のたびにこの世に帰って来る

亡魂の為に棚教を読むという矛盾した行動をとってきた

(これはとっても幸せな遠い極楽へいかせると約束し、お金ももらいながら

この世の辛い修行を終え、遠い最高な浄土へ、特殊なお経と技で送ったのに

お盆に帰ってきてしまうから、またお経で極楽へお返しましょうという

不思議をさす)笑

仏教は六道輪廻の妄執を断ち

そこから解脱して彼岸に至る道を示す教えである。

そこ事を十分承知した上で

尚かつ死後も霊魂は此岸であるこの世のどこかにとどまり

年間に日を定めて子孫のもとを訪ねて饗応を受けるという

盆行事などにみられる伝来の信仰は

容易に消える事なく今日まで続いてきた

どういう上手な説き方をしたものか

二つを突き合わせてどちらが本当かといふような論争は終わに起らずに

ただ何と無くそこを曙染のやうにぼかしていた

と

いずれも祖先崇拝を中軸とする

仏教とは本来縁のないような宗教心意が

仏教を受容し始めてから千数百年も過ぎた今もなお

私たち自身の中に

強固に残留し続けて居る事実について所感を述べた

(神道の成立 高鳥正男氏著)

肯定も否定もない事実

海は嘘をつかない

写真も嘘はつかない

嘘をつけるのは人間である

大切なのは自然に生かされ

自然に思いやる

自然に身を置き己の正直な

心根と非力な力と傲慢さを捨てる事である

海は日々生きて

揺れ動き、命を再生し

魂を綺麗に浄化してくれながら

滝と同じく波は

禊祓の場でもあると感じる

川から海に行くまでには祓戸の4人の神様がおり

人間界の汚れを浄化し再生すると

祝詞にもある

海の宮 おそらく竜宮城に

オオワダツミの神様がいらして

神仙界というらしい

海の中にも山がある

朝日を浴びたその海中の山々を祈る事

それが僕の約束の一つなのかもしれない

Test Print

古いお付き合いの

柏のデンタルクリニックのお客様よりオーダーいただいた写真

現像所も休んでいたので、2ヶ月遅れの納品へ向け

しかしもう少しスッキリ感を出したいので

再現像することに

インクジェットは『吹き付け塗装』

な為

写真が写真でなくなります

そもそも代替えの手法で

写真には絶対に向いていません

作品の質よりも安価で早いためだけに

プロの写真家もインクジェット塗装で

仕上げる世相は

「写真が写真でない事実」

ペイントと呼んで

印画紙の本来の写真と分けた方がいいと思います。

印画紙は薄いゼラチン層があり

内部より色が出てきます

これが紙焼き写真です

インクジェットは吹き付け塗装です

実は額はオーダーで広島の額やさんへ頼んだのですが

なんと写真サイズを間違え

額は改めて発注の事件!

申し訳ないですが

もうしばらくお待ちください

なんの仕事も

本来の昨今の写真やからみたら

手間暇かかる仕事をし

継承し仕上げないと

写真業界も写真もダメになります

この身1つ

たる

風通し

小屋

今は火山の噴火で無くなった?部屋

航空券だけでハワイへいき

オアフの空港で電話が鳴った

ハワイ島にいたフラの友人から

メリーモナークのチケット1枚手に入れたけど

くる?

宿もレンタカーははないかもね

本当なの?

そんなに混んでるのハワイ?

ヒロだけはこの時期ダメなのよ〜

1枚15ドルのチケットが

今や人気のため値段は数百ドルまで吊り上がるが

友達が探してくれたおかげで

60ドル

静かな田舎の空港ヒロに

ついたら宿はどこも満室!は本当だった

車は何軒かめで見つけたのが何より

この時期は便乗価格

街には人は歩いてなく

人がそんなにいるようには見えない

メリーモナークの観覧者やアーティスト達

が宿と会場を行き来してるんだろうか?

結局、初日は宿は見つからず

知り合いの宿の床に寝た

翌日、南下した海の近くのパホアという

ヒッピーの村のような

宿を見つけた

ひょろりとしたジーパンのインド人

モジョさんが支配人?

わたし〜池上に〜

住んでいました〜

池上?

本門寺の?

そうでした〜

笑

部屋は2つあります〜

みなで住む部屋ドーム〜

でた!ドーム!

笑

ものなく何るからいやだな!〜

一人で住む家

家?

「名前はオーシャンビュウファレ」

はいそれにします!

幾らな訳?ですか

お互い変な日本語と英語で

1週間540ダラーね

高いやら

安いやら

よくわからない

急な斜面を案内してもらうと

木にくっついた

山のうえの一軒家?

ツリーハウス?

部屋の中に木の幹がある

木に寄生した家といった感じだ

ベランダ?

日本車の車の後部座席

中はベッドで4畳半

遠くに海が見える

いいね〜

そんな不思議な宿だ

トイレやキッチンは冷蔵庫は共同で

棚を分けて、ホワイトボードに名前が書いてある

が

大抵ドレッシングとかは使われてしまう

中には数ヶ月も住んでいる強者も

壁のないリビングで

皆、思い思い過ごしている

10人ぐらいかな、

どこにいるやら

それぞれの小屋に住んでいるようだ

金ないから草刈りして手伝いして住んでいるんだ〜とか

男も女も不思議な雰囲気

今時こんなヒッピー宿あるんだな〜

そりゃ空いてる訳だな〜

面白い

しかし部屋をよくみなかった!

部屋に帰るとカーテンがない窓に網戸はあるが

ガラスがない?

夜が寒かった

風がビュンビュン!

さすがオーシャンビューファレは

山の頂上

風がビュービュー吹き込み

翌朝喉がガラガラで体が冷えた

仕方なくカメラの梱包材やバリの布を窓に貼り付け

風をしのぎ

電気はないから

ローソクで火事にならぬように

したら快適な住まい変身

問題は1つ

夜決まって10時ごろになると

ピープー!ピープーと

電子音のような何百ものカエル?の鳴き声が

夜中2時まで続々と包まれる

何百?もの音が

サラウンドのようにかぶる

鬱々しながら

ベッドからうるさいですよ〜

と笑いながら

言うと、しばらく

ピッぶっぷ!・・・・

とやむが

しばらくするとまた電子音

に諦めた

最初は眠れなかったが

慣れたら寝た

あの音は今も忘れない

ガイドブックにはない

当てを探す旅の面白さを満喫

綺麗なやどじゃ

知り得ない地球の呼吸

明鏡止水

1枚

海の宮

苦しさを乗り越えて

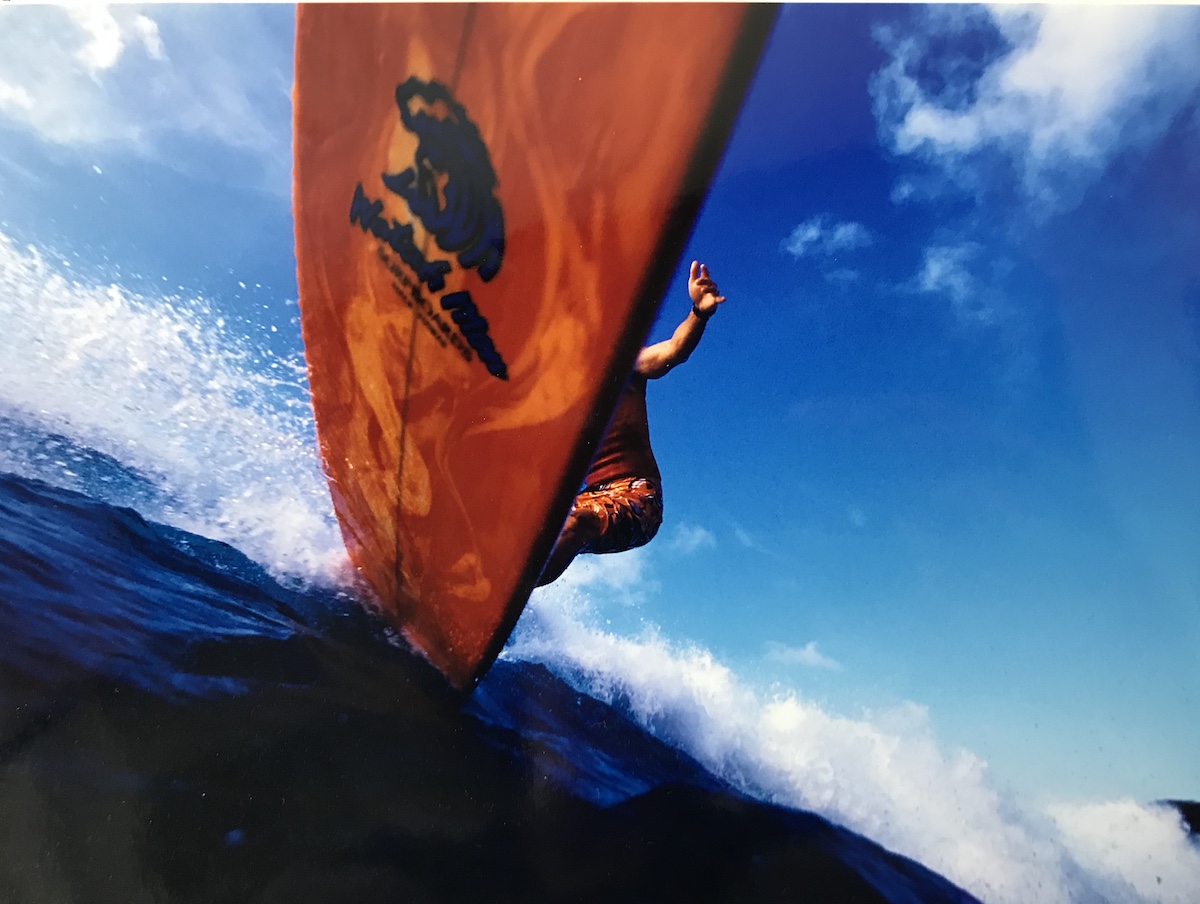

マウイ島ホーキパ

ウィンドサーフィンの聖地と言われた

歴史的にも恐るべし風が吹く

12月は風がなく

サーファーの聖地

と思いきや

この日は波も風に煽られ

どこで崩れるやら

常に水は濁っているが

水中の波よりも

ひたすら世界の波に揉まれることが

今の自分に必要な事

一心不乱に

泳いでは流され溺れた

ここでも1度

あっという間に沖に流され

大波のポケットに吸い込まれ

飲まれ続け

恐怖とで胸が潰されそうになったが

気持ちを入れ替え

泳いで全然違う磯から

岸に帰った

サメも怖いが

待ったなしの波の中

自分で切り抜けるしかない

究極の本領を探す

嘘も本当もない審美な世界

海1億

人間0.1

の力の差

これが大事!

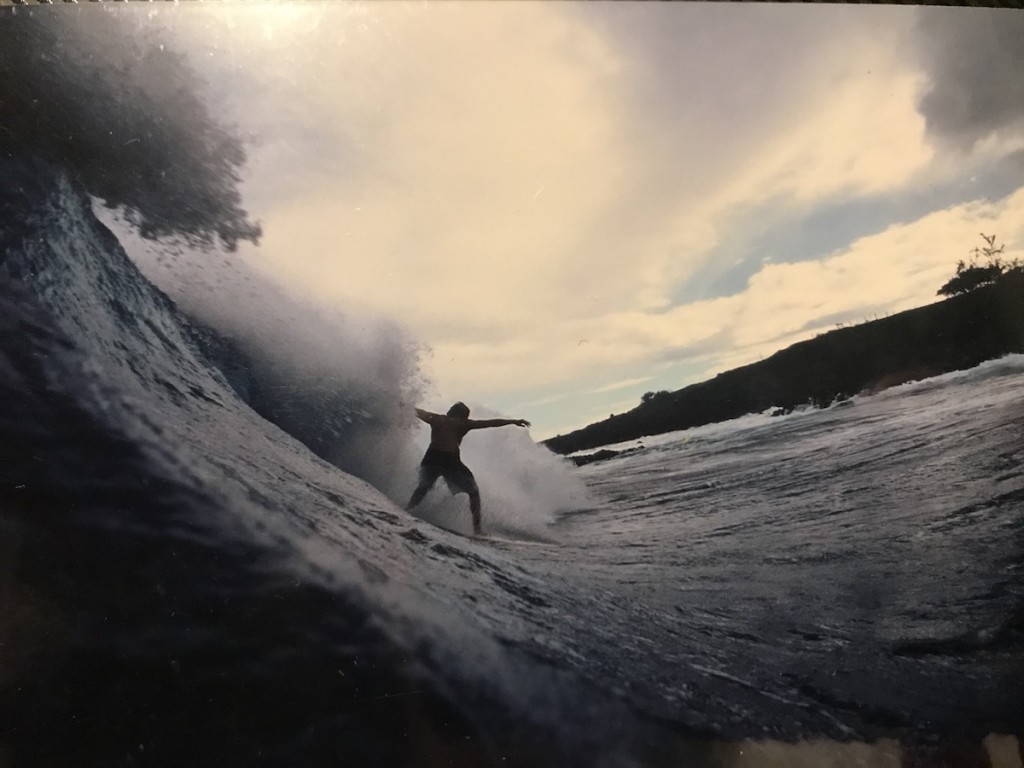

ノース

オアフ島

の北の海辺

サーファーもこの日はまばら

穏やかな波と

風が吹いていた

ノースショアに定宿を見つけてから

オアフ島に通うのも

慣れてきた

レンタカーを借りたら

そのままハイウェイを北へ北へ

パイナップルの広大な赤土の畑の

一直線の向こうに海が見えたら

ハレイワの入り口

その昔は映画館もあり

海岸は馬に乗った人々も

宿は

最大3組の客で共同リビング、共同バスルーム

2段ベッドがある小さな部屋

部屋は寝るだけで

緑に囲まれ

円窓から光のさす、こげ茶の木で統一された

リビングが好きだった

どんな人が来るのか

わからないが、2週間近くいるのは

僕だけで、皆数日でいなくなる

インターネットもない時代

予約はいきなりレセプションへ行き

またきたけんだけど

部屋ある?

そんな感じだった

海へ行くか

海岸を散歩するか

本を読み

スーパーへ

マグロと海藻の刺身ポキを探しに

いつも旅は一人

背負えるだけの荷物を体にくくりつけ

ひたすらあらゆる海で泳ぐ

武者修行の時代

こんな穏やかな風景はハワイならでは

ALOHA

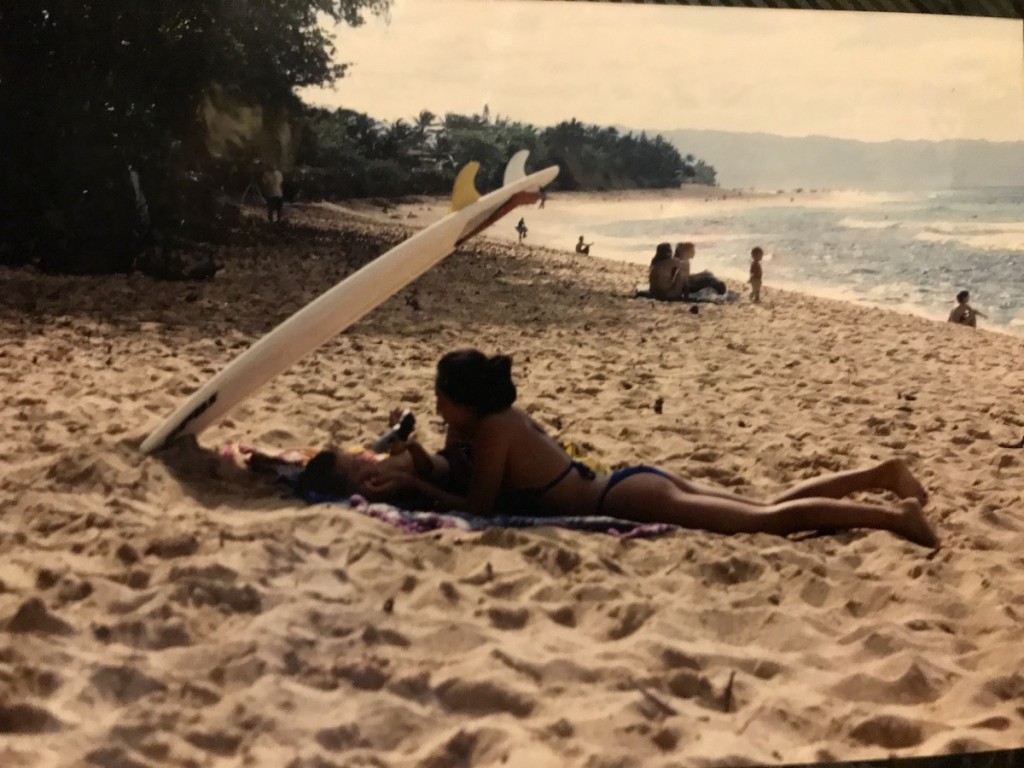

ハワイパイプライン

パイプラインとは60~70年代にサーフィンをした*ジョンペックに続き

ジェリーロペスなどのサーファーの

その半ば死ぬ行為(いたと足を繋ぐ流れ留めもない時代)勇気と強い心の

行為をスポーツとして、集客を狙った

サーフブランドスポンサーにより

人為的に作成された名前

本当は違う名前

その昔はここも、ヒーラーや王族の聖地

祈りの場であったようで

すぐ隣はププケア(白い貝殻)という美しいサンドビーチ

海岸に境界線はないのに

人間がつけたのです

ALO =存在とか相手を思いやるとか尊重

Ha =呼吸とか合わせるとか

ALOHA はすごく長い時間を超えてきたいい言葉

アメリカに占有され

51番目の州に

明治政府に当時の王様カラカウアは

日本に植民地にして欲しいと

言われたものの、農業の移民ならばと

残った日系人が今もたくさん住まわれているが

顔は日本人でも言葉は英語

古来からコアの木の板にのり

神々や海を祈り、舞う行為は

フラダンスとなり

アロハを着て

少し変形したものの

カヒコ(古典)ダンスは野性味あふれる

ハワイ島ヒロで開催されるフラの大会

50回目のメリーモナークは素晴らしかった

地球の

人々が助け合い

心を自然と呼ぶ昔のままの地球を

大切に頭を下げることが

何よりの幸せになります

そこで祭礼や土地の人々が集まり

心1つ神様へ地球への感謝を込めること

ただただ

それにつきます

鎌倉武士が残した御成敗式目の1条に

あるように神仏を尊び供物を絶やさず

祭礼をすれば、霊験が人々に行き渡り自然に幸せになると

昨今鎌倉に増えたアロハの方々をはじめ

どうか海や山へ心をそくし、身を委ね

心をまた都会に持ち帰り

アロハの真髄を持ち続けてください

国は違えども

時は違えども

人が憂い、暖かな優しさや

海の心地よさ、は変わることがない

同じ想いです

ALOHA

*

ジョンペックと昔サーフィンにいった

彼のペネトレーター(まっすぐ)という、キリストの顔がちょうどパドルすると目線にくる

妙に固い板で

四国の海部の玉砂利のダンパーに突っ込んだら

怒られた!

笑

夜

インドのシタールのようなギターを奏で

自称ベジタリアンで、宇宙人と

マヤ人の聖なる食べ物キノアばかり毎日食べていた

宇宙人はホントかいな?

昔、ハワイのサンセットビーチのツリーハウスに住み

ヒッピーの頃、ヨガをしてインドの影響で

神様に近づけると信じ、まだ合法だった麻薬を吸っていたと

だからたまに宇宙からのノイズが抜けない

から自分のながい枕を旅には持って耳を塞ぐんだ

?

ペック

それ幻覚やないか?

笑

でもペックはインドネシアの屋台で

イカンゴレン(魚の唐揚げ)をこっそり食べていた

ペックさん

いいの?魚だよそれ

たまにはいい

笑

仙人のようなおじいさんだった

すごい波に突っ込んでいた

ALOHA

はるか沖で

ラロトンガ島 クックアイランド

ニュージーランド経由で丸2日

乗り継いでついた1周バイクで50分の珊瑚の島

波が本当にあるのか?

わからないまま

Google Earthで見て行ってみた

バイクで1周するも

はるか沖で白波はたつが

サーフィンできるような大きさではない

波ないか〜

サーファー空港にもいない上

街でも道でも1人も見ていない

しかたなく

海沿いのホテルに入り

ハンバーガーを食べ

海をしばらく見ていた

バイクで宿に戻る途中

さっき通った海辺の林を見ると

さっきはとまってなかったレンタルバイクが3台

もしかして?

お気に目を凝らすと

波があり

ブギーボーダーがいた

波だ!

と

宿に戻り

カメラをセットしうウェットをきたまま

バイクで出直した

海へ向かうと

先ほどのサーファーたちとすれ違う

もうあがるようだ

一人か〜沖

HI~

Hows,it?

「ここはリーフで満潮の前後1時間しか

波の乗れないんだ」

「えっ!

泳いでいくの?

写真?」

「まっすぐ出れるの沖まで?どうやってたらいい?」

「ここからまっすぐ

流れは少しみぎに流れてるけど

そんなでもないよ」

「浅いから気をつけてね」

だからサーファーはいないのか

遠いな〜

片道片手クロールで20分

沖は急に浅くなり歩ける

珊瑚とウニがすごいな〜

危ないな〜ここ

でも波のある20mほど先は深いようだ

大丈夫かな?~

とにかくダッシュで波のたもとへ

ここは世界で1番早いロール波

恐るべしスピードで

島を丸く飲み込むように波がラップするようにまいてくる

波が沖に盛り上がったと思ったら

壁のような波が!

怖い!

水深が2mあるかないかは

逃げきれないかも

誰もいないしな〜

結局30分どんどん潮が引いて

危険な水深になり

祝詞をよんで

9字切りを立ち泳ぎでするが

どうしても恐怖が拭えない

もう帰れってことかな〜?

しかし

水は澄んでいて

フィジーや太平洋の同じ種類の魚も色が若干違う

美しい

海の神様が住んでいる場所

なんだかやたらに来てはいけない聖域の感じだ

人生で1度泳ぐか泳がないかの場所

宿に戻り

シャワーを浴びて

穏やかな

宿の前の海を見てると

同じ海とは思えない

満足感と程よい疲れだった

波があってよかった

毎日遠いがバイクで30分通うか

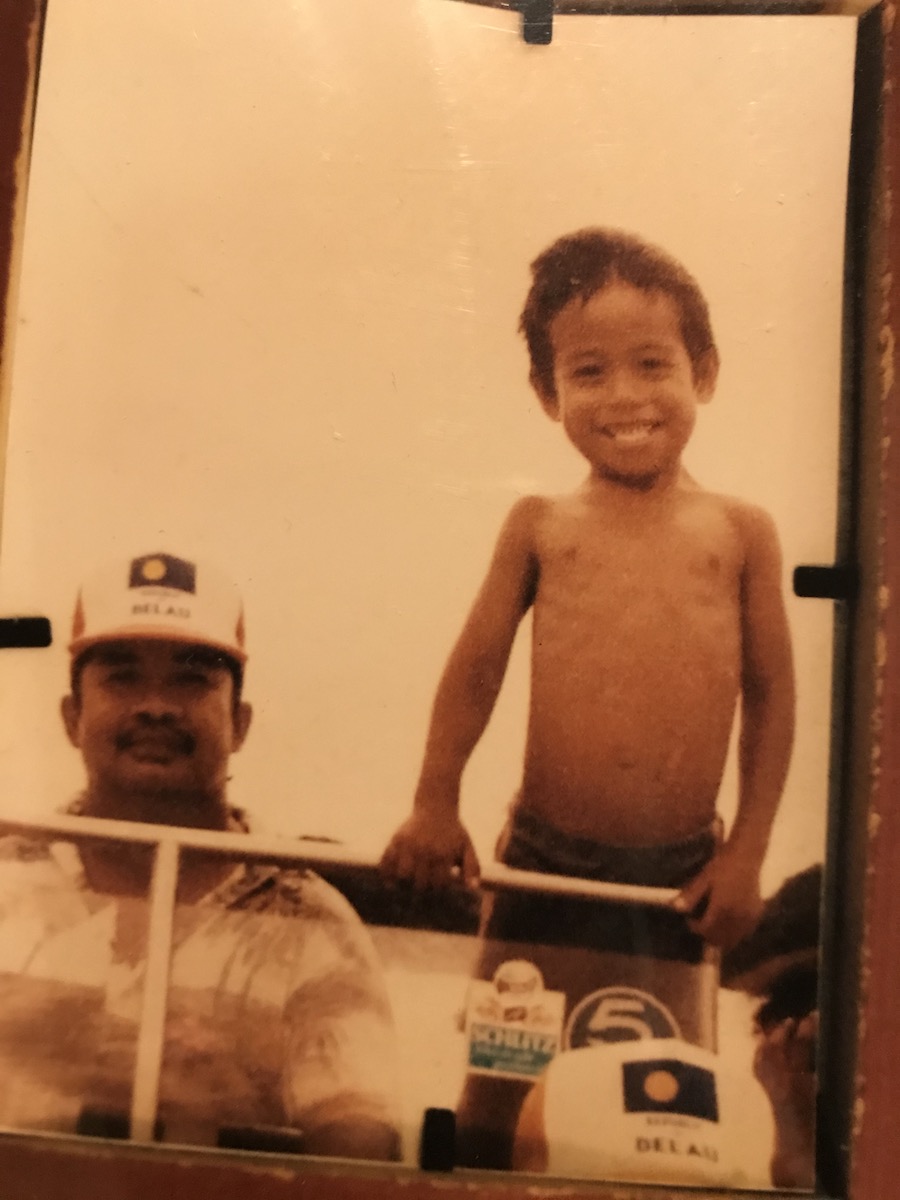

岩山

現地ではベラウと呼ぶ

ミクロネシアの300以上の小島からなる

パラオ共和国

スペイン、ドイツ、日本の植民地になり

太平洋戦争では戦果の火の粉に巻き込んでしまいました

そんな日本時代が40年あり

言葉や食べ物は日本食が残ります

南洋神社跡も行きましたが

鳥居も何もない広場で

道に意志の灯篭がありました

神様や御眷属さんは

連れて帰ったのだろうか?

写真は1983年ごろ初めて

マリアナフリースクールというキャンプと現地の体験と

戦争の御免なさいをと

野外活動の先駆者浜野安宏さんに

連れていっていただいた

そんな過程で3日間だけホームステーをさせていただいた

地元の警察署長で、当時は島で一軒のガソリンスタンドを経営していた

レイモンドアキヲさん と息子パトリック

大丈夫?オーケー?

今日から君の家だから自由に冷蔵庫を開けて

飲み物はあるし、ベッドはここだからねと

こんないい人が

外国にはいるのかと

子供ながら驚きました

パラオは船が車がわりで

海が好きだった親父さんは

美しい松島にような翡翠のような島々(現地ご岩山)へ

連れて行ってくれた

いまだに家族とは仲良くしていて

この親父さんに会ってなければ

波を泳いで無かったと思う

人生の分岐点にいた海の男

日本人が伝承した

帽子の国旗は

日本が空に太陽ならば

パラオは夜空に月にします

と勝手に戦争に巻き込んでも暖かな心で待っていてくれます

山寺

ファイヤーキングカフェで

昨年仙人に急に

先生〜

とお声をかけていただきました

見るからに

人生の浮き沈みと喜怒哀楽が染み込んだ

優しげな仙人こそ

東大の教授で都市計画立案のプロ

寺西ひろふみ 先生

が

小さな声で

「この間

あのね」

「いいもの見せてあげる!」

と

嬉しそうに

まるで

飼ってはいけないメジロを

捕まえちゃった〜

風に

チラリ

えっ?

凄い達筆で

力強い精神的に強い意志の強い文字

「なんですか先生これは?」

「御成敗式目」!

歴史の時間に聞いたような・・・・

「本物のコピーだけどね」

あれ?

神社?と書いてありますね〜

そして驚いた!

神仏を尊び祭礼の繋がりを大切にしていくと

しぜんに個々の人間世界の霊験が行き届き

幸せになると事が大切だと788年前の侍は後世に残した

1232年鎌倉武士北条泰時と叔父時房らと書かれた

51の内容が御成敗式目

これは何かの資料に沿ったものでもない

従者が主人に忠をつくし

子供が親に孝をつくすように

人の心を正直に尊び

曲ったものを捨てた平凡な道理に

基づいて制定したものであると

第1条

神社を修理し祭りを大切にすること

神を敬うことにより

霊験があらたかになり

神社を修理し祭礼を盛んにすることはとても大切である

そうすることにより

人々が幸せになるからである

また供物は絶やさず、古来からの祭りや慣習を疎かにしてはならない

関東御分国にある国衙領(こくがりょう)や荘園の地頭と神主は

この事をよく理解しなければならない

神社を修理するさいは領地を持つ神社は小さな修理は

自分たちで行い、手に負えない修理は幕府に報告し

内容を調べ良い方法を取る事

第2

寺や塔を修理し、僧侶としての務めをおこなう事

僧侶は寺や塔の管理を正しく行い

日々のおつとめに励む事

寺も神社も人々が敬うべきものであり

建物の修理とおつとめをおろそかにせず

後々非難されるような事があってはならない

また、寺のものを勝手に

使ったり、おつとめを果たさない僧侶は直ちに寺から追放する事

こうした

道義の制定と先人の心が

戦災で焼けるまでの奈良、京都や鎌倉をはじめ各地の

寺や神社を、作法も物語もむかしのまま

維持されてきたのが

現代の観光地でもある寺社である

こんな時期こそ改めて

物質や過剰なジャンクな情報が何の意味があるのやら

感じる

今の日本人に大切な事だと思う

それを守り抜いた方々がいたのだが

所詮カメラは機械

日本経済新聞の私の履歴書 樂吉左衛門さんの記事は

読んでいて勉強になりました

思い通りにできたものがいい茶碗ではなく

イメージは目に見えず手探りで想定可能な企てを全て捨てると

書いておられました

確かに

写真も同じで

絵コンテのまま構図を描いて

写す写真は 写し?であり

写真の醍醐味は

1瞬の表情や漂う何かを

そこに鷲掴みに封じ込めてしまう

魔法のような事実

いい写真の定義はないですが

いい写真は何かを発しています

と偉そうに書いても

写真を買っていただきご飯を

食べさせていただいている以上

言語的には作品となりますが

作品という内からでたぞ!

というのもは写真に写っていたら

怖いですから

僕はノーファインダーで押し

題名もつけず

1枚、1枚2度とない瞬間を向こうから

いまだ!と押させていただいているような感覚です

ですので作品(作者の思惑や恣意は介在しない)だけど

作品ではないんです

くどい!ですね〜

この身ひとつ

被写体に溶け込む

波も人も同じだな

最近少しわかってきました

砂時計

パプアニューギニア

木のいたにのる子供たち

みんな素っ裸で

フィンもない「木の板」に乗る

これぞ競技ではない

波の乗りの本来の原始の姿だ!

現代の日本の都会の子供にはない

たくましさ

なんとなく内側は凹み

1枚の木を手作業でくりぬいた板

波に乗っては

また歩いて戻ってくる姿は

ワイルドで本当に楽しそうだった

しかし海は濁っていて

サメがいそうで

全く水中は見えず

波を潜って交わす際、溶岩の岩に頭をぶつけないか

心配だった

火山の噴火の溶岩の岩が点在する海岸で

やっぱり早速、足を切った

ペットボトルや様々なゴミやオムツなど

海岸はどこも汚れていた現実

自然のままの暮らしをしていた

彼らに

よその星から輸入された石油製品や電池は

そのまま川や海へ捨てられる

椰子の実やバナナの皮はポイっと捨てても大丈夫だが

地球に戻れない物だと教えていない

彼らを責めることはできない

川でも洗剤で「じゃぶじゃぶ」

「ぶくぶく」の泡がそのまま海へ

毎秒、毎秒地球の海はスピードの差はあるにしろ

少しづつ汚染されている事実

土に帰れない

天然の地球には

新しい物質でできた物は

処理法や処理施設もないまま

持ち込まれた外来種

お手軽なインスタントラーメンやコーラは今や世界の島々に飛び火し

フィジーやサモア、パラオをはじめ

多くの南の島々の伝統料理を若者からとおざけ

肥満や成人病も蔓延している事実

決してクックやマゼランは第一発見者の英雄ではない

彼らに見つかり征服され

キリスト教を押し付けられ

植民地化した災難はいまだに続く

裸で川に飛び込み、凧揚げや竹トンボを削り遊んでいた日本の子供のように

木の板に乗る子供たちもやがて

いなくなるのだろう

いずれ携帯電話を持って

ゲームやっているんだろうか?

ニューギニア政府観光局は戦争のことを他の国よりも

よく伝えておられていた

ニューギニアの

海に入る前には、必ず手と心を合わせた

こうした防人の方々の命の積み重ねで

今の平和があるのだが

忘れてはいないだろうか?

地球に残る記憶を含んだ風

2003年ごろの冬のハワイの、サーファーの聖地パイプライン

キャッチボールをする子供たち

この辺りは昔はハワイ王族の祈りの聖地

1941年には真珠湾攻撃に向かった日本の若いパイロットたちが

戻れぬ決意のもと、この空から美しい波の海を見ながら

真珠湾へ向かった最初の入り口でもある

12/8だからきっと空からは幾重にも寄せる白波と

美しい緑の山々を見ていたんだろうな〜

どんな思いだったか

そして54人のパイロットは帰れなかった。

海では小さな2人乗りの潜水艦(特殊潜航艇)で9人

海もこの空気も山々も全て見て聞いてきた証人である

彼らの望んでいた平和になったおかげで

ハワイに日本人も観光で行ける日が来るなど

そして、遺書を書き残し、皇国の栄と八紘一宇を刷り込まれた

若者たちの未知の海外飛行で、命を無理に潰さなければいけなかったこと

戦後そこで海でわざと命をかけれるなど

当時を思えば贅沢なことです

ハワイの折には

必ず真珠湾で54人の名前を読み

この海で祈るようになりました

欲得と領土の争いや宗教の違いで起こる戦争の愚かさを

まだまだわからない地球人

人間よりふるくから生きてきた地球の

風と海だけは宇宙に抜けません

風は昔の記憶を持っています

海の水も記憶を持ち

波が崩れる潮騒を風は全て含んでいる

人々の笑い声も風は聞いている

風が止む時私たちは死ぬと言い伝えた

古いナバホの祈りのうたが

ようやく少し分かった気がしました

ハワイの祈り(チャント)これも日本の修験道の祈りと同じく3回とのこと

エホマイ

エーホマイ カイケ マイルナ マイエ

オーナメーア フナノイアウ

オーナメレエー

エーホマイ エーホマイ エーホマイエー

どうか天からの叡智をお授けください

祈りに隠された秘密を

どうかお授けください お授けください お授けください〜

地球の潮流とリズムを心で理解していた人々は

世界にいた

チベット、台湾、中国、アメリカ、ハワイ、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、インドネシア、フィジー、タヒチなど

星を頼りに航海していた人々

言葉違えども

祈りの想いと意味は同じようだ

控えめな態度と

大きな存在や他者への配慮

自然からいただく命への感謝と循環

水や太陽への祈り

風はその祈りの韻を含み 世界をかけめぐものだと信ずる

螺貝の音色も、吉野山や羽黒を初め世界へ届く

耳で聞こえる音がなくなっても

その意味と韻は残り行き渡る

神様とは実は遠いようで

ご先祖を大切にすることと同じであろう

とある方からお聞きした

確かに

見えないけど

行き渡る気持ちがある

僕も海伏として、先人と地球の叡智を幾ばくか

山や海でお伝えできたら

幸いです

どうか皆さんも、穏やかな休日の日々

古いアルバムを引っ張り出して

ご家族やおじいさん、おばさんたちとの

思い出を語り

神棚をお掃除してください

我々がどこからきたのかは

知る必要もない

我々は過去の先人たちの純粋な想いが

どこに隠されてしまったのかを

風の中で知る必要がある

昔、嵐のハワイやフィジーの離島で聞いて

翌朝の大波にチャレンジした

ハービーハンコック RIVER Sweet Bird (カナダのジョニーミッチェルの1970年代の曲を、彼女と他4人の女性ボーカリストと)

滅多に聞きませんが

たまには音楽もいいものです

水没

この数秒後カメラケースに

海水が入り

大事なカメラは特急で天国へ

海外製の防水ケースは

作りが甘く、ゴムパッキンがいまいち

ぴっちり対称にしまらない謎がつきまとう

風、太陽、波は完璧ながら

道具がダメになること

これで3回目

カメラマン的には水没という

真水もダメだが

海水は電気製品も全て一飲み!

海の偉大さを知る

人間界など一飲みだな!

と

海で大笑い

全てが未知の出来事

片手に防水ケースを握りしめ

遥か沖まで泳いで行く

そこで波を逃げ回り

水中で回転しがら!えい!っと押す

日常じゃ知り得ない感覚と全身を包む幸せな青い世界

誰も波の裏で人に逢わない

から

何が正しくて

何が間違えなのか?

いや

自然には正誤はない

意味をつけててしまうのは

人間様の妄想である

ただとうとうと海は果てしない時間のリズムと呼吸で生きているだけ

海の水は明らかに記憶を持ち

意識を持ち、人間を見ている

そもそも海は相当厳しい場所だ

そんな海の中で生きるジュゴンやイルカや魚や珊瑚は凄い

でも海には神様が住んでらっしゃると思う

自らを水没させた経験より

おぼろ海世

可能性がある以上

可能性に乗りきる

限界はないのだが

自分が決めてしまう

もったいない線

透明な青い波の中

大波の懐まで行かないと

写せない

望遠レンズは使えない上

仮に使えたとしても、その場に自分がいないのは

写したとはいえない

パパラッチである

答えは明快

泳ぐんですか?

泳ぐのやめますか?

息我慢するんですか?

我慢しませんか?

道は常に1つ

選べるが

今まで引き続けたくじは

あたりだった?

怖いを突き抜けると

笑う

幾度も怖い思いをし

実は何十年経っても怖い思いしかない

怖い思いは一体どこからきて

そもそも自分の中に

怖いな〜と思う成分があるのか

あんなに怖い経験を乗り越えたはずなのに

あれ?

また怖くなってきた!

お化けの怖いとも違う

漬物石で封じ込められる怖さでもない

怖さには味がある

この青い波の中

一人の怖さは格別だ

味わい深く

胸に染み付いた怖さ

たまらない

物理次元的、身体的事象として

怖いというソワソワした

何か電気信号なのか

独特なゾワ〜っとした波形が

必ず胸に一気に流れ込んでくる

すると

心臓がバクバクして

心房の弁まくが乱れ

呼吸が浅く浅くなり

やがて怖いエネルギーは頭や全身を駆け巡る

第2段かいは

ネガティブな考えが

冷静さをキンキンに冷やす

あ〜あのハワイの溺れた感じと同じ感覚

怖い怖いダメかも

ダメかも

呼吸が乱れ

空気をうまく吸えず

体の軸がぶれ、慌てて水をかく

やがて筋肉が硬くなり(乳酸が溜まり)

痛く動かななくなる

第3段かい

緊張と酸素不足

諦めと絶望が支配し

自分じゃない弱い自分が

支配する

喉の気道が閉まり

ヒューヒュー音だけで

擦ったはずの空気が肺にいかない

苦しくて苦しくて

それで、どんどん波はきて

波に永遠とグリングリン

あ〜苦しいな〜

あ〜何にもできない

もう泳げない

苦しい

息が息が吸えない!

ゼイゼイ

ヒューヒュー

この苦しさから『逃げたい!』

ここから『逃げる』には息を止めちゃえば

楽になるな〜

と思うんです

これは本当です!

これはいわゆる『溺れる』です

ここで逃げを選ぶと

あの世

ここで

逃げないでスイッチを

入れ替えたらこの世

人間なんか生死はそんなもんです

三途の川の婆さんにふねの渡し賃

六文銭を常日頃意識した

真田幸村は男だ!

徹底していて

六文銭をマークとして戦いました

気持ち一つ

一呼吸落ち着いて

肩の力抜いて

ようし!〜

生きるぜ〜

頑張るぜ〜で肉体的は変わりませんが

スイッチ入れたように元気に

状況は変わらなくても大笑いしてます

そんなもんです

決して諦めないが

引くときはひく

いくと決めたらいく!

メリハリです

とにかく

海岸に戻って後のことは考えたらいいです

泣こうが

笑おうが

反省しようが

僕の場合はまた、溺れた海へ2時間後行きました

なぜならば

泳ぐ自信がなくなり

その失くした自信を見つけたかったんです

そうじゃないと死んでも死に切れず

モヤモヤ感が充満

その自信を探すには

溺れた海へいくしかないと

誰もいない海岸で決めました

結果的には

海は大荒れでクローズ

海の神様が守ってくださり

お前の泳力はめだかだから

人間の子供たちがいる海へ行け!と

感じそこで5時間泳ぎ練習しました

片手でカメラを持ち泳ぐ自体

相当おかしなことですが

あの日がなかったら

今の自分はいません

見えないところこそ

自分の心を1プシュ!

絶対になんとかなります

しかし泳力向こう側へ泳ぐには

忍者の呪文だな!

とおぼろげに思いたち

そのおぼろげを信じ海で唱えてます

筋

写真は日本の磯

50歳になっても勇気を出す!

人間は地球の強さと

気を抜いて、なめたら命が危うい事を

都会の暮らしで退化させてしまった

都会の人が悪いのではない

しかし太田道灌か?徳川か?天海?が

江戸を埋め立ててから人間主体の開発が始まってしまった

土地に法外な値がつけられ始め

滝も川も木々も潰され

動物たちも住処がなくなり

共に死んだ跡地が、アスファルトの世界

公園なるミニチュアな自然を作り

遊具を置き

子供たちの遊び場を

役所の人間と

都市開発デザイナーが線を引いた遊び場は

永遠に人工的である

鳥が遊びに来れば

餌をあげないでください

理不尽な話である

ボールで遊ぶ子供の声がうるさいと

後から引っ越してきたマンションの住人は

こっそり区の公園課に苦情

さて苦情の電話をこっそりしたから

スイッチ入れて電子レンジで食事をチンしてテレビでも見るか

と

どこまでも、身勝手な人間様

海にいれば

山を歩けば

川で遊べば

時計も忘れ、無心に溶け合う

命の危険を知れば自ずと自然を思いやる

人間の先生は人間ではなく

自然が先生であるのだが

なかなか、子供たちにはそんな時間が

回ってこないのも現実

親が経験者で山河が好きで

連れていかなければ

子供にお裾分けはこない

海の仕組みも、川の美しさも

知らずに育ち

ゲームとテレビの世界にはまると

子供の脳や眼はどんどん悪化する

そりゃ

簡単で楽しいのもわかる

今ネイティブアメリカンのナバホ族にもコロナが蔓延しているという

後からきた、アメリカ人が、彼らの自然への祈りも

大切にしていた滝や木々の聖地を壊し

人間を居留区域という当て字の、狭いゲージに閉じ込めた

結局は彼らを騙して、力尽くで

土地を搾取したのはアボリジニやアイヌに対しても同じ

太陽は全て見ているワケだぞ!

母なる大地

父なる太陽

絶対なる創造主タイオワ

ホピの言い伝えでは

4度地球はまるで生きているかのように

勘違いを起こし、傲慢になった人間たちを

火や、水で浄化したという

数千年前からの言い伝え通りに世の中はなってきた

分岐点に人間はいると言われ

5度目の予言もちゃんとある

コロナ治りますようにと願いながら

こっそり放射能の水を流す日本のように

こんな辻違いな気持ちは

誰の胸にも届きはしない

地球を改めて知り

その儚さと美しさに心を投げ打つ時がきた

宇宙の島にいる事を忘れずに

アメリカも日本も台湾もパラオも

同じ海に浮かぶ島である

地球さえ

宇宙の海の島なのだが

試されているのかもしれない

この機会に見えなかった事

できなかった事を画策し

ドーンと来い!

で乗り切りましょう!

全て意味があるから

目の前に転がってくる

勇気は自分で押す!

自然の中で自らの力量で胸に届けた思いは

永遠に忘れない

筋を通せば

地球は暖かく迎えてくれます

自然観

松尾芭蕉は51歳で大阪御堂前で亡くなった。

松尾芭蕉は51歳で大阪御堂前で亡くなった。

1694年10/12の午後4時と伝わる

江戸の住まいから故郷伊賀に戻り

生まれた伊賀上野赤坂町に

無名庵が新築完成したのは8/15

父松尾与左衛門は、元服部郷 の伊賀平氏で

伊賀の南部にあった士豪集団で(忍者もいたはず)

地侍として生きていた

先祖は1581年の信長の伊賀殲滅作戦により

郷志と共に戦い命を落としたという

みなさんのよく知る、江戸末期の半蔵まさなりは

愛知生まれの末裔であり(墓は四谷西念寺)

半蔵門は徳川警護を任された半蔵を偲びつけられた

青山、千駄ヶ谷、赤坂、渋谷穏田あたりも

伊賀、甲賀の忍びの末裔が通勤に近いため住んでいたという

千駄ヶ谷の

鳩森神社には甲賀地侍が故郷を懐かしみ崇拝した

甲賀稲荷がある

富士講の富士塚もあります

下記はあくまでも本を読んだ

キキが流しですが

松尾さんは

旅の紀行文ではなく

3/27に深川を出

9/8頃に伊勢長島を旅のケジメとしている

弟子の曾良との旅は

西行や杜甫、宗祇ら旅に生き旅に死んだ

人からは狂人と呼ばれ諸国を旅した

彼らは理想であり

その命がけの旅の、しぜん、寺社、先人の旅人の漢詩や文に

溶け合わせながらの、漂白の乞食行脚を願い通り

遂行したわけです

自らの体験や羽黒山で修験者と寝起きを共にし

月山、湯殿へもお参りをし

心を野晒しにした

自己を投げ打つ旅だった

迷いや作品に関する修行や

旅への期待や不安

きっと何かしらの動機が突き動かしたのだが

電車も飛行機も車もない時代に

徒歩や馬の旅は時間軸がゆっくりと

自然のうつろいと共に

生の自然を感じれたことは

何よりも憧れる

きっと滝の音や雲の流れ

日本海で見た波や

セミの声や羽黒山の山伏の経文も

今の時代とはまた違った感覚を揺さぶったであろう

松尾さんが服部半蔵になった伝説は

時代的には50年ずれてますし

よくわかりませんが

服部の伊賀忍者や侍と松尾家が関係していたのは

間違えがなく

確かに

前もって各地の知り合いに手紙を書いていたり

いくら乞食旅とはいえ

それなりに資金も必要で

何よりも関所はどうして

するりと抜けれたのであろうか?

修験者は当時フリーだが

基本通行証が必需だったのに

ともあれ

彼らが心を添えて歩いて見てきた

感情や風景が300年後の僕たちに

魅力ある旅を

読み取った研究者により改訂を繰り返されながら

今も本になっているとは

松尾さんも驚きであろう

3病

水泳の訓練をしたのは17~18才

幼い頃から水に離れていたものの

長く泳ぐ事ができないと知っていた

コンプレックスもあったから

避けていた

子供ながら1つには水泳の授業の

結局は早く泳ぐが勝ちの教え方の競技目的と

硬い四角いプールに

強制的な押さえつけを感じた

手の動かし方

足の感じ方など

何も教えてくれなかった

昭和五十年代の学校

そんな折

お坊さんの高校の先生がスキー部の顧問でありながら

水泳の顧問だった

おい!

おまえの泳ぎじゃ海の学校なんか

いけね〜ぞ

お前にもしやる気があれば

教えてやるから

夏の2ヶ月学校に来い!

笑顔でどうすんだ?〜

来ます!

プールにくと水泳部の後輩たちが

滑らかに泳いでいた

おい!

お前たち知ってるな〜

きょうばしだ!

がはは〜

はい!

こいつに教えるから

5コース貸せや!

はい!どうぞ!

そんな荒っぽい始まりに

恥ずかしいも通り越して

ただただ夢中に泳いだ

手だけで泳げ!足は使うな!

水はこうかいて、流れにのれ!

惰性を感じろ!

早い!

まだまだういてガンマンして肘から水面に出して

遠くをゆっくり かけ!

水を飲みながらも毎日

よし20往復休みなく泳げ!

で気づくと

手だけ、足だけで数キロおよいだ

水をつかむ感覚

指先から体を支える不思議な水の浮力と

体の動かしたかを味わった

そしてそれは数十年後

頭にも聞いたことも、見たこともなかった

波の裏を泳いで撮る人になっていた

不思議なことを体験するだけ

自分が喜び、自信がつくのかもしれない

時期も大事

早くても

遅くても

良いとか悪いではなく

そのタイミングにどれだけ

正直に尽くせるか

自己の壁をするすると

抜けて前へ上へ行く

頂上なんて根性と青春めいた

一昔前の例えではない

それぞれの道がある

不思議なことに

あの日々がなかったら

この海は誰にも知られずに数億年光っていた

あくまでも地球や宇宙の影響を

知り尽くした海に

教えてもらっている

絶対的な力の中にいる以上

僕も海で死ぬことも十分にある

確率の問題ではなく

そもそもの話し

そのそもそもをよ〜く観て

自分の力を鍛え

自分の心を鍛え

自分の力量を正直に刻み

自然界の偉大な力に頭を下げ祈る

祈るとはどうか助けてください!ではない

無心な祈りである

旅先の話し

振り返ると海岸に蛇行した足跡があった

自らがしっかりと歩いた足跡は

例え海に消されても

忘れはしない

当てにしないで

頑張ること

物事は時間がかかるが

練習や試練や鍛錬は

海と同じく決して嘘をつかない

自分に嘘を捨て

黙って泳ぐ

競技でも競争でもないから

心配せずに

自分の1かき1かきで前進むこと

未来は必ずいつか

忘れたころに

胸に暖かなギフトをくれるから

心配

考えすぎ

恐れ

これ忍の3病

自然は手抜きなし

箱根の山から伊豆半島の駿河湾を

あらゆる美の源は自然にある

と魯山人さんが言われていた

焼き物も、木の板に字を掘るのも

いきなりいくらしい

自然は手抜きをしない

嵐だろうが

なんだろうが

太陽は来て

海の波は大暴れする

大波に連発で飲もれても

空手の試合のように待った!も

やめ!もない

水も飲めず

休憩したけりゃ

浮いてなさい

泳いであんたが足がつく世界に帰りなさい

このわかりやすさが

たまらなく好きだ!

嘘もない

掛け値も交渉もない

数十億年変わらず

蒸発して空にいきまた落ちてきた水

繰り返し宇宙の波動の影響が染み込んだ

記憶を持つ海の1滴

中にはうっかり山に落ちてしまい

土に染み込み

海の戻れたのは数百年後だった1滴もある

輪廻と循環に

調和しお互いを騙すことなく

数百年、数千年、数億年繰り返してきた海や地球が

どっかからきた人間より

劣っているわけがない

イルカや鯨は人よりさらに400万年前に

陸から海の中で生まれたらしい

そんな鯨の声を

地球外の知的生命体(宇宙人)にわかるのは、昔の声だと

ボイジャーで流しているNASAも粋だな〜

火星に行くとか住むとか

資源があるとか

目の前の海も大切にできない人間が

まだ欲しがるのか?

何を言いたくなったのかと言いますと

今ある物で十分です

古き良き物、古き良き伝統、古き良き味

古き良き山、古き良き海と川

せおりつ姫 が川から海へ流し浄化

はやあきつ姫 が河口と海で待ち構え浄化

いぶきどぬし 根の国、そこの国で息吹を放つ

はやさすら姫 根の国、そこの国にきた全ての禍、罪、穢れを浄化しなくす

そんな4人のフィルターのような神様!お願いします

とよむのが、おおはらえ祝詞で

祓戸4神と言うそうです

そこで関係もあるのが

しおつちのおじ(潮のおじいさん)

全体を見ながら

神様の世界の相談役のお爺いらしい

山幸彦がが釣り針をなくした際に

海幸彦へどうした良いか聞いたのもこのおひと

「そのまま潮に乗れば海神の宮に着くから

心配しなさんなと」

僕の先祖は広島の祝詞八幡神社の宮司ですが

なかなか理解できませんでした

朝でもいつでも神棚や海や山で

大祓詞をぜひ(おおはらいの言葉)

古来から脈々と続く

宗教ではない

日本の神々との約束のようなご挨拶です

般若心経もオールマイティーで

神仏両方、自然やご先祖にも届くようです

吉野山金峯山寺と羽黒修験の方からもお聞きしました

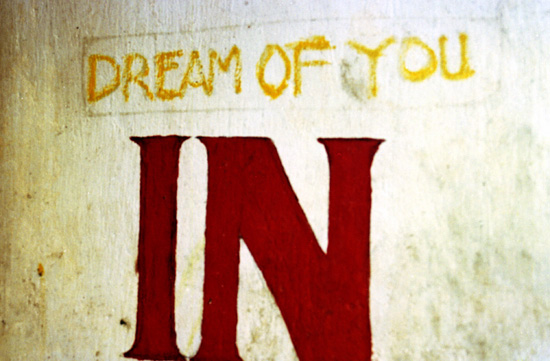

Dream of you

92年頃バリ島のサヌールにいた

あてのない旅のオーストラリアもなんだか退屈になり

1年にこだわらず帰ることにした

なんだかあても無く行く 目的はクリアーしたという満足感

そんな帰り道9時間だけ経由したバリ島に衝撃を受け

以来数ヶ月おきにオーストラリアの行き帰りに

必ず途中下車した祈りの島

ある日散歩してると

海岸近くの土産物屋が並ぶ道のはずれに

一軒の薄暗い骨董屋があった

ためしにはいると

黒いメガネのタンクトップのおじさん

名前はマデさん

あるはあるは

古い仏像やら布やらごっちゃごっちゃ

だが

いいものがある?

そのへんの新しい土産用の木彫りとは違うオーラの

仏像やらなにやら

甘い砂糖画はスプーン2杯はいったコピやお菓子をだしてくれた

騙される?のかとおもったが

いいおじさんで、自分の家族や村の写真を見せてくれた

結局古いインドネシアの手織りのイカット 布 大小2枚

毎日通い値切って、真顔で無理だな

といわれながらも

日本円で1万6千円位で分けてもらった

お金見せても無理だといわれたから

本当に高いんだなとおもった

そんなマデさんと数ヶ月おきにバリに来るから

仲良くなり、家に泊まりに来なさいといわれ

田んぼの村タバナンへ

道も適当で地図に鉛筆で丸されただけ

バリは当時1本道で覚えたらわかりやすく

ついた大きな家には奥さんや

キリッとしたお母さんもいて

ものすごい料理をふるまってくれた

夜寝る前に

歯ブラシあるから

みがきなさい

と言われ

洗面所へ行くとはブラシが1本コップに

たっていた

へーみんな1本で磨くんだー

と

疑いなくどうせ水で洗うんだから一緒だと

磨いた

ベッドはやっぱり

カビ臭かった

翌日は一緒にタナロット寺院の中へ

白い民族衣装に着替え

額のチャクラにお米をつけて、お供えを渡すと

お坊さんにしばらく拝んでもらった

名前をあげると言われた

お前はミキプトウー

?

なんだ長男ミキ

じゃないか

笑

マデじいが

白い蛇がいる穴があるからみろと言うが

嘘っぽかったが本当にいた

翌日

今度は奥さんの実家へ朝から行くといわれ

レンタカーのジムニーに奥さんと息子の三人で

途中いくつもの寺院にお参りしながら

シガラジャというバリの反対側の昔の首都の村へ

息子が日本の歌を聞こうと

山道で

オンボロなラジカセにテープをいれたら

大音量で 恋人よー

?

誰

いちゅわ まゆみ

?

イツワまゆみ か

きいたことないなー

結局おばちゃんの

お参りが本格的で

着いたら夕方に

夜ご飯はセミだった。

これは次回

そんな田舎の家に泊めてもらい

だされたものは何でも食べた

おじさんと息子は

全然口をきかなかった

息子がさけているような?

食事が終わり

息子と話し

写真とらせてよ思い出に

というと照れくさそうな息子の肩を

ぐっとだいた嬉しそうなおじさん

息子も照れながら笑っている

家にはいると

真っ白いペンキに赤い文字でINの扉が

目をひいた

これはどんな意味なんですか?

これは

あいつの部屋なんだ

俺が昔描いたんだ

IN

DREAM OF YOU

いい夢への入り口

順

フィルムで撮影してよかった

当時はむちゅうだったが

フィルムカメラしかなかった時代

もっとも写真業界が次なるマーケットを狙う為に

デジタルカメラを売りつけはじめたのが

1999年頃

2001 年から始めた波の写真も

ずっとニコンを使っていた

特殊な防水ケースも作り

新たなカメラも買い

波へ行くが

帰って現像すると全くピンボケだった

あんな死ぬ思いしてレンズのフォーカスが

波に追いつかない

なんてことがあるのか?

当時大井町にあったニコンの技術部に行くも

波を撮るようには作ってないので

すみません!

という的をえた見事な回答に納得

長年愛着もあったニコンはやめて

キャノンのに変えざるえなかった

当時キャノンは超音波モーターの特許と技術を持ち

今迄使っていたカメラには、すべてレンズの接続部分をあわなくし

フィルムにしろデジタルにしろ

カメラ本体ごと買い変えなくては

新しいレンズを使えなかった

ざっくりと今迄のお客を無視して

初期化した

それ迄使っていたプロも使うNEW F1などの美しい

マニュアルの名機はもう知りません

ばりに大胆な作戦にでた

結果的にレースやスポーツなど

早い被写体にピントがオートで来た1枚に

写真屋たちは喜んだ

それまでは高速で走るレーシングカーF1を手回しで

ピントを合わせていたから

今は楽になったな

と

レースの写真で有名な菊池さんからお聞きした

ニコンは元々のお客さんを大事にしたというか

元来、超音波モータ?の技術がなく

カメラ本体とレンズの接続部分のマウントは同じで

使用出来るようにしていたが

いかんせんピントが来なかった

ジーッ ジーッと不安げに迷う姿が

レンズの横の窓から見えた

話は脱線しましたが

沖迄300m近く泳いでいくのだから

フィルムも沢山撮れたらいいが

当時は35mmカメラは36枚

この36枚にかけた

もっとも波の裏の先生はいないから

ひたすら泳いで、身体で感じて、波に飲み込まれ

常に逃げ回り透明な波の間合いを修行した

昔何故撮ってるんですか?と聞かれ

とっさに

修行ですと答えていたのが懐かしい

36枚で十分だった

あんまり欲張ると海に殺されると思っていた

技術もなく経験もない32歳のころ

36枚に集中して、念写?したのはよかった

笑

今でも当時のままファインダーは見ない

両目で見た瞬間に感じたまま押すようにしている

ファインダーを除く暇もないのだが

人間欲で

いいのと撮ってやろうと絵を作ると

見る人が見れば一目

きな臭い1枚に

ざっくり波の中に身投げし

押してみて撮れても撮れなくても悔いはなし

波の裏に身体を滑り込ませ

回転しながらおもいっきり手裏剣を投げる!

そんな感じです

足ヒレ

水中メガネ

カメラを片手

片手両足のみで泳ぐ!

シュノーケルも使いません

人力と自力で海の心髄を探しに行くと決め

あとは押すだけの

至ってシンプルな世界がたまらなかった

ザ集中力!

36枚撮れたら?

20分泳いで海岸へ

戻り石の裏に隠していたフィルムを詰め替えまた

沖へ20分泳ぎ戻る

これを3回繰り返すと5時間位たっていた

これは2002年から通い続けた

電気も車も、電子レンジも、防波堤もない

昔話しの様なフィジーの離島の2011年6月

フィルムも少なくなり

頭もやわらくなりチャンスが増えたからとよしとした

デジタルカメラで撮影

14 日間でほぼ荒しで、雨が吹き付け寒くて風をひいた

しかし変える前日の最終日、風がやみ

海に大きなうねりがきた

海からのギフトをいただいた

一人頭を下げ

忍の呪文を唱えていた頃

祝詞はまだよんでいなかった

36 枚の一かき一かき

泳いだあの日が撮らせてくた訳です

基本のカタは大事です

芯忘却せず

闇から光

山に埋もれたままの忍者たちの魂が

家族のもと仲間のもとのに戻れるようにと

一人山や玉砕した城跡へ、お酒や食べ物を持ち

祈り始めたのは丁度、この写真を撮り始めた頃

ある日

ある偶然で撮れ始めたのだが

それだけではなさそうだ

間違った姿で伝わる忍者や地侍

派手にトンボを切り、手裏剣を投げ

ミステリアスでかっこいいと

漫画や海外で火がついたのだが

本当は自然や神仏、道教や儒教を柱に

呪術や体術は心である

と修練していた人々である

自分達にも正義があるが

敵にも正義があり

目の前の敵を切り倒さなければいけなかった葛藤

心の運び方

心の経験が武術的な一動きに

現れると知っていた

身体の導線や軸を

動かす順番に

意識と心をのせることを

熟知していた

今の日本には消えかかった大切な事

一人一人の精神性が高くなると

恐れるのは誰か?

波を泳ぐのも同じ事で

肘と指先の動き

足首と足の指の動きで水をよむ

もちろん心が真ん中になければ

怖さに飲まれ

逃げ後れるのだが

正直いつも胸が潰れそうな怖さが

ごく近くで見え隠れしている

透明な何十トンもの波の圧力を

よんでかわす

というと勇ましいですが

結局は波の裏を逃げている訳です

笑

所詮人間の力のおよびもしない

場に身をいて修行するのは、瀧行や山伏の黙って山を歩け!と

同じ心の傾きと動きである

技は人を痛めつけるのではなく

そうしなくてもいいように、する為の修練

いよいよとなったら、必殺技をだせばいい

倒したら勝ち!の競技ではない

制するのは殴る事ではなく

気当たりの様な空間

ぶれないひかない心の鍛錬の旅スジに武術がある

忍が伝えて来た

正心であろう

正しい事をする

いや正しいというのも

おかしなはなしで

普通の事をしていれば正しいもない訳だ

空即是色

色即是空

自然の森羅万象が呼吸する時間と同じく

鳥や魚が青い風にとぶように

人間同士はもめることもないのだが

人の土地を欲しがり

そもそも地球にはなかった宗教をおしつけ

たりと、支配したがるのは何故なのか?

伊賀には3人の大頭の下

12 人衆の頭が村々と配下の侍や忍達を取りまとめいた

必ず、神社や寺で協議をかさね

伊賀をこの世から無くそうと攻めて来た

信長の様な外的を排除し

村を守って来た

信頼と暖かな人間関係、ときには裏切りもあったろうが

神仏や自然や太陽を尊んだ彼らは

今のこんな日本を見てどう思われているのか?

日本の為に腹を切って来た侍や忍び達の無念

命をとして未来の日本の幸せを願った英霊のみなさん

右とか左ではない

真ん中の話しをできる

大人が日本にはどれだけいるのだろうか?

松の木

ウブドは夜になと

各寺院で観光用ではあるが

それは訓練された、バリ独自のヒンズーの考えと

70年代にオランダ人が創作した猿の群れのケチャなど

たいまつの中、それは感動的だった

チケットは入り口辺りで、白い上下の踊りの関係者が数百円で売っていた

まだビデオや携帯、カメラのフラッシュをたく馬鹿も

もいなかったから

樹霊数百年のガジュマロの大木

自然な音だけの静寂の森に囲まれた

村人の芸術ではない神々の疎通ある舞は

すごかった

芸術の村と呼ばれたこの村には絵描きや彫刻家

舞を踊り、音楽を奏でる人々がすんでいた

ごく普通のおじさんが、すごい技をもっている

普段は普通の米を作るお百姓さんも

夜になると白い衣装に着替え

トランス状態になる

朝は当時ロスメンではやっていたのが

ジャッフルの様なパンケーキにパイナップルなどを

はさんだものと、細かい粉コーヒーが

ガラスのコップにそそがれたお湯をスプーンでかき混ぜるバリコピ

そもそもパンケーキは外人用で

現地の人はご飯と、色々なおかず

ナシチャンプルを食べる

僕もそっちの方が

現地感もありおいしいから

よく一緒にナシチャンプルの行商人から

かってもらい、一緒に右手で食べていた

右手は聖なる手

左手は水でお尻をあるらうから不浄ではないが

握手をしたら駄目といわれた

トイレットッペーパー恐怖症のいまの日本人は

何故尻を紙で拭く事が大事なのか?

どういう真理なんでしょうね?

十分で足りているという

心と

あるものでまかなえばいい訳ですが

正直いらない過剰な物質が反乱し

作りすぎな昨今

ビニールぶくろの前に

考える事があるんだと

教えてくれているのかもしれません

独り旅のように

都会にいながらも内観する

本日は東京も雨の打ち付ける情緒豊かな日

松樹千年の翠

しょうじゅせんねんのみどり

うつろい変わり続けるからこそ

変わらないものがある

よきむかし

この頃はまだ、日本の観光客もすくなく

欧米人の旅人がちらほら

高級ホテルもまだなく

ロスメンという安宿の生活排水がそのまま川にながされ

水は汚れ始めていたが

まだまだ昔のバリが残る

渓谷の桃源郷だった

今ではネットでホテルの写真も見れ

予約もできるが

当時は直接行くかしかなかった

ナビもないから

バリの町の賄賂に腐りきった警官もいない

全部自分の目と足で歩いたから

分かれ道や細々な景色を覚えたもので

人間に大切な感覚や旅の嗅覚や様々

とにかく余計な情報もなく

静かだった

静というのは

けしてとりまく環境の事だけではなく

人と人の繋がりが暖かかった

旅人もわりと一人二人の旅人が多く

何かをもちながら

お互い苦労しながら同じ場所に流れ着いたもの同士

夜、裸電球の屋台でゾウムシの入った飯を食べ自然と話し合い

独り旅の寂しさがまぎれたり

なんだか今でも当時の音が景色となり

胸にのこっている

カメラもフィルムだったから

いつも予備や天候にあわせて色々持ち歩いていた

カメラはCanon Ae1 からNEW F1

シャッターを切るとチンと金属音がした本当の金属のカメラ

今のカメラはカメラではなく電気製品

古い時代を懐かしむのは

おっさんになったからだけではない

沢山の景色と無駄な?写真を写しては

捨て、歩いたあの時代から今迄の

人生のフィルムがどこかに保管されているようだから

ネットがない時代は本当によかった

過剰な便利と高速化した現世の暮らしは

地球の太陽の動きや、雨に包まれる海の呼吸や風や山に住む鳥たちの

時間にはそぐわないにきまってる

なぜなら人工的な人工的時間だから

今人間は

過剰な情報と安易に物が溢れれ過ぎた日常で

見失った景色がある

電子レンジなるものは

はっきりいっていらないのだが

スイッチ一つで電気がつき

自然の強さから逃げた都会の暮らしと溢れんばかりの物質が

人間と地球、宇宙の波動のリズムを忘却の彼方へおしやった

顛末

その人達に命を与えたものは風

わたしたちに命をあたえ

今わたしたちの口をついてでるものも風

風がやむとき

わたしたちは死ぬ

今でも指先のひふのしたに

風の道が見える

わたしたちの祖先が創られたときに

風が吹いていたことを

今に伝えている

ナバホ族の歌

北山耕平氏 ネイティブアメリカンの教えより

1992 年にあてもなくバック1つで

オーストラリアへ行く

その前の年に

仲間たちと、つらいライフガードの訓練とライセンスをとった

海岸へ戻る事だった

その海で再会を誓った友が

日本の海で死んだ

約束を果たす為だった

結局あてもなく行った上

英語も出来ず、朝一の不動産屋に行くも

帰れジャップといわれ

誰かが言っていた新聞になんか

家のレンタルはのってなく

家は見つからない

困り果てながらも

道路に座り100%オレンジジュースを飲みながら

笑った

急には見つからないと判断し

つかれたから

シャワーを浴びて寝たい

と思いモーテルに行くが鎖がかかりしまり

結局30キロはなれた 日本食マーケットのたて看板があると

去年きいたのを憶いだし

入れ墨に裸足の2人にバス停を聞き

30分ほど海沿いを北上した

2人は親切でこの辺りが

町の中心だからとおりなよ

教えてくれた

バスから折交差点へ向かうと

人ごみの中で斜め前にサングラスのアジア人のおばさんがいた

おばさんと目が合うと

あなたどこからきたの?

いつきたの?と

聞かれ

朝来ましたが

どこへいけばいいやら

笑

あてもなくきたの?

日本食の看板があると聞いたんですが

おばさんは私について来てと

しばらく歩き、クアリアーケードに入る

水パイプやや飲食店や土産物屋のあるアジアンな場所

あの先が日本食マーケットよ

看板みえるでしょ あれよ

と指差す先に

探していた看板が!

早く行こうとすると

まちなさいよ

ここの人ならなにかしってるかもよ

とドアを開くと

白髪の角刈りのおじさんが

座りながらこっちを向いた

それが結婚式のツアー会社の社長横田さんだった

ねーこのこ朝きたんだけど

家も何もないのよ

あてもなくきたんだって

聞いてあげてよ

と

サングラスの魚住さんは反対側の日本料理屋さんへ行ってしまった

どこからきたの?

品川

?

俺高輪だよ

えー

学校は高輪の高松中学

と日蓮宗の学校

おい

俺の息子高松だ!

同じ中学か!

すると担任迄同じ奇跡

(余談だがここは、敵討ちの四十七士、大石さんの仲間が預けられた

細川藩の屋敷跡で切腹した場のとなり)

結果なんとかしてやるよと

話していると、たまたま奥に遊びに来ていた

別なおばさんが、あれ?うちの家の1部屋空いてるから

聞いてあげるようか?

と

皆さんの優しさに流れ

結局プール付きの家がその日に見つかった

夕方自転車に乗る自分が不思議で嬉しかった

何でも行動してみるにつきる

インターネットもない時代の旅の話し

バリにしてもオーストラリアにしても

まづは地図を買い、助手席にひろげ

レンタカーで、よさそうな宿を見つけては

交渉

事前にネットで予約など

できなかったいい時代

自分の感覚や足で歩いて

朝ついて夕方宿が見つかるなどざらで

時間はかかったけど

旅をしているな〜と

良き時間でした

話は戻るとそのオパール屋さんを経営されていた50代の女性の家の

地球の歩き方をこの後見てびっくりした本棚に

このネイティブアメリカンの本がありました

たしかそれは1992 年4月16 日の出来事

無我

身を守りたいという心は

意識分別に迷いが生じる

守り固めて交代する気持ちを捨て

無心に雲一つない意識分別に満ちた心になれば

奇跡的な力を発揮し

成功するものである

無我になると今の危機的事象の理を

明確に察知して

時折節での問題に対処可能な智略が湧いて来る

迷いを捨て

本能的な死の不安を捨てると

かえって生きて遁れることができる

万川集海

延宝4年 1676 年

江州甲賀隠士 藤林保武

伊賀と甲賀は本来仲良く

地続きなであるから

保武の先祖 藤林家(富士林家)の城とお墓は

伊賀と甲賀の境、湯舟であり

墓所は同じ道の正覚寺にある

甲賀の忍であるが

この一族は両方の特性を吸収してまとめていた

伊賀の3人の上忍の1人で

信長が焦土作戦にきた1581年後の行方は不明だが

高野山へ向ったらしい?とも

根来へ向かったとも

僕が必ず呼ばれるように参拝する場である

先の本をまとめたその子孫保武の墓は

伊賀上野の西念寺にあり

偶然なのか四谷にある服部半蔵正成の墓所も西念寺である

服部半蔵は愛知三河生まれで、松平から徳川について

江戸城の伊賀忍の護衛をまとめていた

このひとの先祖は 服部半蔵家長であり

壇ノ浦で平知盛とともに戦い

入水自害したとも

平家と忍者が手を組んで戦っていた?

(お墓は壇ノ浦の赤間神宮に)

伊賀の予野にある服部家の千賀地城に生きのびたと

実は壇ノ浦は僕の田舎で

赤間神宮の奥にあるお墓には、夏に行くとお参りをしていた

鬱蒼とした森と、耳無し芳一さんのリアルな木像が

なんだか悲しい雰囲気の場だと感じた

そう簡単には天国に行かれないのか

義を尽くし郷土を愛し

傲慢な敵にも屈しない心

神仏や自然を敬い

呪術や心の修行を重ね

星を祈った忍と地侍たち

裏切りや様々な時代にもまれながらも

信長とまっこうから戦った彼ら

間違った伝わり方の誤解が溶けることを願う

彼らこそが日本の誇りである

陸軍中野学校の授業に

甲賀の忍者の末裔をよび

万川集海は教本になった

CIAも買いにきた

そうはいっても

最後は、体験と口伝であるから

身を以て泳ぎ

波に巻かれる刹那に

光を探して…

無心

水の中は別な国にいるようだ

何が写っているのかは

後のお楽しみ

両目で見た瞬間に

考えないで押す

考えると

しゃしんやは絵をつくりたがる

あーしてやろう

こーしよう

昨今は写した後迄もパソコンで色をのせたり

いい所だけ切ったり、消したり

いじりたおす

カメラ1台フィルムをつめて

押す!気魂がない

あとでどうにでもなるから

と

撮り方も変わっている気がする

学校や

先生のお手本の写真や

同じ風景を三脚を立てて

パチリと写したら

生きた写真ではない

商品を撮るなら別だが

写真はその持ち運べる機動力で

共に被写体に近づいてい押す

出来るかぎり

瞬時に押す

迷い無し

少し先で自分とカメラと生きた被写体の

風が合わさる場所へ

カメラと動いて行く

この感覚は

波も人も同じだと僕は感じます

少し先を押す

迷いも入り込めない無の境地