Uncategorized

Uncategorized

敬慎院

女性の龍神様の住まうと古来より伝えられる

池のほとりにたつ敬慎院

約730年から日蓮さんのお弟子,にちろ上人により建立された古刹

参籠、修行として

どなたでも1泊5200円でお泊りできます

食事も質素なもので

山に来た初対面の皆さんと

広い畳の部屋で5m位ある布団で一緒に寝ます

龍の絵の描かれた巨大なお堂で執り行なわれる

夕方と朝お坊さん達の「おつとめ」がここでもメインで

静かな山の中

修行僧の独特なお経に包まれると

心身が洗われます

今では消えてしまった昔ながらの参籠スタイルは本当に貴重です

お坊さんはじめ,ここで働くさんむ員の方々も同じく徒歩です。

この大変なお山に登って来た方々も良い方ばかりで

僕も数々の偶然や様々ななご縁を頂き

一緒に登る仲間も増えました

1つだけ注意は

山へのなまぐさもの

肉類の持ち込み禁止です

お堂の奥の

七面大明神様の目の前でご祈祷してくださる御開張付きでお札を頂けます

又、お願いごとのご祈祷もして頂けます。

ぜひ生涯に1度心を動かせてください

朝の富士山の御来光が

見えたらそれはまた感動です!

七面山

久遠

夕暮れの鐘

どこからか

コンコンコンと日蓮宗独特な高速

木しょうの音が響く中

仰け反るように

ゴーーーンと山に共鳴する

鐘をつく17時

久遠寺のお堂の天井には

物凄い龍の絵

画家 加山又造さん作

写真は撮っちゃダメです。。

身延山は鎌倉仏教の1つ

日蓮宗の総本山久遠寺が

以前は違う場所にあったが

手狭になり今の場所へ

日蓮さんが晩年の8年5ヶ月住まわれた聖地である

1274年53歳の春

三年の佐渡ヶ島流罪後

キリスト同様

相次ぐ災害の原因は法華経を信じない者や

他は邪法で地獄に落ちろとした

浄土宗との宗教戦争は熱い

そんな

少々荒っぽい立正安国の為

3度目の幕府への忠告をしたが( 蒙古襲来)

容れられず

(そりゃそうです

ただでさえ

死刑になりかけてる罪人だから

政府にその耳はない)

「三度いさめ容れられずば去る」

の考えから

山林に身をおき

余生を後世の記録伝承と門下生の為に生きると決め

信者 南部六郎実長公を頼り

この山を一歩も出ずに指導、修行した覚悟は凄い

明治8年の大火で

真筆、書物、伽藍は灰塵と化した

一説では霊能者であり

地球の祈りを捧げていたとも

身延断層が危険だと知りえていて

祈祷場にしたとも

法華経25.26.27は天災地災を唱えている

と武井坊小松さんと、七面山の吉村さんに教えて頂いた

今ではその証明は出来ないが

明らかなのは比叡山延暦寺に修行し

その一隅を照らす灯火が

生き続けている事だ

宗派はその1つの手段に過ぎず

あれやこれ否定するものでなく

まして日蓮との間に誰かを挟むものでもない

皆 同じ高峰の月を見ている訳だから

迷うのもわかるが

誰かに頼らず、やな事は断り

自分で見つけた方がいい

久遠寺再び

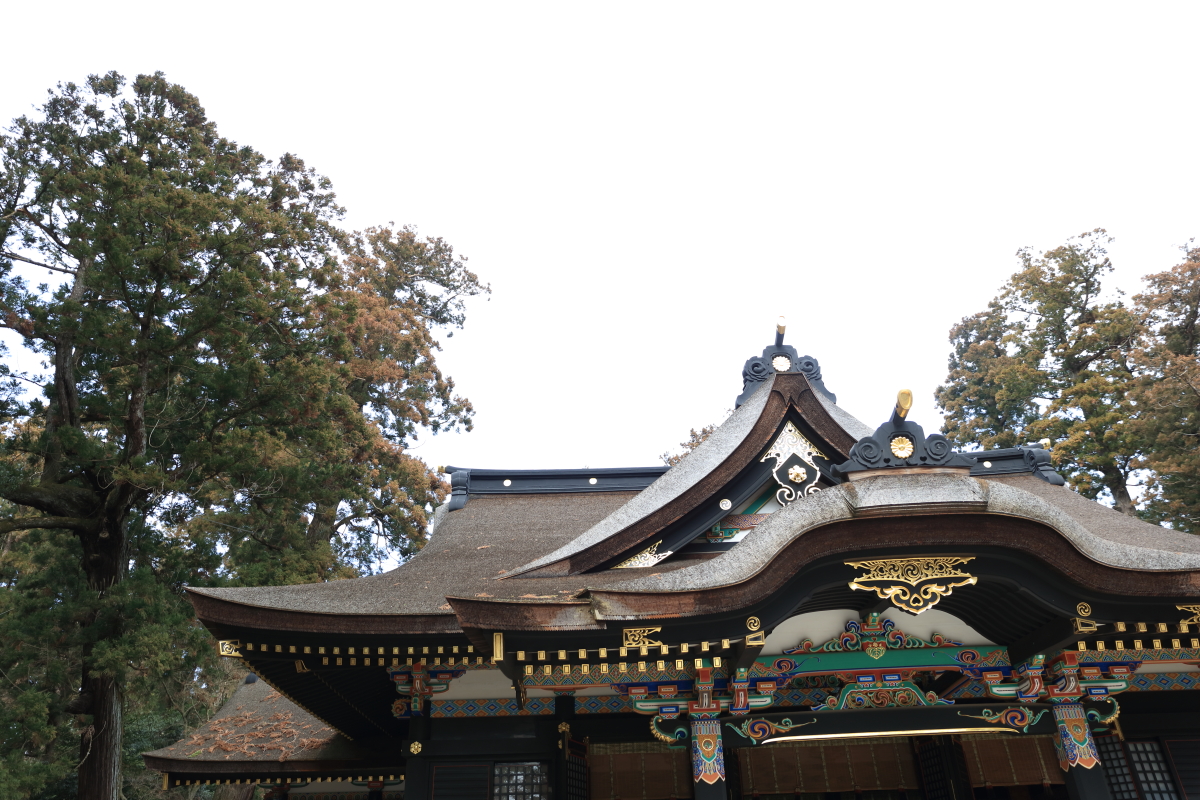

香取神宮

始まりは神武天皇18年紀元前643年

しかし年代の記録がこの時代にはない為

後づけされたものでしょうが

4世紀位という事です

元禄13年徳川綱吉により造営された

黒い社殿に華やか技と贅をつくした装飾

その時間を超えて色褪せない

美しく優しい感性の本殿

参拝の案内にあるように

老杉鬱蒼として森厳の気は自ら千古の由緒を語っている

静かな森の奥社には地震の鎮め要石

なまずのしっぽ にお祈り

昔は参道もにぎやかで

山に鎮座しながら古来から参詣者を集めたのだろう

御祭祀神 フツヌシ ノ オオカミ

毎年天皇陛下も訪れる

国家鎮護

武道、交通、農業、商工業

下総一之宮

海上守護の神として深い信仰を持つ

先日の大分、七面山、長野から

今日も長野で地震が

心配です。

ikisu

美しいなごり

まるでポンプで持ち上げた様に

湧きあがるのが湧き水だが

都会でははるかむかしに消えた

マンションの基礎工事や掘削で

水脈も枯れ

石も御神木ばりの木も平然と切られた結果

生まれた時にはもう人工物だけの世界

震災とB29の無差別爆撃で江戸は破壊され

戦火に戦後復興から昭和39年の無理矢理オリンピックでの

後先を考えず復興と国の予算を乱用し

自然も川も黙殺した

整備という名の江戸時代に天海が創った

結界も含めた、3回目の東京の

破壊は致命的だった

僕が子供の頃の昭和40年代は

すでに東京の海岸はコンクリ?トで固められ

周囲に森もなく

川は,工場排水や汚水が流れヘドロ臭かった

それでも自転車に竿をくくりつけ

大井埠頭にハゼ釣りに行く

子供達がまだ幾人かいた

田舎があったおかげで

とうじはまだ日本に残る原風景や星空に

汽車を乗り継ぐ美しい無人島

朝一の魚の行商おばちゃん

のとびきり美味い刺身が楽しみだった

関門海峡を望む田舎の家は

壇ノ浦の戦いの平家の悲しみや

琵琶法師の琵琶の音を再現した

赤間ガ関 赤間神宮には

平家と共に散った伊賀忍 家長の墓も

裏手にある

が

彼は長門や島根な生き延びたとも

そんな美しい海や山の経験がなければ

今の自分はいない

今の都会の子供達はかわいそうだ

ゲーム機中毒の

まるで水槽の魚でないか

古来より

神職や参拝者の清めの池

昔はこの池で身を清めてから参拝したため

御手洗 みたらし と呼ばれた

なごり

法螺貝を吹き

九字切りをすると

不思議な体験をした

龍神様の住む霊泉である

なごり は儚い言葉である

言葉が生まれる前にあった

時間を知らない人々が増える程

地球は容赦なく破壊されて行く

人間はまるで地球のシロアリだ

なまずの頭

別荘

鹿島神宮

音

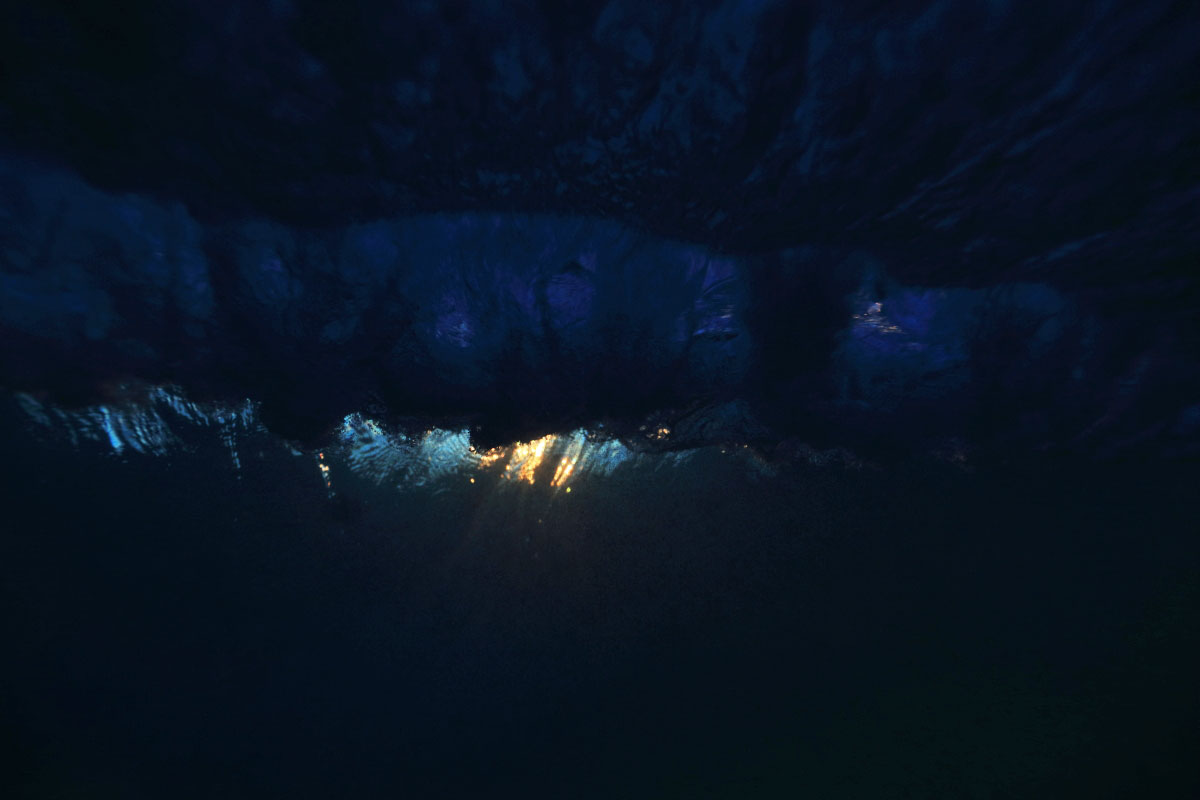

2002年

36枚フィルムカメラを入れた防水ケースを握りしめ

フィジーの離島で撮影していた

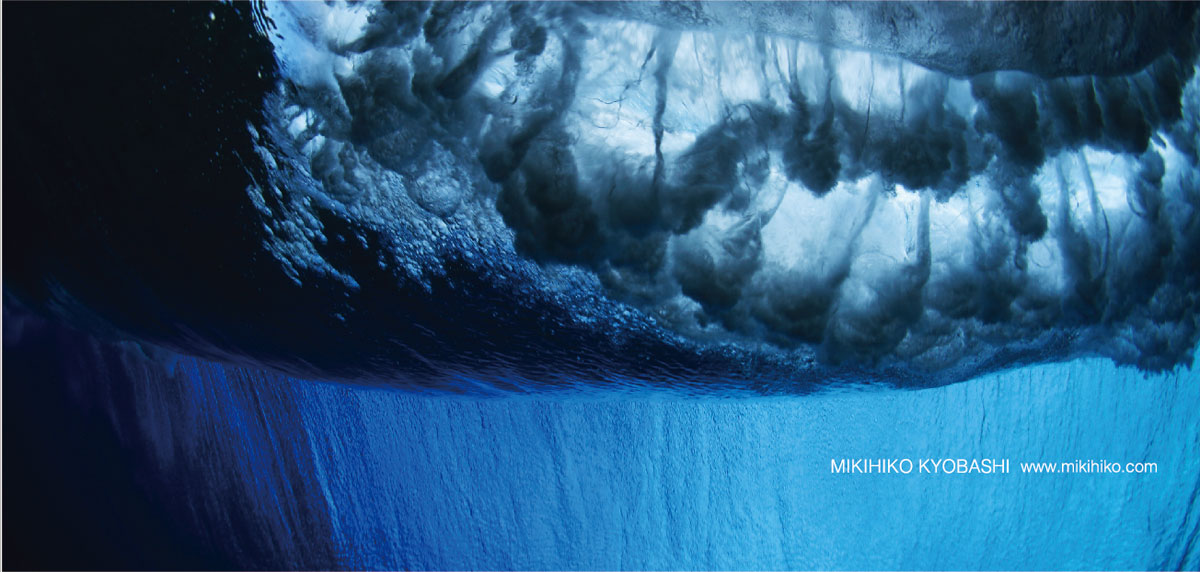

今程経験も,波を見る目

波を観る心も浅っかた頃

この写真を現像して現像所が驚いた

何を写したの?

この時

人間の目は本当の色を見ていない

これが嘘のない美しい原始のままの海だと知る

これを知りたかった

裸で波の中へ苦しく、危うい時間に

教えてもらいたかった

嬉しいの一言の奥に

感慨深い、この日迄の過去を振り返る

奇跡の様な旅の途上

あきれる程

無知で

無鉄砲な波

珊瑚礁の島の波は100mくらい壁となり

丸い島の地形にあわせて

左から右へ空を隠しながら

ラップしてくる(くるむ)

心臓が締め付けられる怖さ

アドレナリンが胸に集まり

すぐそばに紙一重の死を感じる

巨大な波が逃げ遅れた僕を

轟音とともに5mくらい前で

水柱をあげた!

もうとにかく鋭く深く潜って

逃げるしかなかった

その1枚

が2005年の初めての波の個展で

写真をはじめに何枚も購入してくださった

熊谷さんご夫妻

その4年後

写真集に莫大な費用をだしてくさり

その8年後伊勢神宮に写真集がご奉納され

共に伊勢神宮の内宮の中へ

巻き戻さないと

考えられない時間

しかし

始まりがなければ

途中も終わりもない訳で

始まりが大切

スマートフォンやインターネットの情報と電気中毒な今

調べたり

頭で考えてしまうと

感覚も感性も心も濁る

とにかくやってみる

とにかく無心で自らが感じた海へ身を委ねる

やがて想像もしない

1瞬がむこうから訪れる

波の音によばれるように

音連れをまつ

謎

空なり

父方のひいばあさんは広島の神社

母方は近江八幡あたり(伊賀、甲賀町があり)

浄土真宗と江戸時代のじい様は木挽き

僕自身は無宗派?

日本の神仏習合と自然習合がすっきりする年頃に

しかし彼らは生まれた瞬間に将来の職がほぼ約束される

約束といってもその約束からはずれてもかまわないのだが

一子相伝の家督の線を歩かなくとも

渡らねばならない

親としては歩いてほしい反面

好きにすればいい反面

頭をまるめ

代々の家業である寺をつぐ決意は

相当な事である

なんで友人は遊んでいるのに

俺は修行なのか?

時間が解決するのだろうか?

迷いや誘惑はいくらでも

見たくなくても見えてしまう

過情報の今のスマートフォン社会

情報と電気依存

カーナビで目的地へ向かい

ひたすら中毒のように画面を見る

地球との方向感覚も全て失われ

地球を大切におもえなくなる

月に放射性物質があるから取りに行く?

地球も汚して、さらに宇宙にゴミをさらに増やすのか

月は中が空洞で金属でできているとも

太陽との地球の距離や大きさが

ワザと作ったとしか思えないとか

アポロ計画はキューブリックが作った嘘の映像と

ラムズフェルドがしゃべった とか

その証拠にフィルムカメラがケースにも入れられず

使用したと、あの寒さと放射能で使える訳がないのに

ともかく

そんな事はどうでもいいんですが

自分のことも

雲の事

山の事

海の事

も知らないのに

なぜ宇宙?

これ以上に余計な事や破壊を他の国で海でやらかし

こんどは宇宙までも?

これだけは言える

地球は知っている

地球に礼をつくす人を

地球は全部見ている

何を考え

何を思い

どう生きて来たかを全部お見通し

小松住職の目一杯のお経と

志のつまった巻物で

背中をさすられると涙があふれる

理屈、宗派、数字、を遥かに越えた瞬間に

立ち会って来た人のあかし

たまたま日蓮宗なだけ

どんな宗派でも彼らは同じ気持ちでやり遂げるでしょう

彼らは秘術を教わってます

最近の延暦寺はともかく

京都の鬼門

パワースポット比叡山で修行した、最澄、日蓮、空海さんはじめ

彼らが伝えたいのは

同じ「ある」ことです

同じ「ない」ことです

雪の影をみるようなもの・・・・

武井坊

なんらか

こんな寒い中

本当にかぶるのか?

大祭の前の6日間

身延から山越えで七面山で瀧の氷水を浴び

35キロ歩いた

小松住職は

こうも言う

氷を割り毎日水をかぶる意味があるのか?

たまに瀧を浴びてすっきりしたい

元気になりたいなど

実はこの水をかぶる行為をやろうと

決めた時点で

もう元気になるのだから

水はかぶらなくていいのではないか?

浴びたくないのです。

笑

瀧を浴び水を浴びるのは

心身を祓い清めると同時に

彼らのような

祈祷者になれば

人々の災いの身代わりになるとも

昨今の数字だけではない

なんらかの効果がある

なんらかは

は目には見えず

この場でこの水を浴びた者しか感じ得ない

心の感覚であるが

修行の慣れはもちろん

気持ちが強くなくては

桶の水も頭からかからない

不思議な作法

日蓮宗にも遥か歴史の深い修験道を

変化し吸収しながら練られた荒行がある

毎日水を浴びながら

100日もほぼ寝ないで行うという

世のため

人のため

自分のため

寺のため

動物や魚のため

風や波のため

宇宙のため

すべてへ

その想いを伝える

なんらか

を感じたから波の裏側へ

死ぬ可能性のある場で

この身と心を知りたかった

この

なんらか

が大切です

それぞれのなんらかを見つける為に

生きています

Minobu san

Snow came to minobu at Yamanashi from 3H driving far from Tokyo

This area had Nichiren monk story live.

Since Nichiren priest was purged from the Kamakura Shogunate and hid in this mountain in 1281

Many temples stand

It is still a unique place having the standing traditional approach to a shrine of beads shop and the steamed bun

呼吸

400分の1秒

カメラは映像と違い連続した1コマ1コマを記録する

フィルムに焼き付けず

今や電気とセンサーに残す

これは技術が進歩?したのか

もはや電気製品となったカメラに

余計な事をしたのか?

そもそもデジタルカメラにする必要性はあったのか?

ま〜写ればいいのだが

何枚でも写せるデジタルは

1枚1枚を大事に撮らない風潮にはなる

フィルムで撮影し仕事をしていた当時の

緊張感はかけだしの頃はそれは怖かった(撮れてなかったらもう仕事はこない!)

露出メーターの使い方を教わり

露出は大丈夫か?と

明るめと暗めをおさえで写し

ポラロイドで確認し

出来上がる迄気が気でなかった

しかし

フィルム交換で海岸迄戻らなてすんだ点は大きい

36枚にかけていたあの当時

沖でフィルムを入れ忘れ

フィルムが、巻き取りのギザギザにうまくまけてない

など色んな事があった

そんな初心を忘れず、大切に感じたまま押す!

目では見えない世界を

カメラは正直に残してくれる

冷たい真冬の日本の海では

40分が限界

正直あまり入りたくないのだが

ひとたび入れば、瀧に打たれるようにすっきりする

もやもやが消え、元気になった感じがする

波の波動や音が何らかの作用をしている

ここに行くと決めた自分を自分の背中を押している

やるぞ!

って具合いに闘志がみなぎる。

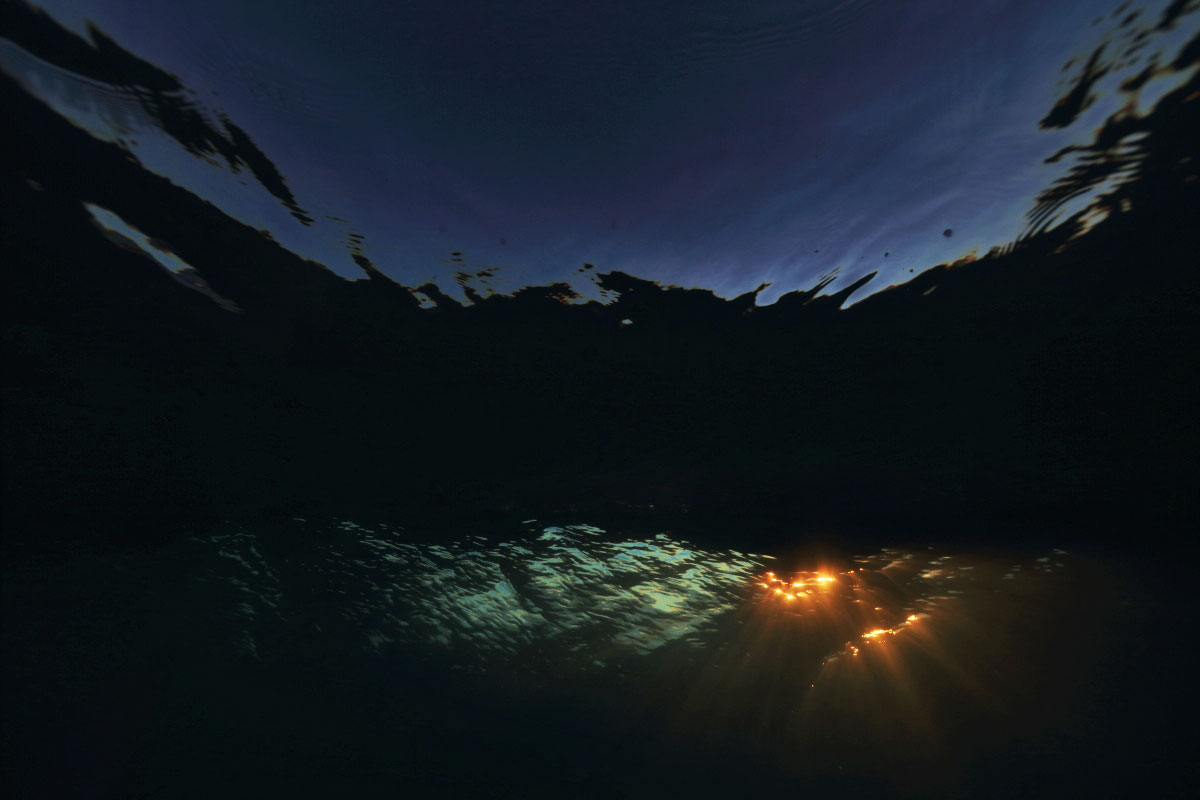

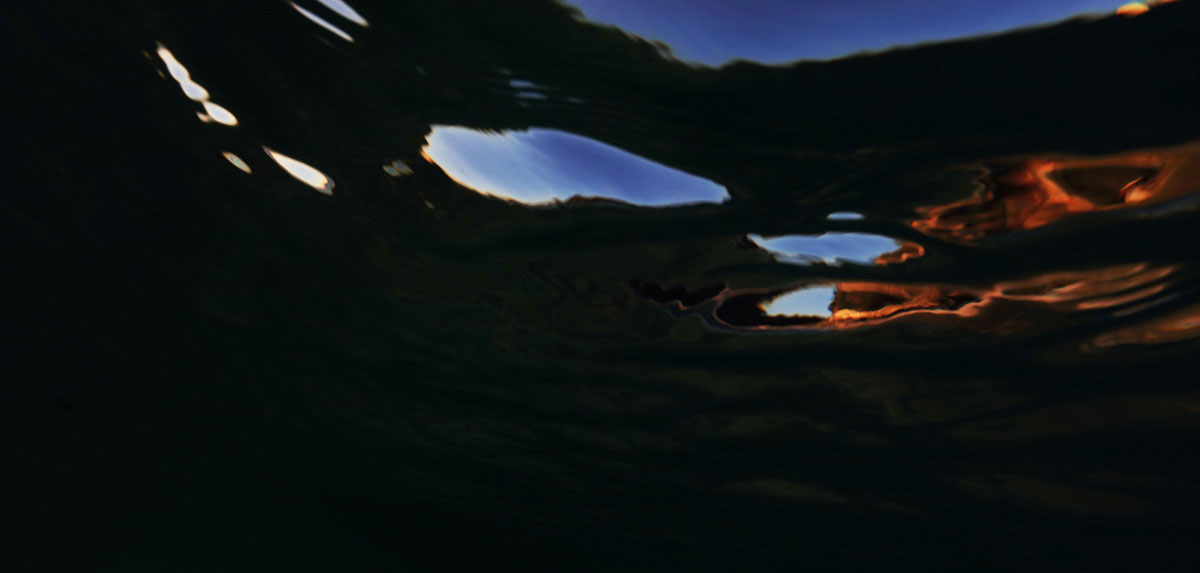

闇と光の連続に地球が呼吸する

タオ

闇がなければ

光も見えない

光がなくては

闇も見えず

宇宙は全て2つのバランス

アジアではタオと呼ぶ

絶妙な自然な秩序に

人間は生かされているはずだが

透き通った冷たさの中

東から差し込みはじめた光の中にいた

Without darkness

It does not show the light, too

There must be light

It does not show the darkness, too

All the space is two balance

call it Tao in Asia

In exquisite natural order

The human being should be kept alive

In transparent coldness

I was in the sun light that had begun to come in from the east

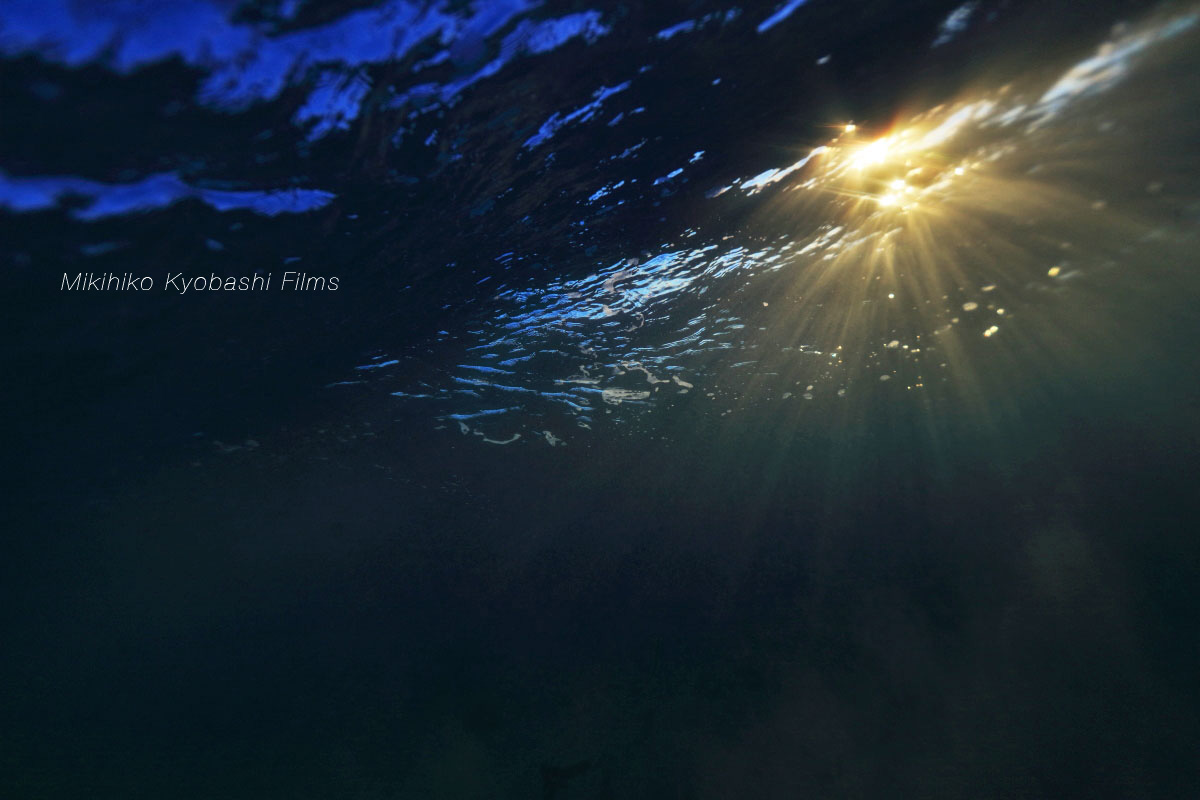

即す

この色を見て

驚いた

これが海の色なんだと

フィルムが教えてくれた

よしこの島へかよう。

Kodak VS100 36枚どり

ビビットに発色するこのフィルムを

2〜3週間の旅で40本程持って行く

撮り終えたフィルムの金属にマジックで日付を書く

濡れたりしないように

タッパウエアに大切にしまう

空港のX線で感光するぞ!という噂に

鉛の袋に入れた

今思えば当時はセキュリティーも甘かった

日本に戻ると大切に現像所へ運び

わくわくして待ったものだ

露出?ピントなど

撮れているか?どうなのかは

現像したスリーブを現像所のライトボックスで

黙って見た

いまでは電気製品なカメラでパチリ

その場で確認出来るから

簡単になり、現地で露出やシャッタースピードの修正も出来る

リスク、スピード、納品は早いが

失った時間も実は大きい

デジタルが出始めた1999年

海を無為にたくさん写す事が怖かった

低い位置から、他人の家に入らせて頂く

パパラッチな写真に

海に失礼がないように

まだまだ泳げない3俺は

36枚で十分だと決めた

すこしずつ

すこしづつ

撮らせて頂く

常に死の線を行き来きしていた

このフィジーやサモアの絶海の孤島で

海に殺されないように

いや海に殺させないように

シンプルな道具と

シンプルな心で

挑みたかった

やがて波に呼吸をあわせ

波に即するようになっていく

2つで1つ

裏側へ

飛行機を乗り継ぎ

小舟に乗り換えフィジーの遠い島へ行ったのは

もう16年も前

そこで波の裏側で見てしまった

今でもあの日を忘れない

漂いながら

命がかかる意味と

嘘も掛け値もない

遥か沖の大海にポチャン!と独り

見えるのは緑の山と空

青い空には鳥が舞い

青い海には魚が舞い

ビルも電線もない昔ばなしの世界

まだまだ残る

太古の地球に

自由な妙な幸せに包まれた

ここにいる自分をニタニタ笑い

この時間を知らない

昨日までの自分が小さく思えた

やはり人生は新たな旅である

なんて

言いながらも

やがて欲深いもので

展示が始まり、新たな色と新たな作品?に

背中を押され,胸を押されたある冬の大雨に

震えながら

日本の波の裏側へ行ってみたがイマイチ

1ヶ月後さらに寒い夕暮れに泳ぎ

その1年後暗い朝焼けに泳いいだら

今迄知らない裏側が写った

高速な波の裏から

ファインダーは見ないで押す

感覚を先回りさせ

何かの予感にかけて押す

自分が感じた予感のままに

それが独り旅の醍醐味だ

僅かな時間

裏側から光をみる

今はすでに過去だから

雷光

自由

色

水の惑星

海に真っすぐ

有機体

よく

砂は元々岩や珊瑚が

果てしない時間、摩耗してできた粒

その作品に風が砂紋を作る

波も風と水自身がつくる

水自身とは妙な言葉だが

水は1つでなく、いくつもの水素の集合体

理屈はともあれ

砂も水も同じ波模様になる

海底の砂も同じ波になる

地球のものは四角いものはなく

全て丸くなる

円運動で回転する

トーラスであると言われている

永久的なエナジーの繰り返しが

さらなるエネルギーをうむ

風、月、潮の干満、低気圧など

湖面の様な海も

瞬時にいや,やや遅れながらドミノ倒しの様な

エネルギーの連続で変化する

そうでないと

ずっと海は荒れている

永久に海が荒れ

太陽がでなければ

地球の生物は死に絶える

その美しくも厳しい地球は

常にニュートラルであり

環境に反応しているだけだ

受け身とも言える

しかし

地球の池である海が

このわずか100年の排水や石油製品やプラチックゴミ

さまざまなゴミの海洋投棄や防波堤工事で

いずれは埋め立てられてしまうかもしれない

人間の欲は止まらないものか?

陽光

禊ぎ

謹賀新年

予感

魚が知能がないなんて

嘘だ

明らかに海を知り尽くし

海流や波が危険な事を知っている

絶対に波の崩れた場所には

いないようにしている

実は観察し魚から波の抜け方を

教わった

タヒチの横で

帰り道がわからなくなると

魚の群れ現れ教えてくれた

これは本当だ

昨今の狭い水槽に金魚を詰め込んでみせる

アート?程

ひどいものはない

透明な水槽でライトを横や下からあてるのは

ストレス以外のなにものでもない

水も悪くなる劣悪な

おせちの様なぎゅうぎゅう詰めの箱

魚は光を背を向けるようになっている

海で逆さまに泳ぐ魚はいない

あれは皮肉な事に実は

人間の欲と傲慢の現れをさらしている

無理に無理をかさね

命なんて何とも思ってない人間の証だ

協賛する企業も

地球を俯瞰してみなくては

マイナスのイメージだ

鯉の滝登りは

落下する水の分子の

普段より固まった水の固さを利用して

ヒレと体でぐいぐい登る

波の中に体があっても

足ヒレが水面にでたら

空を切り

その場から動けない

逃げる事もできない

あえて大波が来たら

その懐にいきよいよく

潜り込んで逃げる

あまりの波のルールに片足が空中を蹴る事もあるが

慌てず体をくの字に折りながら頭から水中へ沈み込む

この写真を撮る以上に

何百回も潜っては浮き上がる

繰り返し

水を感じる体術的な技術と感覚がなにより

どんな波に巻き込まれても

あきらめない心

健康第一

心身清浄

道具は一流

海を楽しみ

わくわくする自分に自画自賛!

あとは無心で押すだけ

海はいつでも待っている

包み込み

美しく

厳しい

ただそこにあるだけ

いつでもいい

静かに海を見にいくといい

波音のあとに

予感を海は連れて来るから

やがて

音ずれの中に

光がみえるから・・・・・

なんでも黙ってやってみる

流れる

近江八幡

以前から気になっていた

ご先祖の地

わかっているのは江戸時代から

明治にここ近江八幡の永原町から

どういう訳か大正はじめに築地の波除神社の前に

一族郎等大移動した

戸籍謄本でみて訪れると

朝鮮街道とも石碑のある1本の道の両側に、黒い杉板の家々

このどこかにご先祖がいて,この琵琶湖に近い平らな地

昔、朝鮮から人々を招いてもてなしたようで宿泊の地であったようだ

その2本隣の道にひいばあさんの実家があったらしい

が何処だかはわからず

県が助成金をだし

昔のまま風に維持しているらしいが

これが一昔前の何処にでもあった日本

東京は震災と空襲により

おかしく変身したが

ここは戦災にもあわずに昔のまま

和菓子でっちようかんと、宮司の関係である和菓子の包装から味が美しい「たねや」さんを

境内に抱える「ひむれ八幡宮」と水郷を中心に

通りが碁盤の目のように走る

この辺りの大小関わらず,先祖がお参り下であろう

寺社を

見つけ次第御参りした

ご先祖を知っているのは

神様とこの社や木々や水郷の水であろう

先祖から水と関わりがあるようだが

近江商人の血はどこへやら

ひいひいじい様は江戸時代 水口久兵衛というらしい

会いたいな〜

魅力

明け方

琵琶湖と比叡山を模して

松尾芭蕉の句碑もある上野の忍の池と寛永寺を作ったのは

伊賀の瀧寺を菩提寺とした,徳川のお伽集、元津藩 藤堂高虎

その無足人(地侍)は松尾芭蕉の父

祖父は信長と戦い討ち死に

裏では徳川を操作する天界が作らせたという

藤堂高虎の江戸屋敷は

駒込南谷寺(なんこくじ)

赤目不動を祀る

江戸時代には井伊藩にこちらの忍び40名を返せと書状も残る

が

それは1581年の信長の死ぬ1年前に起きた伊賀の乱

この日を境に伊賀の民や地侍や忍達の人生は

変わらざるえなくなる

神社,仏閣が焼き払われ、女子供も容赦なく切られたと

そして全国に伊賀者、忍は身を隠し

傭兵として雇われ散って行く

その藤堂高虎の位牌があり

徳川に背を向けるように位牌を

祀るのが伊賀の赤目滝にある

天台宗延寿院

ここが忍の基地であると

感づいた信長に焼かれながらも

灯籠だけは当時を知る

最後に伊賀の人々や忍が

ろう城した

柏原城もすぐ近くにある

最後は全滅ではなく

徳川に現況を書きつづった

服部家

そして何らかの工作の上

猿楽師により信長もあまりに抵抗がすごく

降参しない伊賀忍に手を焼き

毛利達の動きも心配になり和睦したという

話は飛びましたが

信長が比叡山に火を放ち

700〜800人の僧侶,女子供を殺戮したのは1571年

琵琶湖にも

湖畔にも伊賀町、甲賀町があったそうです

京都の北東部、鬼門にあたために最澄建てようと!と言ったのが始まり

そもそもは大山っっっくいのかみ (山神)を古来から祀っていたが

788年に中国系の薬師如来を根本中堂を建ててから安置

日本の中心,日本式仏教の編み出された地

当時の最澄さんを先導に

鎌倉時代以降は法然、日蓮、栄西,親鸞が修行したのに

日蓮宗と天台宗は口喧嘩を越え闘いに

群れになると

よろしくないいいのか?

当時のあまたの仏教考案者のあこがれの地

なんらかの彼らを

惹き付けざるえない時間と

何かがあるようです

今の延暦寺はどうでしょうか?

夜光虫

延暦寺

雪の舞う

延暦寺へ宿坊は新しくなった

延暦寺会館

一杯か?と思われるような

予約係の話しとは裏腹に

3人しか宿泊客はいない為

静かだった

根本中堂はただいま修復大工事中

僧兵が自然発生した背景も

日蓮宗と戦いや

信長の殺戮と焼かれたことは

どこにも書いてなかった

天台法華経

日蓮宗は法華経

と,強固な独自の考え方でせめぎあった経緯は

ともあれ

当時はまだ新興宗教だった各宗派の

マスター達が修行した聖地

よくもここまで

歩いて登り

この地にお堂を建てたものだと

彼らに

ここを選んだ理由を聞いてみたい

中国から来た最澄さん

空海さんも仲良くあの世で

足をほどいていることでしょう

平和がなにより

根本中堂の薄暗く

数段低くなった薬師如来を安置し

祈る場は独特だった

何かが集まっている

聖域であり

よく来てくれましたね

という暖かな感覚だった

古い祈りを吸い込んだ

古木と薄暗い不思議な空気でした

なんだか

夕方もう1度行きたくなり

独り静かなお堂で

お祈り