Uncategorized

Uncategorized

茶室

茶室とつながる広大な海

外国からきた茶売り

売茶翁

若冲や富岡鉄斎が絵に描き

栄西が宇治の山で

養殖に成功し

楽しみと健康に

武士好みの死生観や瞑想坐禅と結びつく

臨済宗が特に足利の後押しを受け

京都発のセンセーショナルをいっそう色付けた

日本の風土、武士により

独自の作法と空間づくりが息づいてきた

現代は流派が増えて

宗家やら家元やら

弟子がいい茶碗を買うと

茶碗屋と先生が蜜月の中へ

お茶の世界はなかなかどうして

利久が「にじりくち」を考案したらしいが

刀を外す場

密談の場

心を整える場

息抜きの場

楽しむ場

考える場

習い事の場

小さな和室に

削ぎ落とした美意識を空想ししつらえ

茶道という独自の宇宙が

織り成されてきた場は

黎明の海の中に似ている

出入りを繰り返しては

自己を見つめさせられる自由な茶室

世間知らず

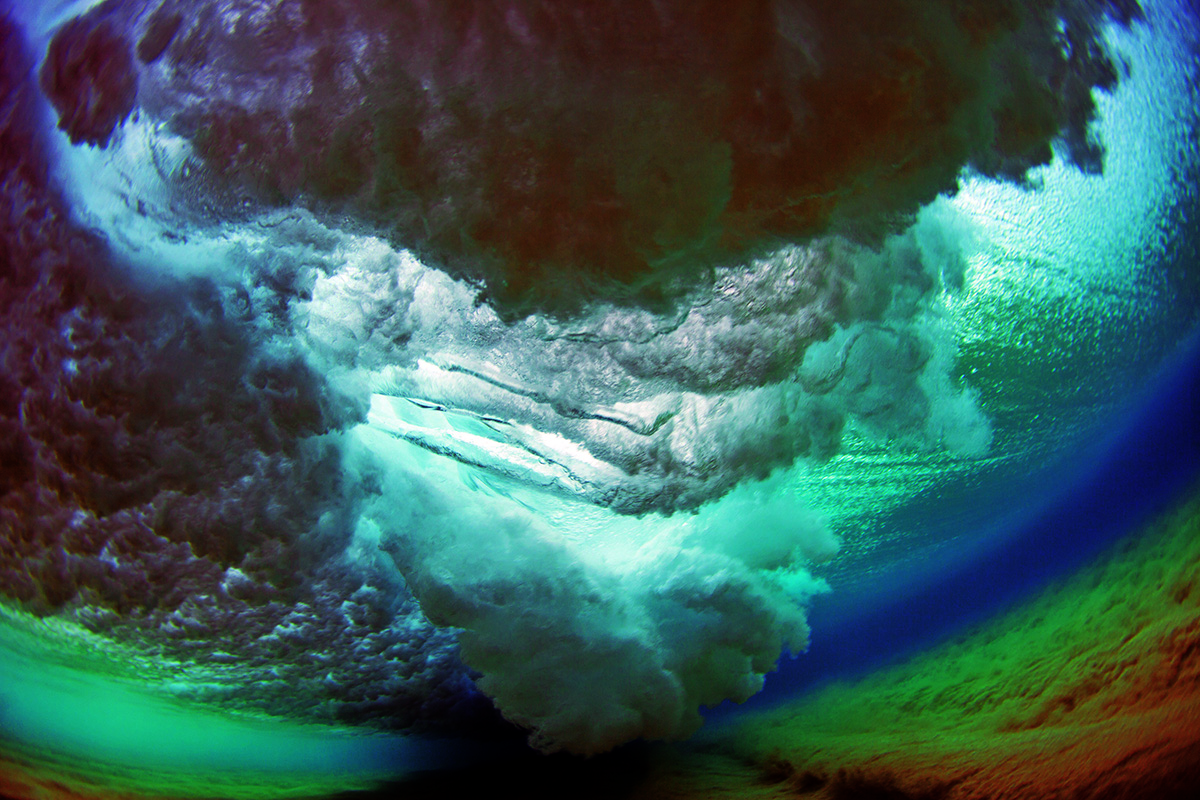

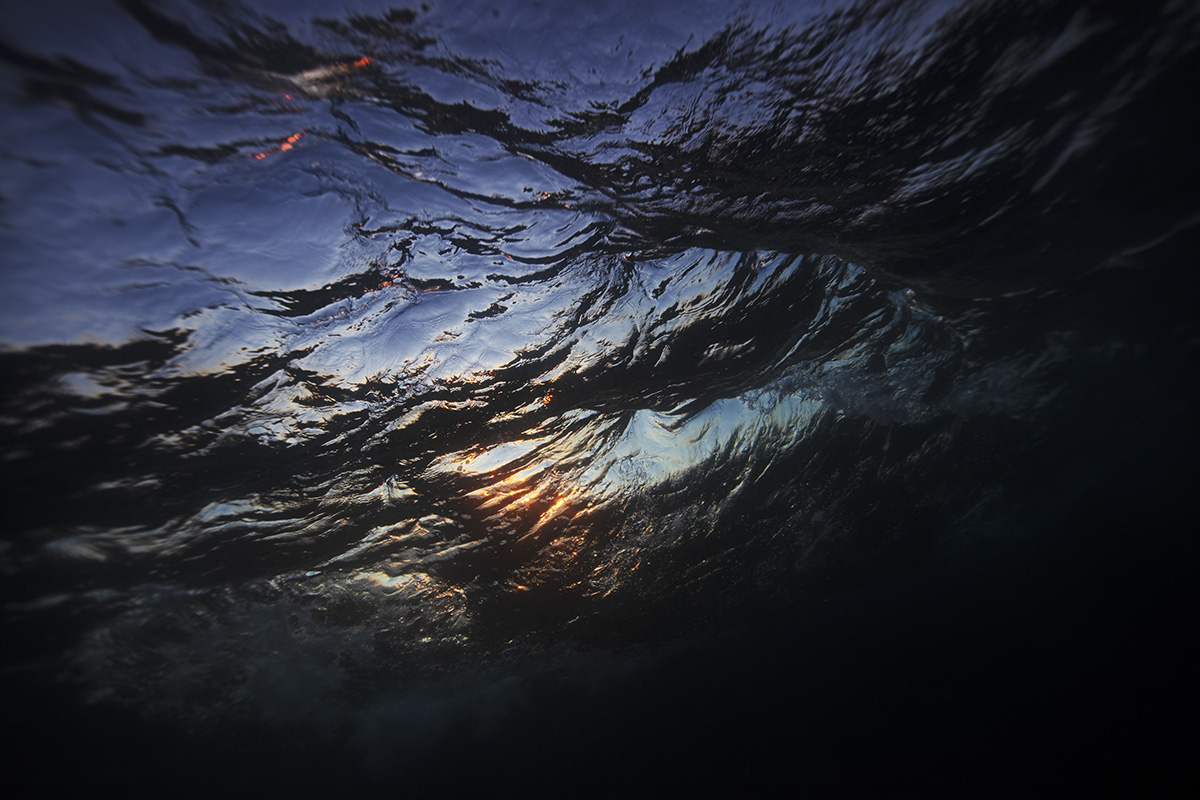

青い寒天のような波の中に

ずいぶんいたから

もういいや

と思ったのは2011年

青い波の誘惑から10年が立っていた頃

浦島太郎のように海に住んでいたわけではないから

全部足してもせいぜい数ヶ月だが

海に独り漂っていた時間は世間の人よりは長かった

命をかけざるえない時間こそ

人を正しい心に戻す

集中力のオンオフの入れ具合

体と心は一体な事

どんなに泳げても、海で生まれた小さな魚には敵わない事

数えきれない

波の崩れる破壊音と

全身を波とすれ違わせ

波に擦れないようにしてきた

普通生きていたら

そんな必要はないのだが

日常から逃げた分だけ

普段では知り得ない胸がワクワクする

水が蕩々とあることを知った

自由に旅をしないと

人間は世俗の養殖池で弱ってしまう

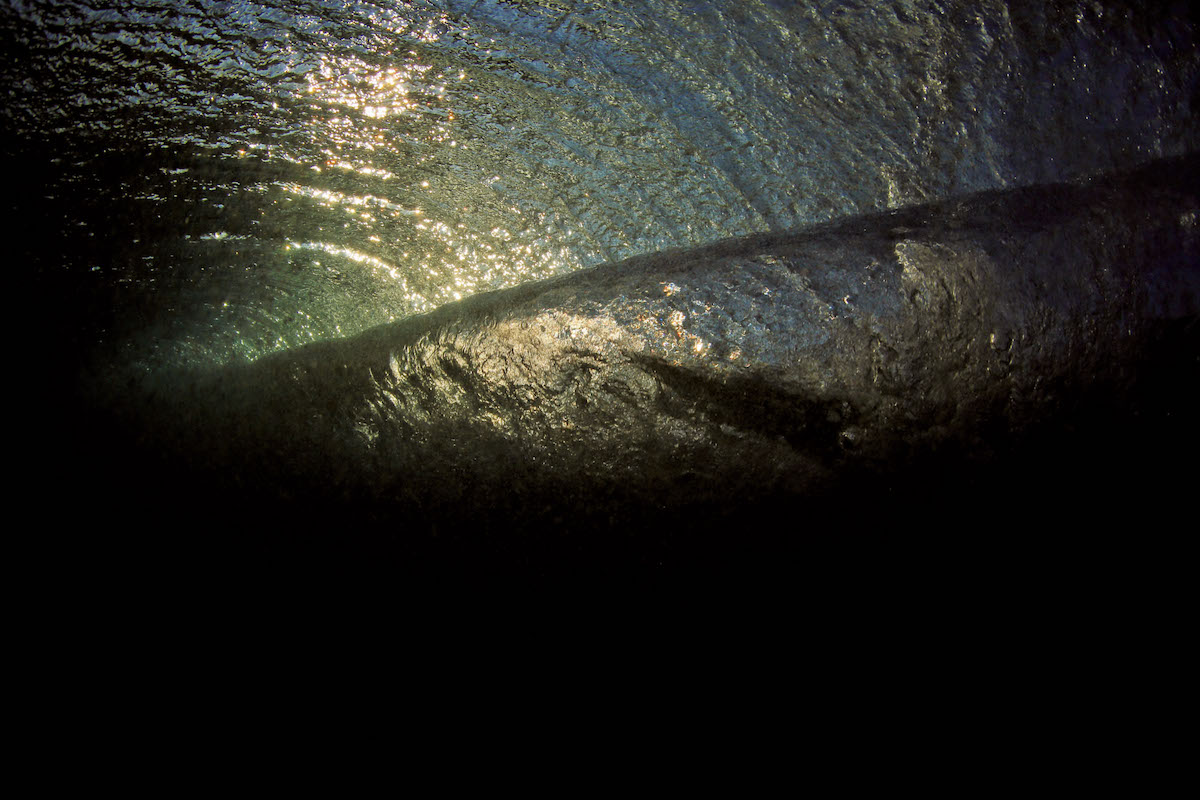

真っ暗な真冬の海へ独り

勇気を総動員して向かった記録

世間知らずの方がいい

坐禅

400年にわたり坐禅瞑想を伝え

実践してきた場だ

臨済さんという中国の修行僧から数え達磨さん、白隠さんも

その徹底した坐禅により悟りの風を

見つけてきた

白隠は旅に生きた元京都御所の武士で

ある日、思うことあり出家した西行に憧れ

(知恩院、円山公園近くに西行庵あり)

宝暦の富士山の噴火を目の当たりに

旅へでたらしい

輸入された仏教の

他力でも念仏で救われるでもなく

実践型の自力と不可思議な記憶とチャンネルを開くのが禅らしい

人間の個性がある以上自然と同じく

当然、同じ結果ではないからこそ

瞑想の魅力と魔力はあまたの修行者を引き留めた

「全てを捨てろ」

禅の本を読んだのは2000年頃

1970年製の黄色いポルシェも売り

身を1つ波から波へ

入れてみた

地に足がつかない時間こそ

禅の場だった

宇宙の法則となぜ雨が降るのか?

のように

教科書ではない

言葉を超えた体験が

体で感じ

胸で感じたら

来世でも忘れないだろう

自分の奢りや

身の丈を知らずにいけば

一瞬であの世へ行くであろう場に

逆に生きがいを感じ

笑っていた

「これだ!」

海も地球も太陽も宇宙からのもの

所有するものでも

征服するものでもない

数百年後この京都を訪れた人々が

あれ?海って青かったのか?〜

など言わせないためにも

青空のように

青海

青は太陽の仕業

水の仕業で

透明な仕業

丸い地球を巡る

水の惑星

自然が背中を押す

利久が織部に言った

「人と違うことをしなさい」

そんな

身近な人の一言が背中を押すこともある

自らが、ふと思うことを大切に

水の旅をすれば、全ては腑に落ちる

全てを捨てるとは

物質の呪縛を捨てることはもとより

執着を捨て水のように変幻自在、融通無碍

まづは黙って

全力で夢中になれる事をすること

織部さん、蕭白さん

京都は織部時

古田織部が1603年に建立した菩提寺

お墓のお骨は大徳寺 玉林庵(現三玄院)

おそらく徳川にうとまれ、嫌疑の末

みな切腹させられた

織部重然 享年72歳

長男重嗣

次男、3男共に

彼らの死を悲しみ4男も墓前で切腹

利休の弟子となる前には

藪内剣内に茶道を学び

わびさびを吸収し

独特な器や

絵や紋様を茶碗や器に描き

茶室で様々な料理を出し共に食し

楽しむ

懐石の始まりとも

そんな織部さんのお墓もある

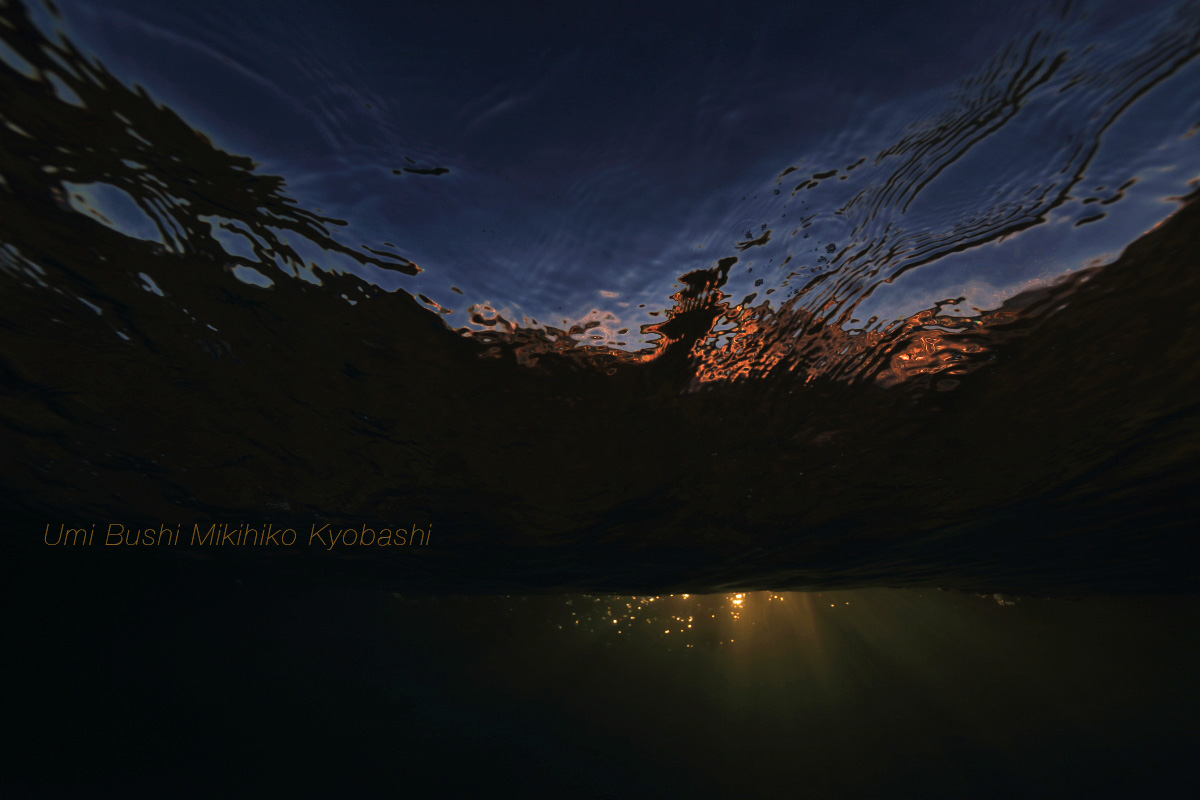

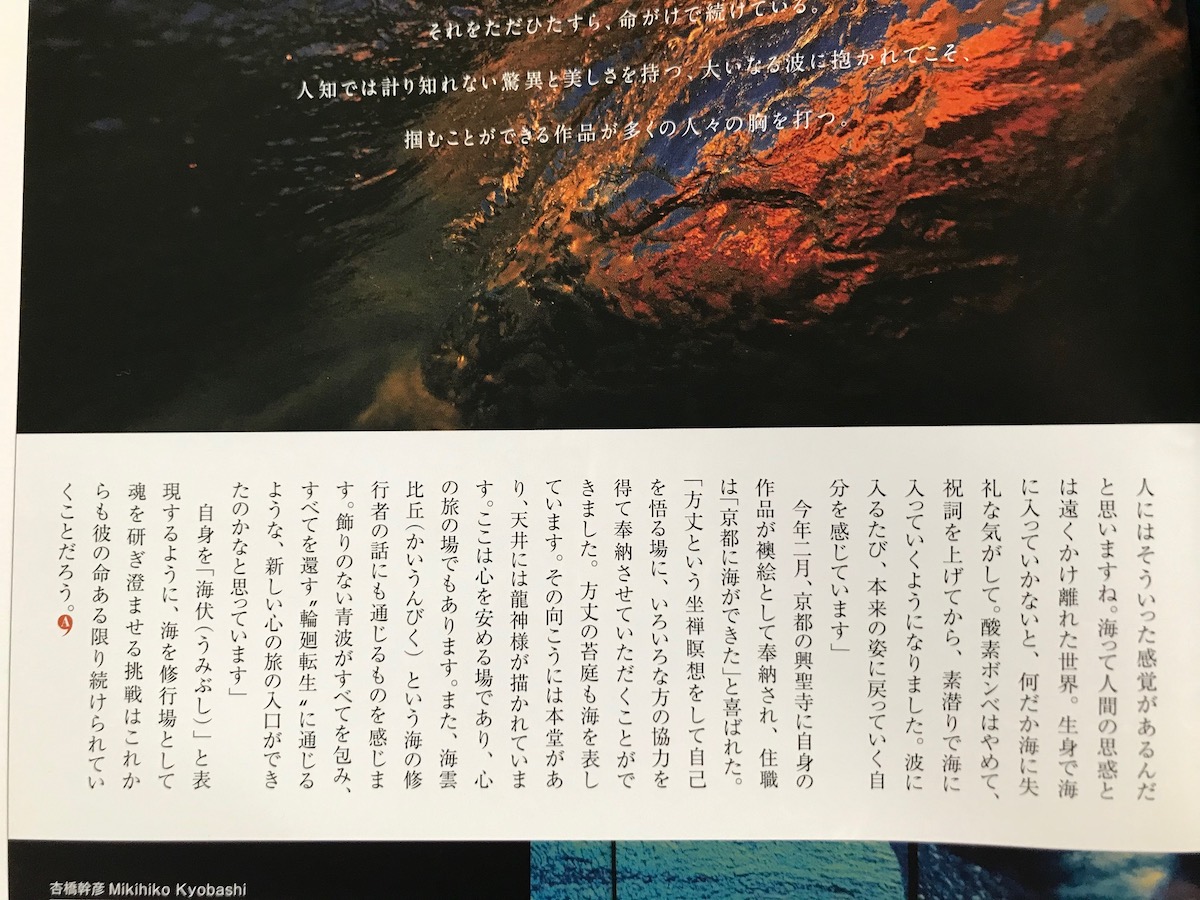

興聖寺に山居ならぬ海居が

坐禅瞑想の100畳の方丈で

この蒼いあめに打たれる

自然という言葉の前からあった海と風と

宇宙からの光に包まれる

江戸時代の画家

曽我蕭白さんのお墓もある

代々斬新な芸術家の眠る場

400年後に現れた青い波

襖絵は残り続け

京都に海鳴りがこだまする

虚 実

天候に左右上下

というよりも人は

この宇宙の法則と風に即していくしかない

ハイブリットカーにしたら

温暖化が今まで既に作った車よりは

進まないらしい

本当かどうかは別として

ずっと持つ電池や

直す部品もなくなり壊れない車は

作れないらしい

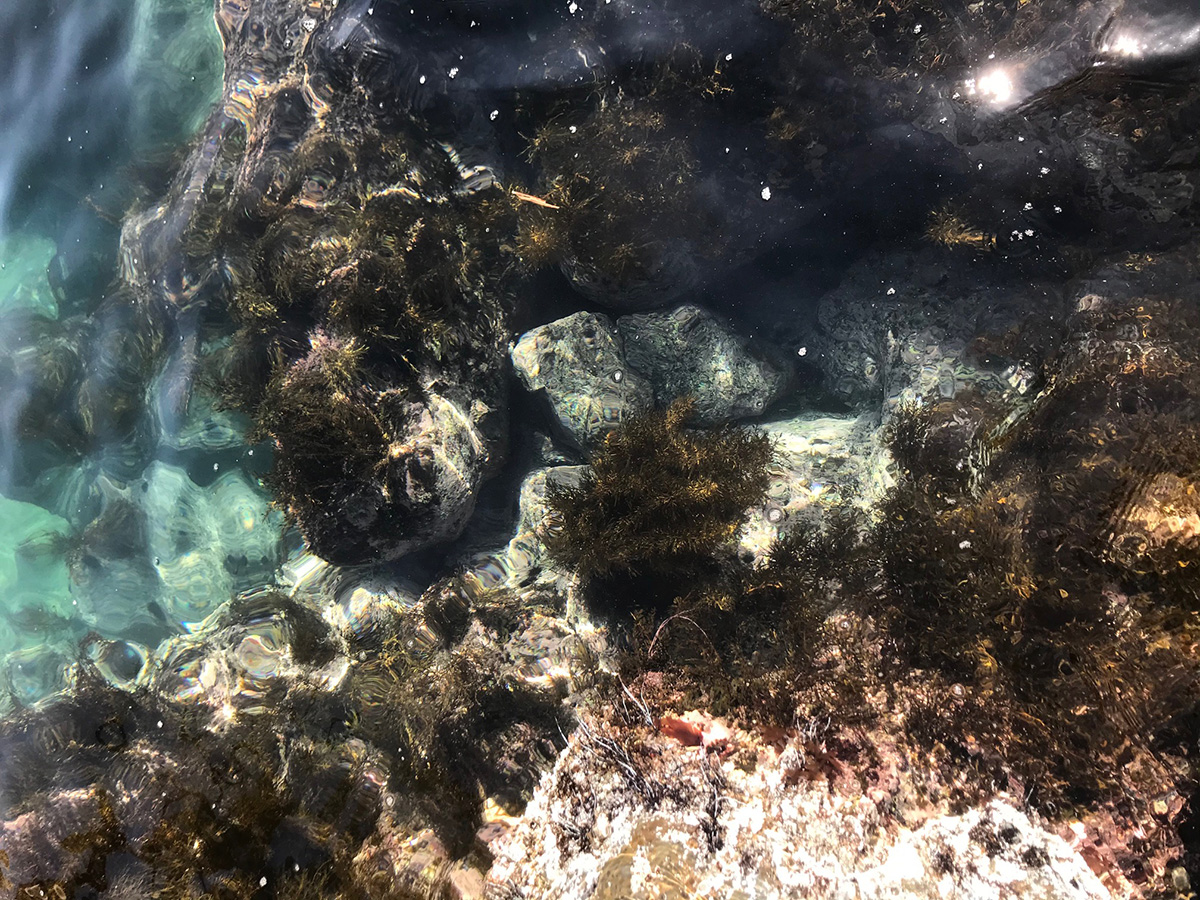

地球にあるもう1つの宇宙が海の中

海はこの陸と同じ素材ででき絶妙に

相互関係?を回転させ生まれて消滅し

自然分解しあい

自然分解されまた生まれていく

プラスチックや放射能物質など

地球に還れない人間が化学や科学を使い

余計なことをしてしまった以上

なくすことは不可能だ

そこで問題

どうすればいいのやら?

狭いガラスのケースの砂時計の砂のような例えも

今の地球人が行っている事なのやら

美しく厳しい宇宙の流れに身を委ね

胸でその極限の破壊美を

感じることが手っ取り早い

神社の神様に頭を下げ

いろいろお願いするが

本当はその前に

海や山にも頭を下げてもいいんじゃないか?

実に神様も海や山があって生まれた訳で

誰かが書いた空想の姿とも

実在しのかはさておき

聖徳太子や比叡山大学で勉強した

宗教学者や中国のお坊さんに

仏さんは船でどんぶらこ

輸入され蘇我と物部の戦争になり

いつもまに

made in japan 風に落ち着いた

不自然が自然に

しかし天然風は拭えない

芥川龍之介が

神々の微笑で書いたように

日本の力は造り変える力である

誰だお前は?

日本の霊として現れた老人(神様)が

神父オゥガンディノに

「まあ 一緒に歩きましょう」

戦国時代に日本で布教しているキリスト神父にこう言った

お爺

「あなたはキリストを広めにきてますね

それも悪いことではではないかもしれません

しかしデウスもこの国へ来ては

きっと最後は負けてしまいますよ」

神父

「デウスに勝つものはありません」

お爺

ところが実際にあるのです。まあお聞きなさい」

そう言って老人は

「中国の礼子や孟子の教え、インドの釈迦の教えも結局は

この国の中では変わってしまった」

デウスのようにこの国に来ても、勝つもはないと断言する

神父

今日も侍が2、3人キリスト教に入信したと反発する

老人は穏やかにいう

それは何人でもキリストに帰依するでしょう

ただ帰依したと云う事ならば

この国の土人(日本人)は大部分がシッタルダー(釈迦)の教えに帰依しています

しかし我々の力というのは、破壊する力ではありません

造り変える力なのです

造り変える力、それこそが日本人の心の奥底に今も生きている宗教感情である

事によるとデウス自身も、この国の土人に変わるでしょう

支那や印度も変わったのです

西洋も変わらなければなりません

我々は木々の中にいます

浅い水の流れにもいます

中略

どこにでも、また何時もいます

お気をつけなさい

お気をつけなさい…..

この造り変える力が日本の霊等の持つ力なら

その力によって守られるべき日本の宗教上の永遠のテーマとは何か?

これこそが怨霊信仰である

そして

怨霊をなだめ鎮めること

釈迦は怨霊も霊もいないと最初は言っていたそうだが

その前提として怨霊が実在し

この世の不幸の全ての原因であること

これが日本の宗教の根本原理であり

儒教、仏教、キリストもこの根本原理の守護神に

造り変えられてしまうのだ

と

ま〜ぐちゃぐちゃ言わず

海へ行こう

そんなことです

旅とは

朝、白樺の森から光が

支配人の御便宜でお世話になっている

八ヶ岳高原ロッジ

暖炉やおいしいフレンチレストランを抱えた

別荘地にくる常連さんや別荘の人々の

楽しみな場所。

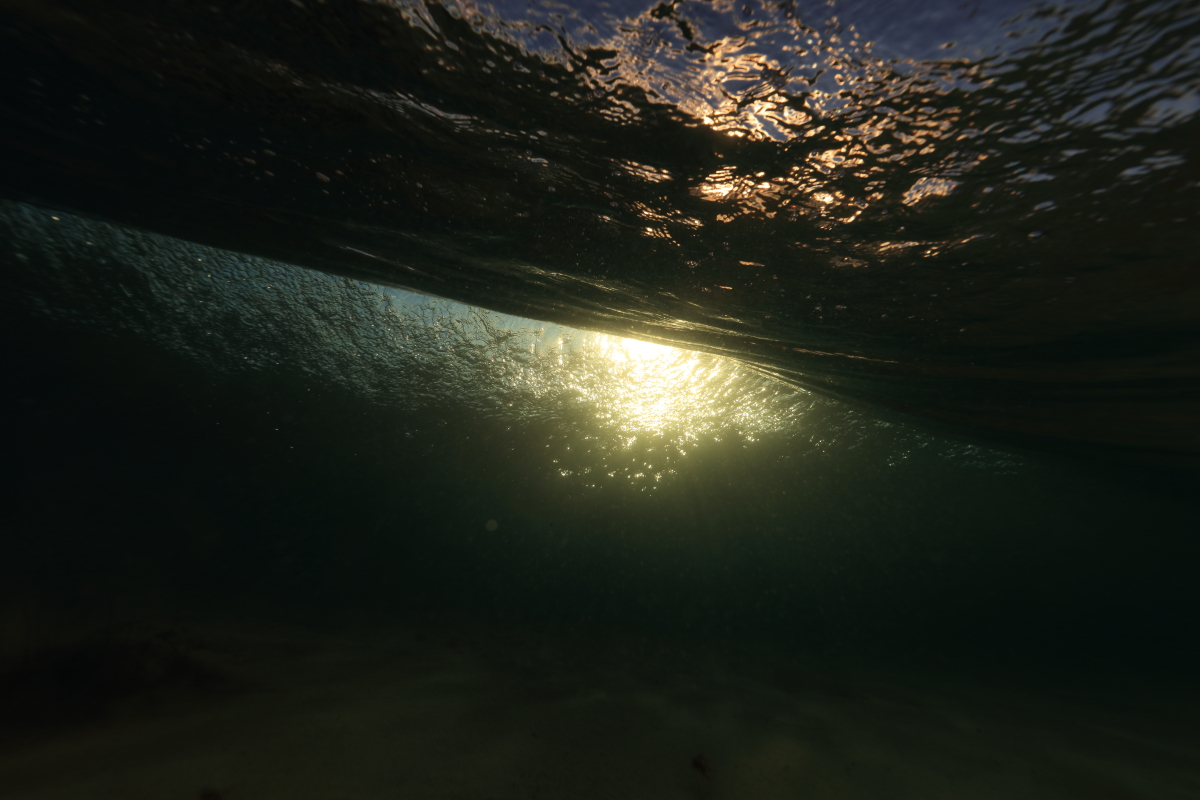

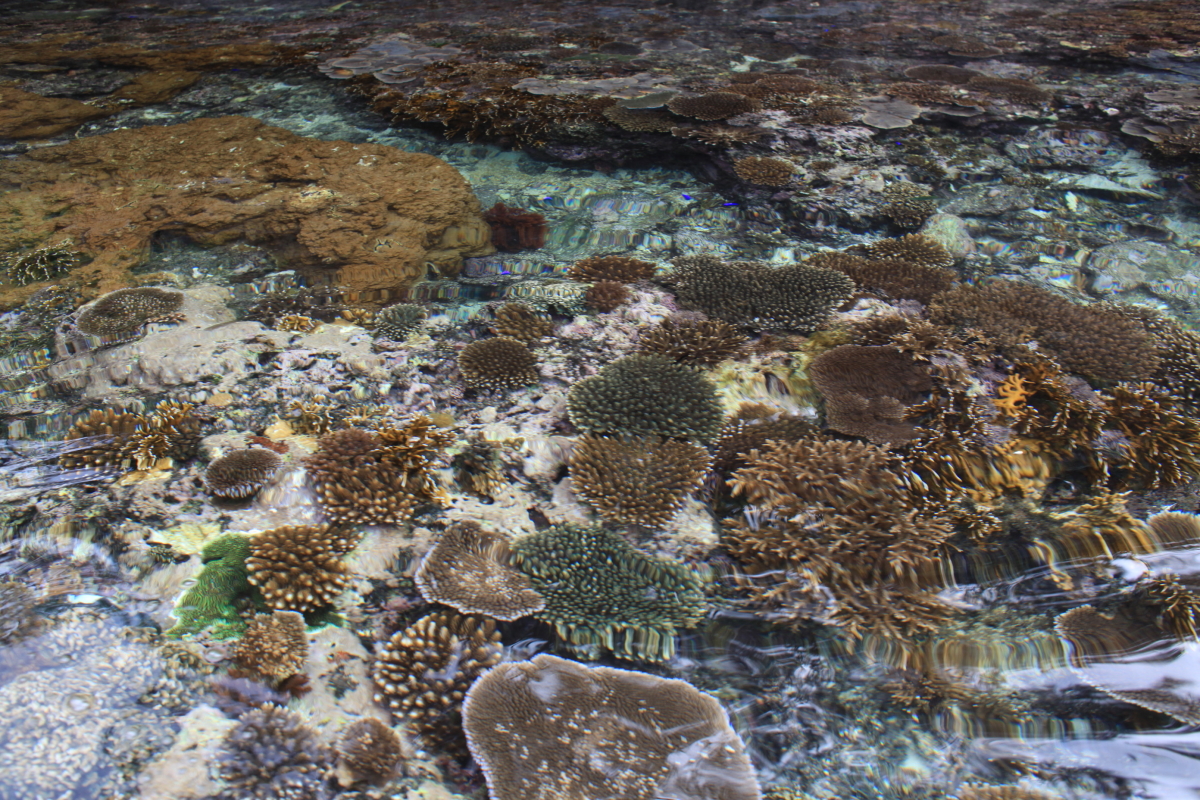

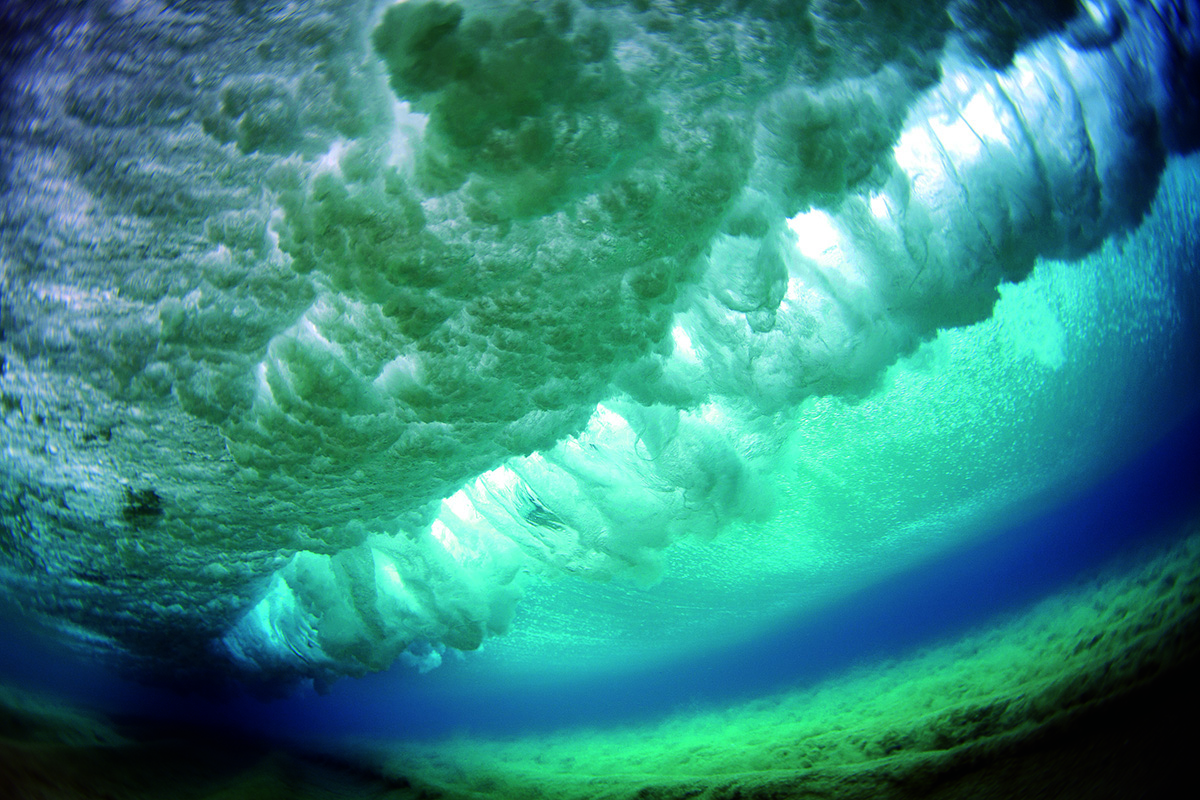

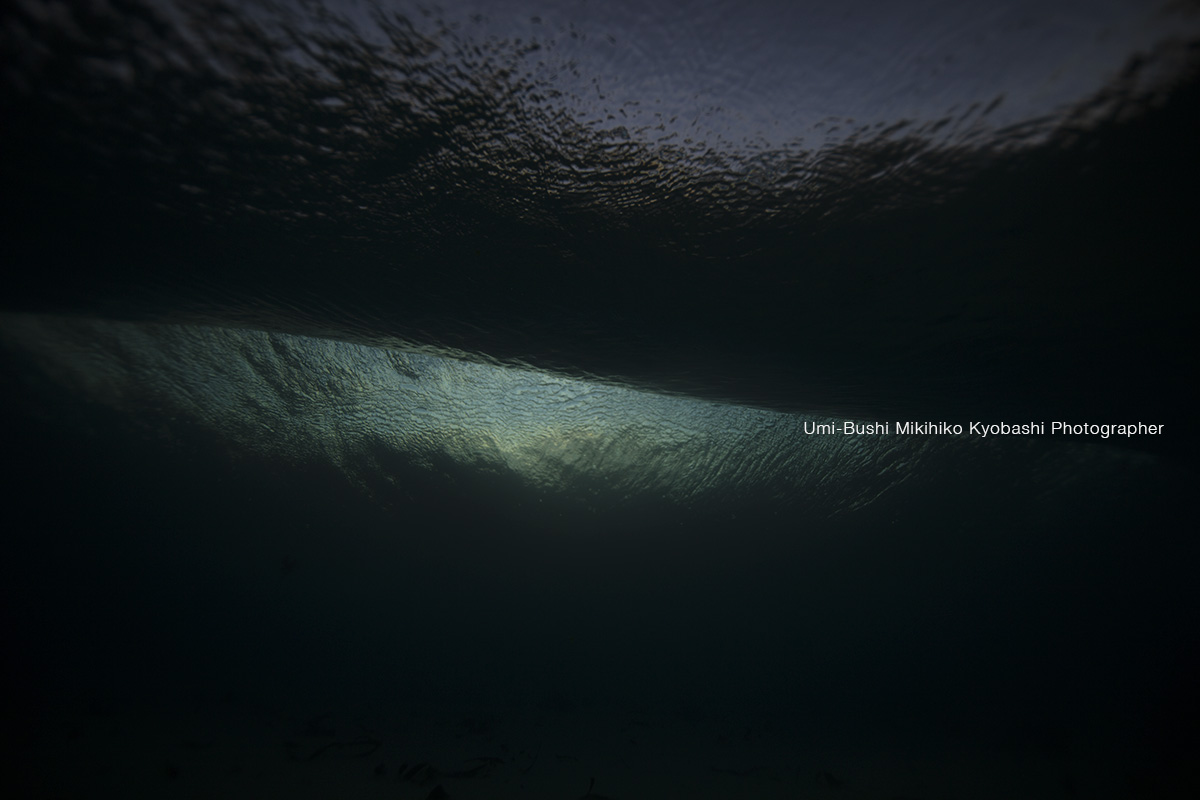

写真は2002年フィジーを泳ぎ

ポジフィルムを詰めたカメラでパチリ

まさかあの時の写真がこうして飾られるとは

夢想だにしな買ったから

こうなった

夢想は微妙だな

信念とか難しい事ではない

ただ本当に自然に正しく

自分の心に正しい

やりたいことを、鋭く続けること

自分の影がずれないように

波で、本来の本当の自分に重ねていく

スッキリ

生きがいを自分の力で乗り越え楽しむ

一人旅の醍醐味

不安や様々

押し寄せないように頭で考えすぎたり

決めつけない

ば〜ん!といきましょう

海で溺れ死ぬわけでもないし

地に足がついているだけで

安心です。

受けて立つ!

流てん

2019年2月

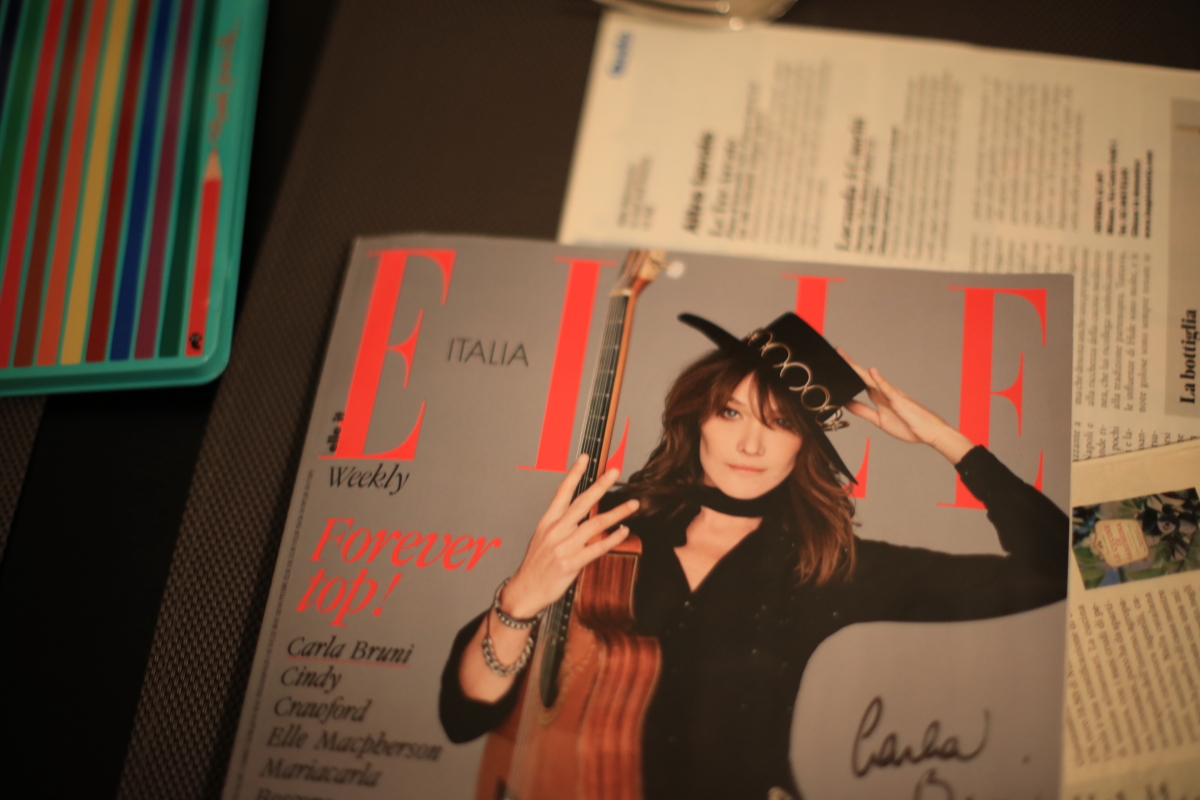

コロナはよその国の話しだったイタリアミラノ

ミラノとローマの展示へ行った

2/10.11と

伊賀であい、奈良の割烹万惣さんの

ある方の一言でお店へいき

出会えたヒデさん

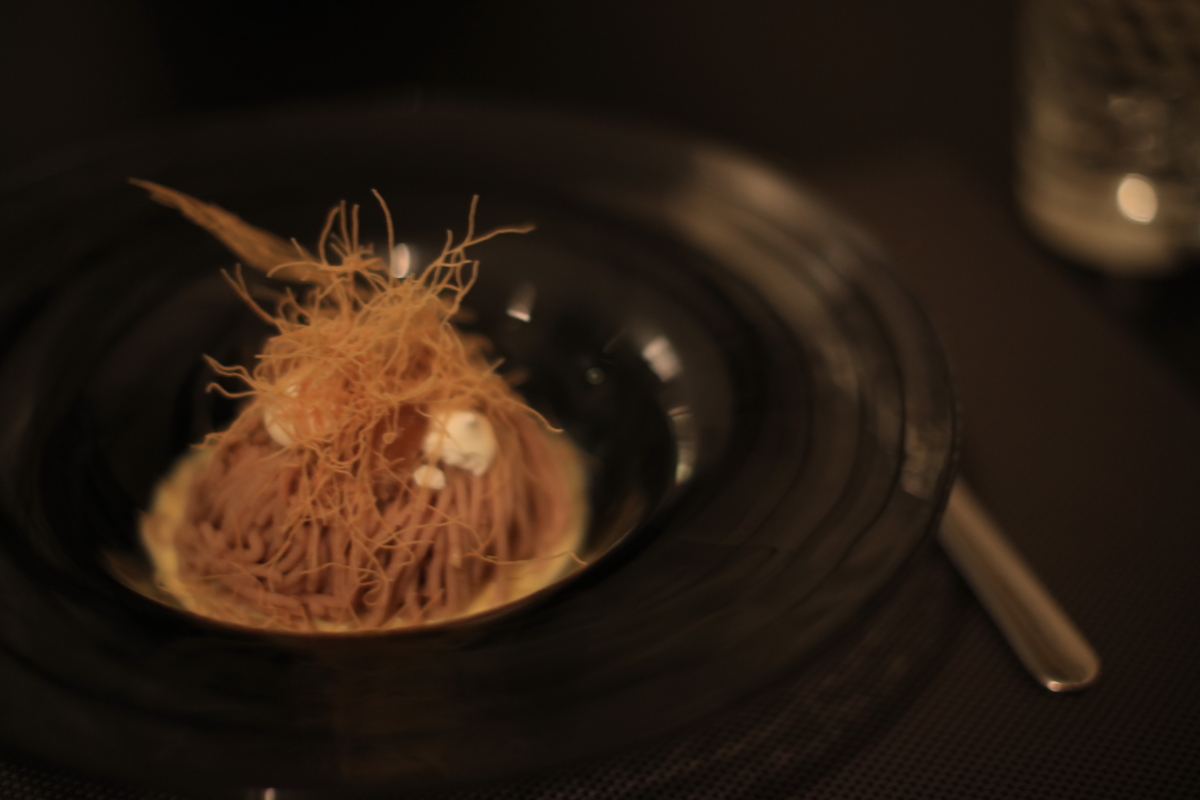

イタリアで連日予約の取れないレストランで有名だった

ヒデさんの味と真心は皆さんを魅了

ダビデさんと2つ星レストランを開き

イタリアで二十年も修行し

お店もお持ちだったが

イタリアはロックダウン

政府の税金65%など見通しがない為

近いうちに日本でお店を開く予定です。

写真は友人で

ミラノで偶然実家が同じ街で

数々のブランドモデルだったステファノと

小松美羽さんのPR佐久間さん

遠路八ヶ岳まで来てくださった。

佐久間さんのご縁で出雲の海でも波をとってくださいと

預けっぱなしの話も実現せねば

梅雨前に1度出雲へ

海も浮き世も波にどう乗り

流れるか

自然にとにかく行動したら

きっと

不思議な良いことが待ってます。

1部ですが

モッツァレラと何かのたね?の冷たいトマトスープ

鴨のラグーとブルーベリーを練り込んだ手打ちパスタ

塩キャラメルとアーモンドソース、カカオのとうもろこしの粉で焼いたポレンタ添え

ミラノで食べてはや二年

素材を邪魔しない

日本料理のような食べたことのない味でした

古田織部の息子さん

5/7は 古田織部の息子

5男重久さんのご命日

(25歳)

兄弟、父が徳川に嫌疑とおそらく嫉妬をかけられ

捕らえられたのを知り、お兄さんに遺書を書き

取った首にお父さんの名前の札をつけたという

そして大阪城の戦いの流れの中、討死

そんな織部一族が眠る

京都興聖寺(織部重然が60際に時に作った菩提寺で、臨済宗)

後醍醐天皇の兄弟争いの為に50数年間続いた

天皇家の内紛の流れの中

利権と欲得の保身を大切にし力で土地や金を強制徴収した

東大寺の荘園と同じく(伊賀から強制搾取し、忍の祖先に抵抗される)

武家集団鎌倉の北条幕府5山制度と同じ仕組みを作った京都の足利の

祭事や外交は主に臨済宗にさせたのは1300年代

琵琶湖の利権や様々な財力と武力(武装した僧)

の比叡山に対抗すべく

武家社会は臨済宗を特別扱いし

利用したという

元は織部も岐阜の武家で、信長につき、その後秀吉の御伽衆

当時はそんな力添えがあったのだろう

興聖寺の和尚を推薦した天海も豊臣時代は織部を応援し?西と東にいい顔?

やがて徳川の御伽衆=相談役になる

豊臣が鴨川で一族死刑にされ

江戸時代になると徳川が天台宗を国家宗教にし

家康にみそめられた 黒幕天海は

西の琵琶湖と比叡山にちなみ

1624年

江戸に呪術や占星術を用い

京都の都と同じく

鬼門としての東の延暦寺モデルを造る

不忍池=琵琶湖に見立て

竹生島=弁天島

延暦寺=寛永寺とし

藤堂高虎(伊賀延寿院を菩提寺とし目白の南谷寺と同じく基地とし織部の弟子で友)につくらせたと

天台宗の赤目延寿院の住職から聞いた

法華経以外は地獄に落ちろ!

日蓮宗以外は邪教で

浄土門徒の首を由比ヶ浜ではねろ!

といった日蓮と浄土宗の争い

と同じく

幕府が絡む

天台VS臨済の代理戦争?

として宗教は独自に戦争を繰り返し

宗教は権力に悪用されてきた事実

忍者を使った楠木正成を責め

後醍醐天皇を裏切った足利尊氏

が自分の弟に責められ

後醍醐天皇亡き後

南朝に泣きつき無条件降伏した

北朝として戦った死んだ兵士が浮かばれない

そして一年後また裏切る

お寺の話しに戻ると

このお寺は1603年に織部の財産を投じ

作られ、天海がその隣の水火天神(菅原道真さん)を祀る地の

庵に10年前から住んでいた「こおうえしじ」禅師を開祖とした

当時は臨済宗ではなく

顕密兼修の道場で

臨済になるのは1701年

いずれにしても

ここは

瞑想を含めた修行場として

脈々とした時間が今も漂う

その時の龍の天井絵と本堂が残ると言われている

本堂には鎌倉時代のダルマさんと「こおうえんしじ」さんの木像

弥勒菩薩さんが鎮座

織部設計 織部下り蹲など

国宝が維持されてます

現在も興聖寺は一般公開していませんが

京都観光局の夜の瞑想坐禅から

限定人数で予約できます

来年2、3月には一般公開予定

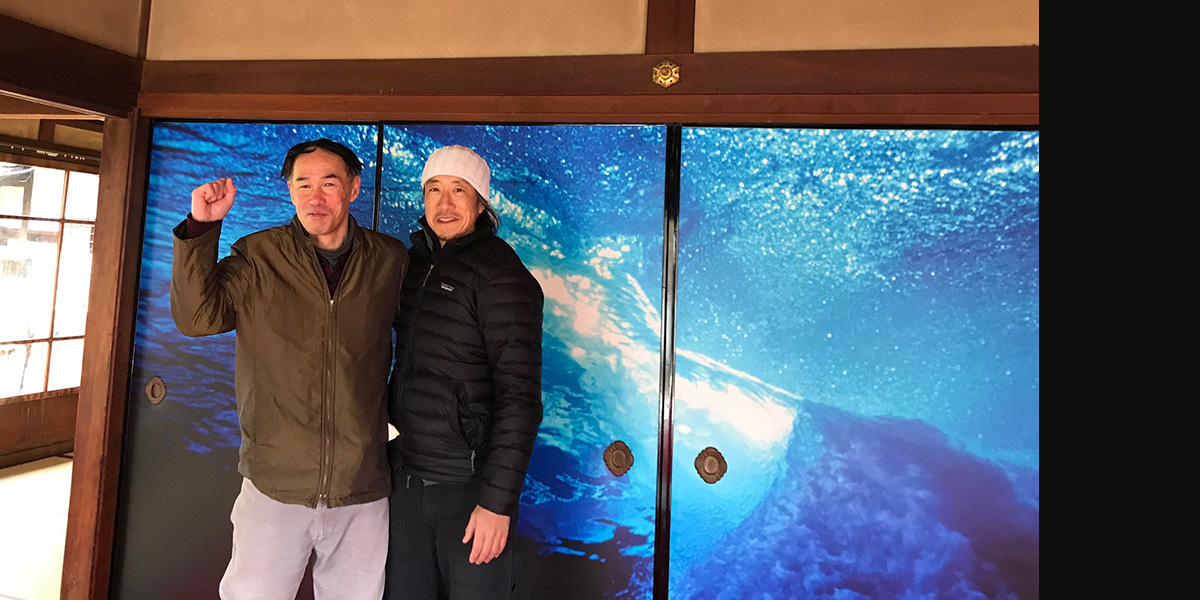

波の襖絵

織部さん達が亡くなった

約1615年から2021は引いて

406年後

波の襖絵が完成したのどういったことが

裏で働いたやら

いずれにしても

茶湯や庭を通じ

美意識と自由な遊びと大胆な筆捌きを

追究された織部さんとの不思議なご縁は

僕が死んだ後もの頃襖絵が語り続けていくことでしょう

人の命は儚いが

どういった光陰を引くかと

真珠湾から戻らなかった

空母飛龍搭乗員清村勇さん(享年19歳)

の遺書を読んで

彼らの分も死ぬきでやるぞ!

と思ったのは

2002年

この写真がうつされた時

年をかさねていくと

繋がることがある

足跡が交錯するのが人生

お城?

八ヶ岳高原ヒュッテ

山の別荘地八ヶ岳は雪!

広大な別荘地の白樺の森

33万本を植林したらしいです。

平安時代に噴火した土石流の跡を昭和四十年代に西武、堤さんが開発。

(ちなみに300坪〜 1000万!昔の4分の1の価格です。西武さんで販売してますのでぜひ、見に行ってください!)

そんな羨ましい

山荘からふらりと

来てくださった方々は紳士で上品で

どこか風流な方ばかり

今までの会場とはガラリと

違う雰囲気

聞けば昔からここが好きで

山荘で暖炉にまきくべて

ボーッとしてます

とのこと

山には管理人さんいて

美味しいレストラン高原ロッジや

音楽堂もあってね

八ヶ岳高原ロッジ 江川支配人様、藤原様、みなさま

ヒデさんはじめ、イタリア帰りのスタッフの皆さん

人形町のイタリア料理のトラットリア コルディアーレ

オーナー事代堂さん(なんと事代主さんのご子孫)

こんな時期ですが

みなさまありがとうございました。

ヒデさんは東京でお店を新規に開く予定です!

またお知らせします。

先を考えないこと

きっかけは突然来る

1999年 偶然写真展が青山スパイラルの2階のエレベータ前で

2001年 8/14から東オーストラリアのバーレーヘッズに行くと海岸でいとこに会う、波の撮影の始まり

当時強く思ったことが

当時のメモに残っていた

死んでも構わないが

悔いの残る死は×

準備、心、状況により致し方ない

散りかたの問題

競技は全く興味なし

山や海に競いごとを持ち込むべきではない

と

今の道が作られたのは

きっかけは1999年だが

実際には子供の頃からの

海の時間が作ってくれた

青いなみはあたり前に撮れるから

興味が薄れ

日本の波へ向かったらこうなった

作品?

作ったものでも

捻り出したものでもないから

作品には違和感がある

カメラのファインダーは一切見ない

スタイルで20年

何が写っているかは

後でわかる訳です。

自由

古武道

死生観

体術

心術

感覚と感応力

瞑想

波の撮影をこんなふうに

感じてます

やがて山に

緩やかに

海岸へ戻る

身延山×小松美羽

身延山には龍神がいるという

日蓮さんが地元の侍 南部公の庇護を受け

この地を祈り場としたのが始まり

小松美羽さんがライブで描くと聞き

駆けつけた

前夜加山又造の龍神図の天井画の下

50人ほどの僧侶に囲まれ

お経の波に彼女はいた

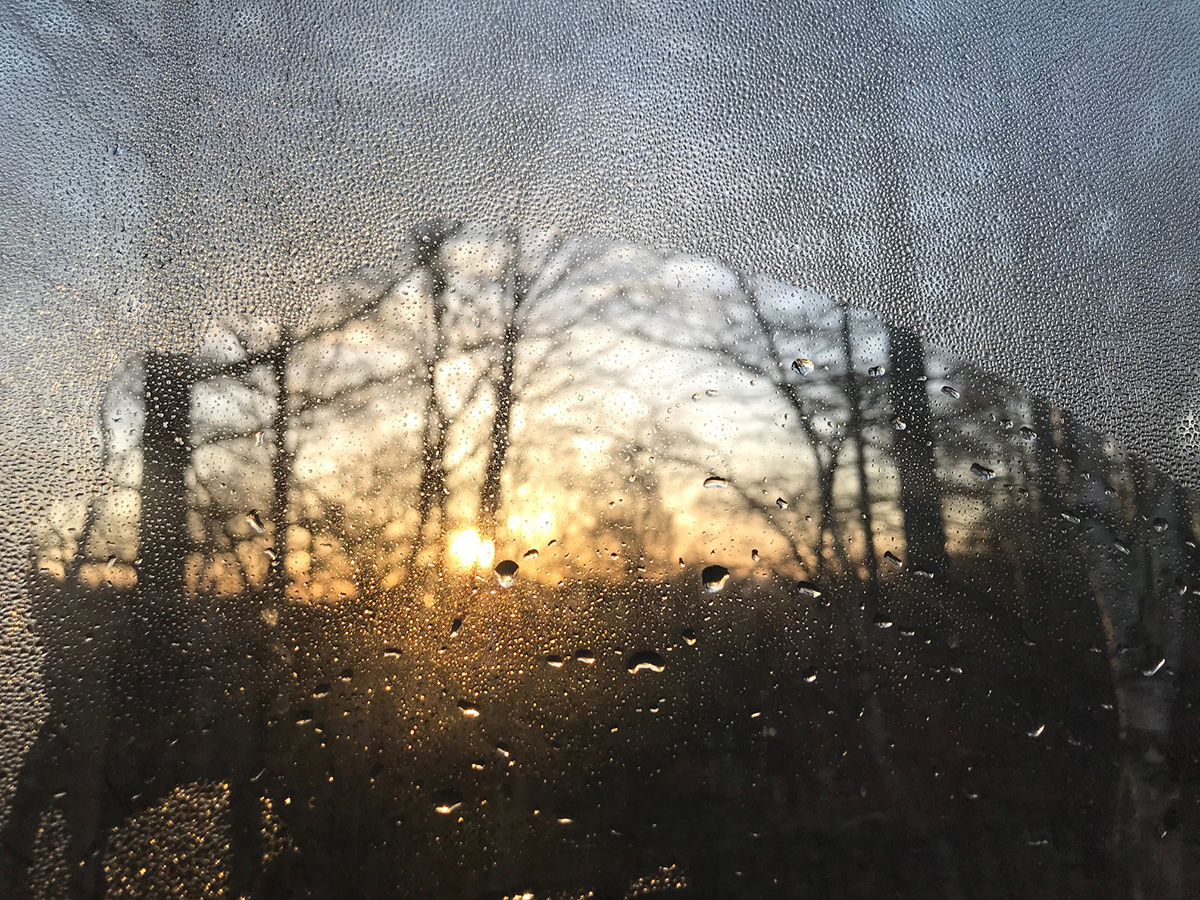

翌朝冷たい雨は

海を泳ぐ前の決意と似ているのか?

など思いながら

久遠寺に並ぶ僧侶たちの精一杯のお経と木剣

(9字ぎりと同じくその場を浄め、ごう魔を降伏させる千葉の中山の寺で100日間の寝ずの修行を終えた僧侶だけの法力)

が終わることなく

小松さんは

祈りの後、取り憑かれたように

絵具をかじり、投げ、動き回り

3枚の無地の円を

一つにした

雨が不思議と止む中

トランス状態で手で塗り付けた

長野で生まれ

子供の頃

山で迷うと山犬が現れ

彼女を導いたという

銅版作家から変身し

2014年出雲大社にご奉納し

てから活躍が増えたという

大和力

とネーミングされ

白い道着を汚しながら一心不乱に描く姿

は人々の心を打つ

雨と共に

久遠寺がさらに浄められたのかもしれない

己の魂のまま脇目も触れずに生きる力

時計や周囲を気にせず一つ見据え

過ぎていく時間が多くを自らにも指すことこそ

世界中のファンが

彼女を見ていることで

希望や光が行き渡ることでしょう

八ヶ岳高原ヒュッテ

4/29~5/5

長野八ヶ岳高原ヒュッテ

展示会をします

同時に

イタリアミラノでお会いした

ELLEなど様々メディアを飾り

フェラーリの会長、サッカー選手はじめ世界中のファンが

ミラノまで食べに行く味を、この期間だけコラボレーション!

師匠と開いたレストランはミシュランを獲得

日本で食べられるのは今だけの

すごい事です。

もちろんランチ、ディナーだけでも大丈夫ですが

八ヶ岳は広大な自然に包まれたリゾート地で

高原ロッジには宿泊も可能です

ご希望の方は、僕の関係者であれば

高原ロッジ支配人の特別プランがあります。

ので僕にご一報ください。

ヒデさんありがとう!

楽しみですね〜

杏橋幹彦も期間中はずっといます。

やる気

前後左右瞑想

焦ることなく

無意識の先の絶妙なタイミングが

待っているから心配なく

海へ行く前には必ず瞑想をするようにしてきた

昔、マウイで知り合いのプロサーファーが朝早く

ドアをノックした。

変な英語で

ミキちゃん〜!good wave ~! パーフェクト〜!

今は亡きクリスバンダーボードが呼びにきた

泳いだのは岩だらけの濁ったホーキパビーチ

クリスはロングボードを抱えて

ラジオ体操もしないで

楽し気に海へ滑るように

沖へ沖へ

僕も促されるまま

カメラをセットし軽い運動で水へ入ると

あれよあれよという間に、遥か沖に流され

目の前にきた波にのまれ続けた

問題は飲まれるの仕方ないが

波を目の前に先月パイプラインの横で溺れかた感覚と

恐怖が胸にざわざわ集まったという事

今でも、あの怖さの電気信号?か液体?が

胸にスーーッと集まりながら

呼吸を乱しながら支配する感覚が残っている

目の前2mくらいで崩れた大波に

気持ちが引けると

腰の軸がぶれる、上半身と下半身がつながらない

結果弱越しで

鋭く潜れずに

泡の中でボコボコにされる

また空気を吸おうと水面を探すと

波の白い雪崩が勢いよく、水面を潰して弾けながら

迫る!

嘘でしょ〜

と大笑いできなかったあの日

またもや逃れず

真っ暗な海でグルングルン

ボッコボッコに引きずられ

殴られ、苦しいのと恐怖で胸が潰れそうになる

胸が潰れる思いとはこのことか!

結局さらに流され、巻かれ足を切り

片足のフィンは脱げてなくなり

何にも撮れずに

海を横に横に泳ぎ逃げ岩場からなんとか上がる

クリスは

後でどこいった〜の〜と

笑う

これも全て次へのタイミングで

この体験がなければ、数日後死んでいたかもしれない

そんな経験が

自然と瞑想や果てまで

忍者の呪文まで覚え

自分の持つ不可解な、生き残る可能性を宇宙に溶け合わせていく

人間は所詮小さな石ころだ

どうあらがおうと

無理なわけだが

どうしても人間様は肩を張る

意地をはる

全てを捨てて

旅へでろと

禅の本にあった

一言

が

なんだかたわかった気がした

死ぬときは死ぬ

大切なのは

死んでも悔いのない自分でいたかだ

海は嘘もつかず

掛け値もない

人間は嘘もつくし

肩意地はってカッコつける

海と宇宙は

ありのままだから美しい

怖いのは人間だけで

魚は海を怖いと思わないだろうな

限度がない美しさを

身を以て知った以上

もう逃げることはできないわけです

海の怖さは人間様の感想で

ただそこにあるのは

宇宙の法則に呼吸する無限な美しさ

もう一つ気づけば

そこには太陽が必ず必要だ

限りなく正直に海に頭を下げて

延々と泳いで潜る

教訓?戦訓?

他人の予定に合わせないこと

おいしそうな話に乗らない

キッパリ自分の感覚と歩幅で断固断る

ラジオ体操第一で海へ行かない

必ず海は一人で行く。

行くなら行く

行かないなら行かない

メリハリと

武術でいう拍子(間合い)を観ること

なんて

ぶつぶつ

うみで独り言を唱えて20年

俺は太陽を撮っていたと知る

のはあの日の4年後

くどいと言われようと

それが自分流の海への作法

存分とは無限

聖地とは目に見えぬ聖域

日本にもきっと数々のそうした場所が

あったのだが、徳川の埋め立てから

山梨の池大神のダム建設、都市の開発で

多くの瀧や河川、海が破壊され埋められ

オリンピックの開発で首都高速で埋められ暗渠になった川の銀座周辺

人間は都会のスイッチ1つの時間を

造れば作るほど

安易に物事を考え

面倒をさけ

過剰な便利と電化製品に飼われていく

ビルの暮らしで自然の怖さや

強さ、寒さ、暑さを

避ければ、避けるほど

地球の畏怖が薄れていく

だからこそ

見えるものや、何がゴミで

何が必要かもわかりやくなってきたとも言ます

なんて、原発や東京電力の火力発電の電気で

パソコンで書いているのも、辻褄があいません

豚も牛も鳥も

うなぎもハマチもサーモンもマグロも今やキジハタまで養殖です

米も養殖?

いやあれは自然?

いや、抗生物質や農薬?使うと養殖?

明日国民が一切、肉を買うのやめて

山へ鉢巻きとタスキで、魚や猪や鹿を取りに行けば

山や海はイナゴのように全滅

しますから

そういう点では四季に合わせ

地球で本来自然に育ち、収穫時期が違う生き物を

食べるのはもう無理でしょうね

生きたものの命を潰し

食べてくそして

生かされてるから

ご飯の時

命をいただきます

であり

アーメンではないと思います

そこが大切な時間

時間を観て読むこと

1枚の写真に似ています

儚さを知る

美しさと心の美意識を常に宇宙や海と対話

それだけで全ての鍵は埋まります

合鍵なし

いくと決めたら行く

けると決めたら帰る

人の意見は聞かない

自分の判断で海へ岸へ

すみません〜お邪魔します〜と

存分に楽しむ

胸を海へ

昔、スイスのロンジン社のダイバーウッチの広告でお世話になっていたとき

お会いはできなかったが、ちょうど同じ、ロンジンのグループがオメガの広告で

ジャックマイヨールさんを起用していた

ジャックさんがイルカのトレーナー時代

狭いところに彼らを入れる問題や

水槽の閉塞感の気持ちまで理解できたジャックさんは

海へ自らを向かわせていき

勇気と研究を重ね重ね

素潜りで100mを超えてしまうのだが

そんな彼の書いた本を夢中で読んでいたことを

土屋アンナちゃんと昨夜話していて思い出した

アンナちゃんも今

フリーダイビングをつうじ

大好きな海とさらに溶け合うことを挑戦し楽しんでいると

肺の肺胞のこと

食べないで潜ることや

呼吸やヨガのこと

怖さと、意識を酸素なくても大丈夫と脳に誘導する方法など

たくさんジャックさんのお弟子さんから

伝授されたことを話してくれた

なんだか忘れていた大事なことを

思い出せてくれました

科学ではない

人体のメカニズムと流れ

気とか瞑想、坐禅や、きっとヨガ(僕は不勉強ですが)がどうしたって

いいに決まってます。

僕も海で東洋的でネイティブ的な

アミニズム(自然信仰や畏怖の祈り)

がまず、軸になり、世界を見てもマオリ、アボリジニやアイヌ

ネイティブアメリカンが自然にしてきたような

儀式や言葉とその思いがなくては

海や山には行くべきではないと感じます

切っても切れない、誰もが自然にとおるべき道と禅のいう真如

よく書くが

海は競技場でも

スポーツという人間の妙なルールを

持ち込む場ではなないという事

1秒でも早く泳ぐ事が

海でなんの必要もない

学校が全てを競争と競技、比べる点に

躍起になってる部分がそもそも、ボタンの掛け違え

手や指の1かき

体の自然な律動と

胸で感じる自由を海や川で感じ

た方が自然であり、いいに決まっている

塩素の四角いプールの中で張り合ってどうするんだ?

と子供の頃思い、プールで泳ぐことが大嫌いだった

魚もいない不自然な人工の海がとにかくストレスだった

そのストレスという言葉も、あの空気がなんなのかは

子供の頃よくわかっていなかったが

説明もいらない嫌悪感と閉塞感が

あの塩素に匂いが倍加させる

そんな人間界のルールや縛りとは無縁な

素晴らしさと心地よさと

なんとも言えない幸せな自由な感覚がある海が好きだった

水面から下には別の宇宙があると思う

何よりも

一歩間違えたら

あの世という点が、人間には大切な鍵になる

その鍵は様々

自然という言葉がない時代からの

国土やネイチャーに身をおけば

都会人間の人間様の

愚かさと、ばかさ加減を知り

宇宙に謙虚にならざる得ない

海とは何か?

海は生きていて

全てをしり

全てを観ている

心と心身の浄化と

人が地球との昔、約束した事柄を思い出す場

電磁波の放電と調律

海と溶け合う、言葉でいう必要が

ないということを、しっくり感じ

自由をに戻る場

地球の中のもう一つの銀河であり世界

日本的に言えば神代の世界とつながるゲート

やまも昔は海の底で

海の中にも渓谷があり

そこが水間か空間の差

水と空気は一心同体

風も雨も雲も海も同じ成分であるから

人間は海に包まれ生かされている

のに、今やゴミ捨て場

ワダツミの神と塩土翁を常に胸に海へ

秋までは、天皇御世がわりのバタバタの中

大海原より事代主さん(恵比寿様)がこの国を浄めていかれるそうです。

この写真はアンナちゃんのお家に

飾っていただいている、ハワイの王族やヒーラーが祈った海岸の1枚

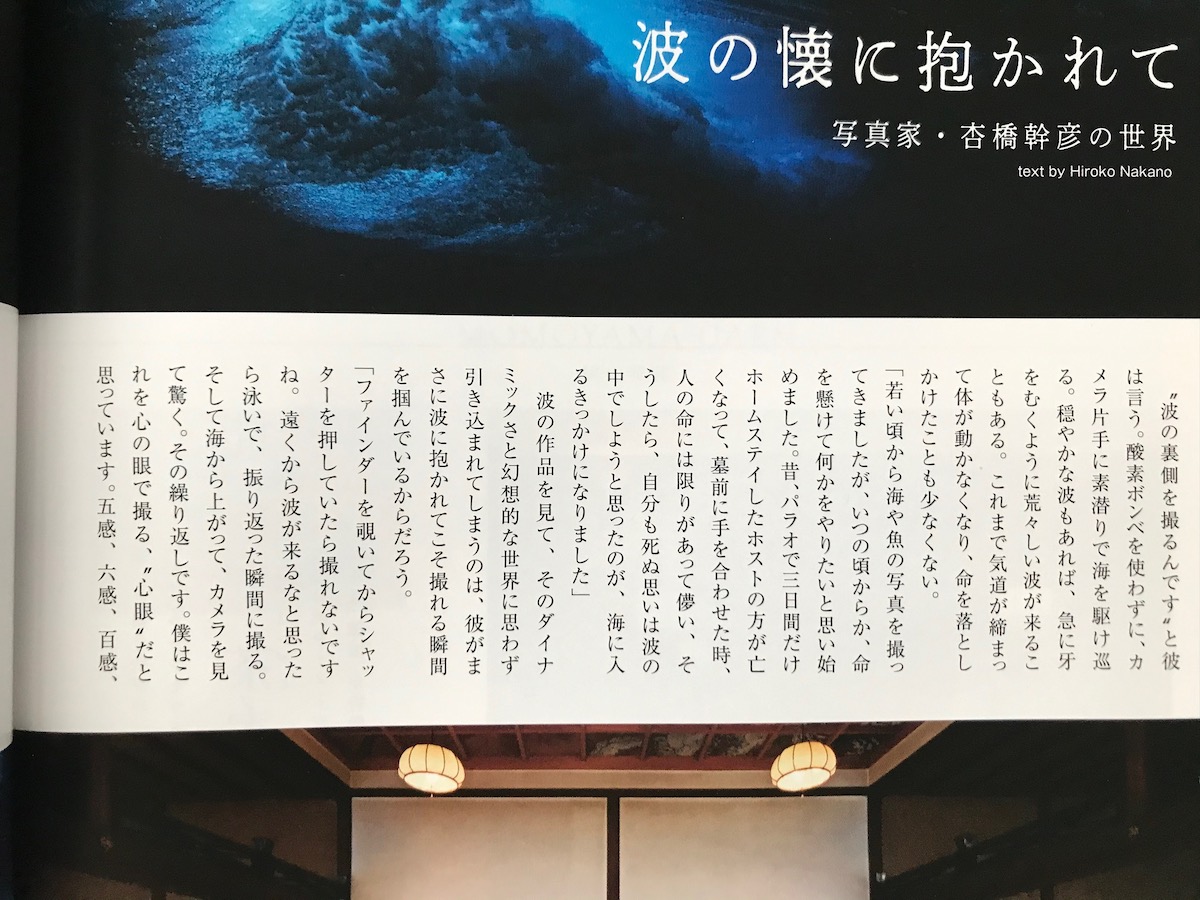

白い貝殻

青い襖

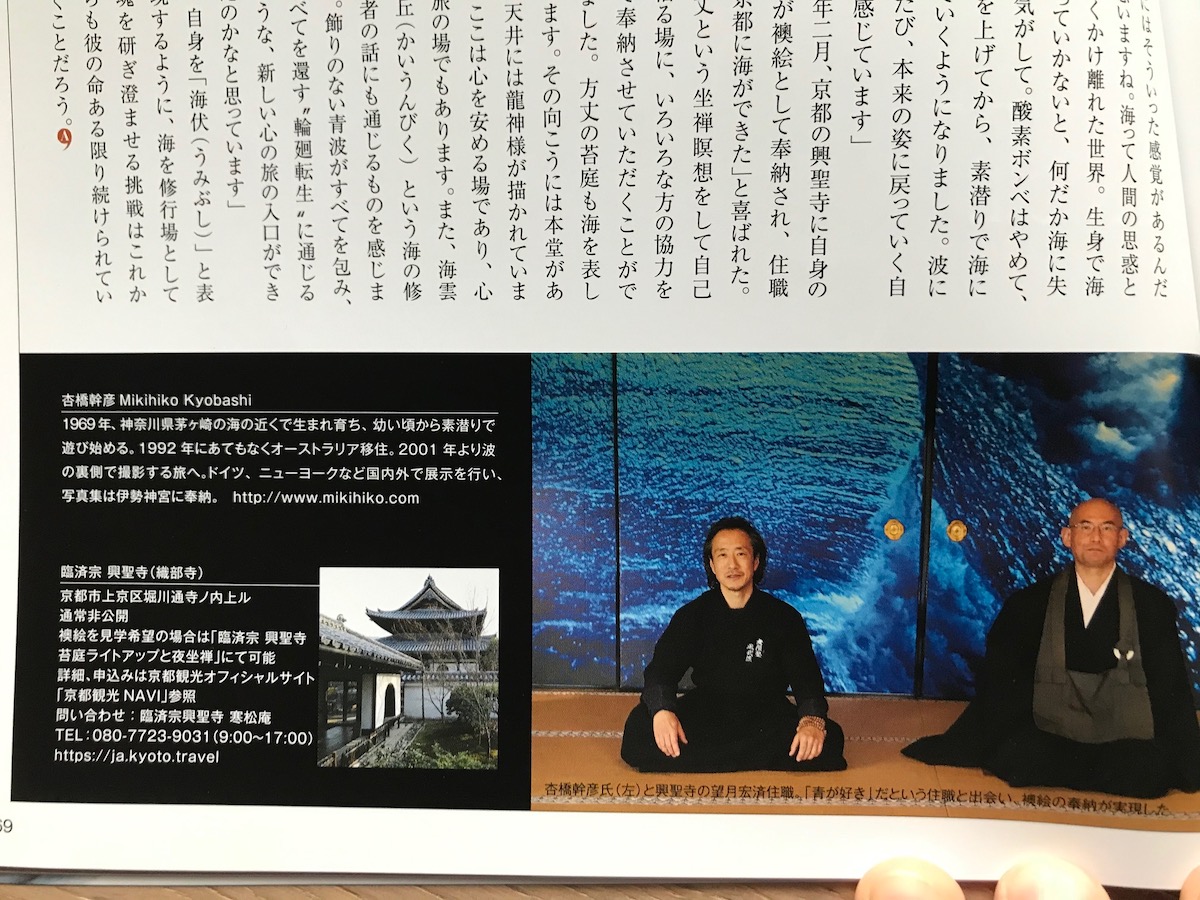

天海の命により、堀川の水火天神に10年前から庵を作り住んでいた円耳和尚

を住職に選び、古田織部さんが作ったのが興聖寺

この白隠や達磨大師の臨済宗の禅寺の方丈に13mの襖絵?(襖写真)が完成!

江戸時代の画家曾我蕭白さんのお墓もある、時の斬新な芸術家の集まるお寺です。

曾我蕭白さんの墓石は宮司で儒家の富岡鉄斎さんの直筆で彫られたものです。

現時点では一般公開はしていない、禅の瞑想坐禅道場ですが

苔のライトアップと夜の坐禅会

に体験してくださった方には特別に拝観可能です。

古田織部は千利休の弟子で、利久のワビサビのきらびやかも

飾りをとことん排除した、茶の世界を吸収しつつも、独自の斬新な美は日本中の大名や、茶人、芸術家を

魅了しました。

織田信長〜豊臣秀吉〜徳川家康を弟子にもつ

茶人でしたが利久同様、徳川に妬まれ、和平工作を嫌われ

島津家の連歌師と京都に火を放つ嫌疑の末、息子3人とも無理やり切腹させられました。

享年72歳

奥様の仙さんは仏門に入り彼らを弔ったそうです

織部さんの遺品や茶道具を始末したのは

伊賀延寿院に位牌があり、上野の不忍池を琵琶湖にもして、東の鬼門に延暦寺の代わりに

寛永寺や、日光東照宮を、天海と作った藤堂高虎です

利久は織部さんに

人と違うことをしなさいと

伝えたそうです

美意識とは何か?

青い波に包まれ瞑想できる

世界でここだけの、安らぎの旅の入り口です。

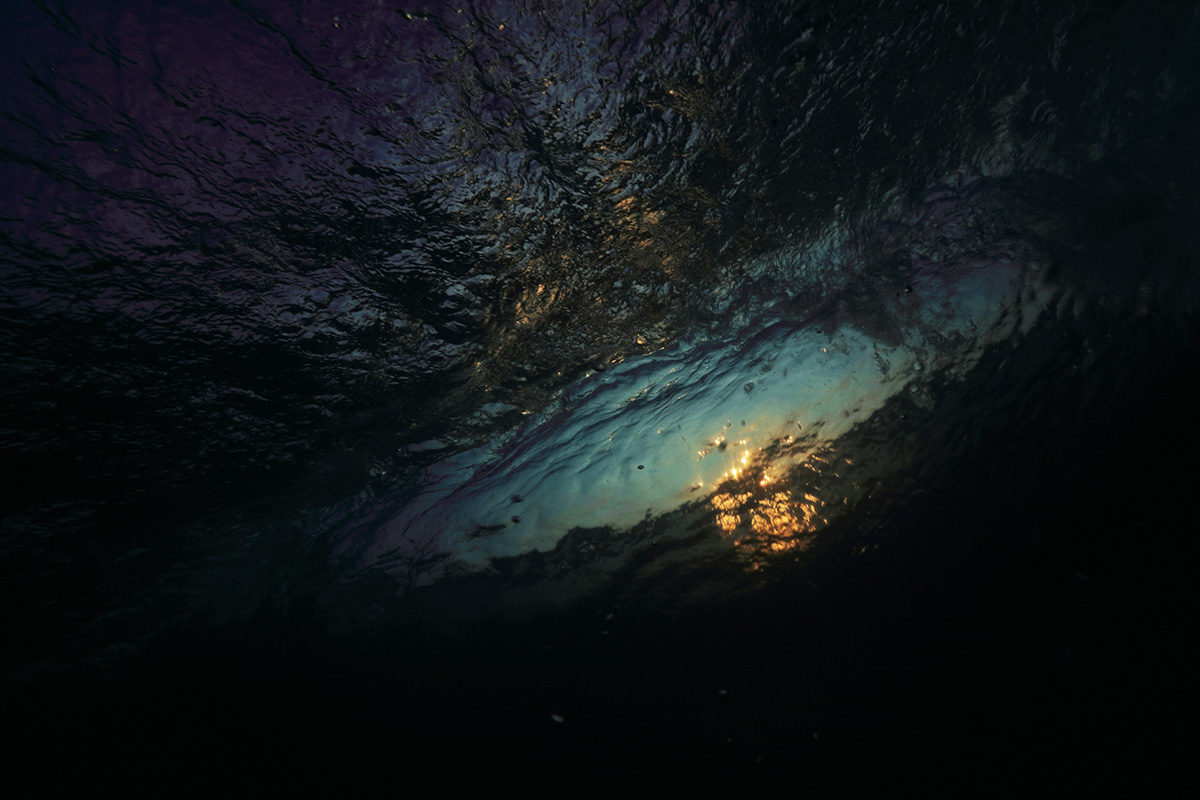

Act4

Sun set

宇宙からの光

自分と溶け合う

暗い海へ行くと死にますが

明るくなる海は希望と暖かさが待っている

海は暗くもなく

明るくもなく

無色透明でいつも同じですが

太陽光がなく、光の反射がなく見えないのです

ですので夜の海も

昼間と変わらず同じ海です

でも

夜の海は見えないから

砂浜ならともかく

波も海底の様子も岩も見えず

戻れなくなります

水温も冷え

夜行性のサメがいたり

ただでさえ危険な海は

その難易度が上がります

何より精神的にパニックに追い込むまれやすくなります

パニックは自分の体内で頭で作り出す現象で

外から来るものではないので

ここは経験と冷静さを保つ為

古い武道に似ています

禅の世界にも通じます

だから夕暮れの撮影は

明け方より危ないのです

戻れる体力

海岸までの距離と泳ぐ時間

を正直に自分に問いかけること

だれも助けには来てくれないので

日常では使い方を忘れた

直感のまま生きること

ライトがあれば少しはマシでしょうが

山歩きと違い、リュックもバッグもない

最も海底の岩にも引っかかったりしたら危ない上

水の抵抗が増し逃げ遅れるから入りません

だからウェイトも巻いてないのです

水面に立ち泳ぎで浮きながら

空気を吸い込みながら

波の動きに合わせて

常に前後左右へ水面移動します

同じ波がないので

その大きさや

降りかかる方向や角度や水量を瞬時で見極めたと

同時にもう動いていないと

やられます

無駄な動きの

1秒は命取りに

常に待ったなしで波がきますから

シャッターを押す波以上に

100回近く潜っては浮いての繰り返しです

頭で1度考えたら

負の連鎖で

怖くていられません

海水は飲むと塩漬けになり

喉が乾くから最初の一口しか飲みません

川の魚は水を飲みますが

海の魚もエラで越して喉を閉めて

海水は1滴も飲みません

飲むと体内から塩漬けの干物になっちゃうそうです

でも僕は最初に一口ゴクリと味見します。

なんだか海が好きだから、つい来ました!と飲みたいのです。

沖では飲まないようにしている海水も

化学物質や放射性物質や細かい石油製品やプランクトンも

多少は巻かれて飲んでるのでしょう。

毎回色々観察をしてます

行くな行く

行かないなら行かない

このメリハリを瞬時に体で決めます

頭では遅いんです

面倒なことばかりですが

これでいんです

簡単に済ますことは

いいことはありません

自分なりの海との約束とスッキリ見つめることです

所詮人間はゴマ粒です

水の動きに溶け合うことしか

ありませんし、できません。

いつか死ぬこともあるかもしれません

余計なことや

ものは捨てて

自分をも捨てて

波に捧げて

悔いなく

やってみた時間が大事です

未来はどうでもいいです

人より細かな時間

そこでせい一杯頑張る!

陸に上がると

普通の人より、輪郭の影が薄いかもしれません

他人は他人

自分は自分の

水の惰性をゆっくり、全身で味わい感じる

それが感応です

美意識

美濃の武人で茶人の古田織部の菩提寺

芸術という当て字も

自然というゾウギゴもない今から440年前

無理やり切腹をさせられた

大阪堺の怪しげな商人師匠利久は大阪弁だったのだろうが

そんな最後の別れに京都から淀川に船でこの世をさる準備を

する利久を、見送った織部さんと、細川忠興さん

利久から人とは違うことをしろ

と言われ

利久の形見の茶杓のケースをくりぬき

中に見えるおさじを位牌にして祈った織部さん

潔く美意識を貫いた織部さん達は

美意識とは見た目の美しさや

形だけではなく、自然や人への心使いだと

伝えていたわけです。

その美意識を今の日本人はばかなテレビや情報や物質の海に溺れ

自信やプライドさえ失いつつあります

京都の禅寺に

440年後に海の襖を

彼らの供養とこれからの人々への心の方丈として

感謝いたします。

織部さんの海

岐阜に生まれた古田織部 重然(しげなり)

信長につかえ

信長は攻め滅ぼしては

名物がりと称し

器などあらゆる茶器を強奪した悪い男であり

伊賀に地侍や忍に2度負け

をこの国から伊賀を消そうとし、女子供の首をはね

神社、仏閣に火を放った極悪非道な行いの末

翌年に警護のすない京都で

あの世へ特急券でいく始末を

誰が配慮したのかは謎

そんな天正伊賀の乱1581年9月に

織部は利久の門に入ったと伝わる

その2年前、織部は妹の旦那さん

茶人で利久の兄弟弟子で

大徳寺の春屋宗園和尚に参禅するために住み着いた

藪内剣仲さんとの時間が茶の道の本格的なスタートに

純粋に茶の道に人生を溶け合いながら生きる剣仲さんは

元々堺の、怪しい輸入もする商売人利久の権力者に

媚びへつらう姿勢とは真逆な茶人

メディアなおで有名になるには、政治的な有力者の口添えが

今の世も大切なしきたりだが

藪内さんは精神的中心に正心と禅からぶれなかった男

ここにグッとくる

いわゆる六文銭を旗印にした真田と

幾度も主君に、うまく飛び移った東堂高虎の差か?

そんな織部さんは京都の水難、火災を抑える

龍神の地で菅原道真を祀利、水火天神の目の前に

菩提寺となる興聖寺を作ったのは60歳

人の縁でいえば、高虎の黒幕、徳川の黒幕

天海僧上の推薦で

天海の高足で、この地に大照庵という庵に住む

虚応円耳禅師 (こおうえしじ)を和尚にし他のだから

織部さんも天海さんと会い見え

いろいろな裏話を茶室でしていたんだろうな

今日、興聖寺には織部の木造、

徳川にうとまれ、親子差し違え、切腹させられた

織部さん一族のお墓がある

命日は1615年6月11日 に重然さん(72歳)と長男重嗣(37歳)

6月13日には 弟たち 次男重尚(前田利光家臣)35歳 三男重広 (池田輝政家臣)28歳

4男 重行 (豊臣秀頼家臣)27歳はお墓の前で お兄さんやお父さんをお憶い墓前で自刃した

5男 重久さんは(徳川秀頼家臣)25歳 は大阪城の戦いで討死

お父さんが嫌疑の罪で囚われたと知ると、取った首に父の名を「古田織部正」を記し

5/7に後を追うように亡くなる

権力に翻弄され

使い捨てられた、利久、織部とその仲間

疑われた島津の連歌師如玄や関係者29名は6月に市中引き回しの後、磔にされる

はりつけはキリストさんも同じく

恐ろしい日本人の勝者の行い

日本は恐るべし冤罪の霊魂の国でもあり

その御霊を数千年受け継ぎ

鎮魂する意識を維持できる人々が住むカオスな国である

織部の奥さん仙さんは剃髪し、一挙に失った家族を弔い続け、お墓も横で見守るそうです

その興聖寺には

風景なら応挙に頼めといった

元は朝鮮人の曽我蕭白さんが、幼い頃なくなった息子さんと眠り

その墓跡は、神主で儒家であり画家である、仙人富岡鉄斎さんの直筆の墓石に眠る

いわば興聖寺は歴史的に

斬新な美意識と道を貫いた方々が自然に眠る

芸術家という言葉もない時代から

彼らを無意識に引き寄せた、目に見えぬ海と宇宙があるのでしょう

安住の地をここに望んだ織部さん達へ

幾ばくかの時と憶い出を

この100畳の瞑想座禅の修行の方丈で

ゆっくりとお聞かせください。

じきしん

おかげ様へ

帰れてよかった

海岸に

自分以外は

全て恐るべし力のまま

待ったなしでくる

それが手付かずの地球と海

手がついてない海こそ

本当にさっきまでいた世界が嘘のようだ

予想なんて

予想でバカくさい

自然と海に合わせていかないと

簡単にあの世への特急券

そんな特急券が降り注ぐ波の中

波の力を上手に巧妙に瞬時の判断で

体が動いていないと大怪我をする

頭は捨て

勉強や学校の机の競争

四角い塩素のプールの競争

蝋人形のような鯛焼きを作る学校

どうして大人は子供たちに

順位やブランドで頭を使う大人を増やすのか?

小学校2年生の帰り

バスのの中で僕は僕だが

入れ物?

と閃いた

早速

電車に乗り換え急いで

誰もいない家の鏡台の布を取り

全身が映った自分に向かい

キョウバシみきひこお前は誰だ?

と言ってみた

その時だ

間髪入れず

あっ!

俺は入れ物で

名前と鏡の自分は入れ物なんだと

強く思った。

あれから思えば

命のかかることをしないと俺はすっきりしない

と閃いた20年前

遊泳禁止の海を泳ぎ潜り

よく生きてるな〜と

自画自賛ならぬ自画自笑

波の中で裸で泳がないと

海の真髄は教えてもらえない

という、どこからともなくどっかから

押し迫る思い

その後なんだか

ワクワクする感覚が胸に集まる

海に向かった

ある日の、自分に降りてくるそんな一言に

自分の背中を押してきた

独りはるか沖の波の中でボコボコに巻かれ

サバイバルすると

矢でも弾でもなんでもこい!

そんな心持ちになるものです

胸がバシッと

決まる大人がいれば

地球のゴミも防波堤も少なくなる

のですが

人間は余計なものを作りすぎです。

過剰な物質に買われ

漏電中。

海で浄化

海で放電

鼻水垂らして

波へ波へ

全てを包み

全てを還す

あ〜生きて戻れて

よかったの話し

大事なのは海岸や水面での独り言

独り言をはるか沖の海で呟いてたおかげ様へ

風力

夢中で泳いだ今から17年前の1枚

穏やかな風もないフィジーの最果て

水平線がわずかに数センチせりあがり

急いで右へ右へ泳いだ

海面がせりあがり

さっきまで数センチの水面の山は

幾重にも連なり

生き物のように迫る

深く潜っては水中で

回転しカメラを並に向けて

ゆっくり押す

36枚のフィルムの5枚

くぐもったシャッターの振動が水中でも伝わる

船と飛行機を乗り継ぎ

日本へ大事に持ち帰り

現像すると

キラキラと何十個もの太陽が青い景色に

輝いていた

その時々

正解も間違いもないから

ただただ自分の思いを出し惜しみせず

なんでもやり遂げる

やがて

なんでもないような

一瞬が

まるで時を待っていたかのように

あの日のは観えなかった

ことを伝えている

写真はドキュンメンタリーであれ

人生も己の影がずれぬよう

ドキュメンタリーでいかないといけないな

1枚が教えてくれる

是非カメラを手に入れ

1枚パチリ

後を引く

御行儀

安心

ここで写していた

泳げること

カメラの知識はいらない

レンズは一つ

あまり余計な道具がない方がいい

足ひれと

水中眼鏡

足ひれがなくても帰れるが

水中眼鏡をなくしたら

水中の岩や波が見えないから

一気に危険度が上がる

そもそもが遊泳禁止で

ライフガードもいない

いると甘えるから

自力で行ける範囲で写す

浄土宗の他力では戻れない

ホトケ頼みはしない

道具が体の1部なくらい

身に着ける道具はこだわる

数ミリ

数秒の手や体の入れ方で

波から戻れない場合もある

そんなキリキリの緊張感に身を投じ

身を委ね

身で感じる

頭はおいてくる

知識は邪魔なゴミ屑

ここでは今まで

使い忘れた忘却の彼方を観る

生きるとか死ぬとか

考える暇もない

死ぬと考えたら死ぬ

余計な考えが胸に入り込んだら

すぐに捨てて

胸で切り替える

無念はなし

生き甲斐のために生きることを知る

1つづつ

水の粒子を味方につけ

時には切る

絶体絶命の中に身を置くと安心が生まれる

胸

受けたもう

伏見稲荷

比べないこと

常にピリピリ

神経?と感覚をあらゆる方向に伸ばして

感じてないと

怖くていられない

レーダーの輻射のように

跳ね返ってくる感覚で動く

海では触覚?的に生きることが命を救う

というか

危険を避ける

危険を予測して

早めに動いたつもりでも

あっという間に波に飲まれている

人間界の陸上の地に足がつく日常では

忘れた感覚

全く違う動きをしないとあの世へ

浮いてること自体不思議な話で

浮きながらあらゆる方向へ行くのですが(水面八方と水面下しか行けない制約)

上にはジャンプできないから行けません

足で蹴っても水は空振り

逃げるには、潜るか、水面を泳いで移動するか、体を丸め、体を捻るしかない

恐ろしく遅い移動しかできませんが

体の幅だけは

動けます

その間合いの中存分に鋭く速く動くことが

できないとダメです

その時はしかも片手は防水ケースとカメラを持つので

片手です

片手にカメラを握り

片手、両足で泳ぎ

胸で浮力を利用し

胸から体を動かす

何を言ってるやら

よくわかりませんが

今こうしてかきながら

検証しています

まっすぐ泳ぐのも最初は難しいです

マ〜海で幸せです

楽しくないといけません

極限の一人旅は波の中へ

片手で向かうこと

全部捨てて

正直でいないと

怖さに潰されます

怖さは自分が造る

本当はなかったもの

怖さを消す訓練をしたら

怖いものなどなくなります

場数と経験

水の温度や硬さ

時間がかるものですから

どんなことも焦らず

できなくて当たり前だから

自分のペースでゆっくりと

続家ていくと

ある日、自分だけが知る足跡が

海岸に残っています

いつの間にかできてたな

と

旅ってそんなもんです

ドーンと行きましょう

一振り

よく波の中へ独りで怖くないですか?

と聞かれる

古い命のかかる武術に重ね

命がかかるからこそ存分に動くしかない

が

命がかかることを考える暇などない

そのくらいに体が動かないと死ぬ可能性が高い

そんなことより

人かきでも片手で泳いで逃げたい

考えているうちはダメで

無意識?

夢中の方がわかりやすい

古武道に似ているのは

無というか、無心というか

水や見えない水中にも風が吹くから

その風の感覚

波のきっ先を読み

体をその時々に合わせて入れ込む

基本的水泳の基礎が何よりだが

水をズルく無駄なく使うダセイを使えるかできまる

船が急に止まらないように

水は意識の素の生まれるある方向の動きを運ぶ

無駄なく水面や水中を動くのだが

水面と

水中だと

水の掴み方が違う

例えるなら

水中は硬い

水面より怖くないが

大波に巻かれたら真っ暗な泡の中

それは切ない

顔をあげたら空から波が崩れている時もある

経験と体験を鳥肌の数でで知るしかない

怖い時

心が乱れる時

胸にスッーと八方から

絵も言えない怖い電気回路のような何かが

集まる

そこを諫め消さないと

どんどん怖くなり

体が硬くなる

これが俗にいうパニック

陸でできることの

わずかしか海ではできない

陸でできたことは関係ない

海に合わせ、波のなかへ思い切り入るしかない

そこで回転してパチリ!

自分に正直に生き

黙って繰り返すうちに

他力を捨て

限界を決めず

自力で無限な可能性に向かうのみと知る

世のいう困難は

人間が頭で造化した困難という幻

世間的な大人の社会の点数や結果ではない

過程に過程を重ね

一生懸命やった結果がその時の自分にふさわしい自然な答え

大切なのはそこに後悔がないように

大胆に行く!

死んで悔いのないように

発言を撤回します

で

全てがなかったことにできる日本の大人を見た

子供たちはどう思うんだろう?

言ったんだから

いいんじゃないかな

本当にそう思ったのなら

海で身も心も裸で

泳げば嘘なんかつけません

ゴミを捨てようなんて思いません

電気製品に囲まれた暮らしの時間だけ

人間が宇宙と約束をし

海や山に滝に心を傾けた時間が

失われていく

車のナビを見て目的地についても

道なんて覚えちゃいない

こうして

人間の野性的な感覚や

自然との調和や調律が失われ

やがてギスギスしていく

静かな時こそ

気がつくこともある

答えは遠くになく

捻り出すものでもなく

案外身近にその鍵はある

既に自分の中にある

手を使い海をひとかき

手を使い風をひとつまみ

水のだせいを感じ

深い呼吸をして

太陽を浴び

月を浴びる

よくわかりませんが

群れないで自然に

独りでいた方がいいです

神仏を尊び

修行を重ね

自然と身の丈を合わせていく

嘘つきな大人が増えたら

青い海がこのままでは消えてしまうかもしれませんね。