表層しか知らないでいた。

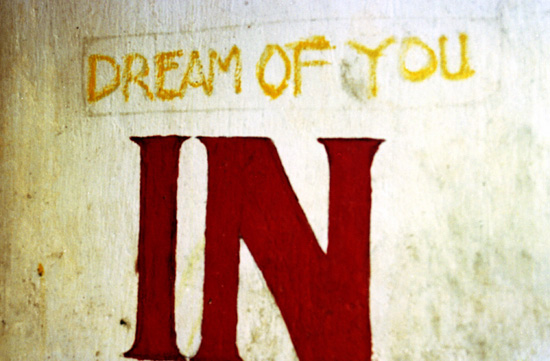

波という言葉は、あたかも一つの「物」のように単一で、物質的な物言いだ。

明治政府が西洋化をおしすすめ、仏像焼きながら作った造語「自然」しぜん。

本来は仏教用語「自然」じねんを、ネイチャーに利用しただけ。

と禅に深く関わる書道家大橋陽山氏から聞いた。

ジャンクな町と地球を都合よく線を引く為、つけた言葉だ。

実際に触れてみないとわからない。

実際にその場にいないとわからない。

いや、既に何が良くて、悪いのかを本当は皆理解できている。

もっと言えば「良い事」ではなく、「当たり前」の事を人は知っているはずだ。

太陽がいかに大切で、地に足がつく大地が大切なのかを知る様に。

教わる事でもないわけです。

笑い話だが核ってなんでしょう?

この地球に、宇宙にないものを人間が作ったのだから、分解など出来る訳が無い。

「除染」という「巧妙な」言葉ほど、「自然」と同じく欺瞞に満ちた言いまわしはない。

実際には丸い地球の川から海へ、海から山へ、よその國へいくだけ。

このやっかいものは、半永久的に地球や生命を傷つけながら動き回るだけのお話。

でも核は莫大なお金になるらしいから、好きな方が多いのですね。

どこかの企業やエコビジネスが言う「自然」こそ「不自然」だとわかる日がくればいい。

意識がその向こう側と繋がり、気づいた時に、町や海岸におちているゴミを拾っている。

地球を知った様な顔の科学者やメディアの、薄くて馬鹿なお話に耳を傾ける時間があれば

まづは「自然」しぜんへ行きましょう。

この地球をもっと好きになります。

そのうちきっと気づく日がきます。

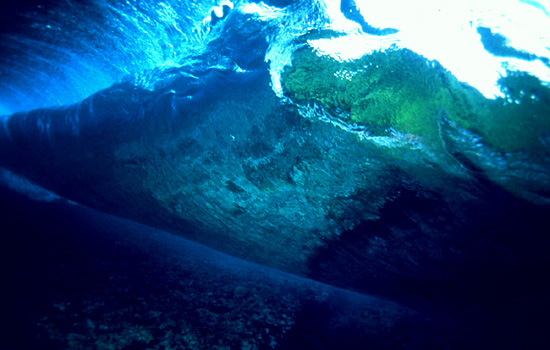

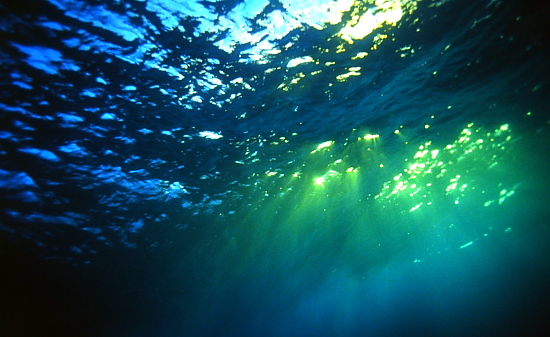

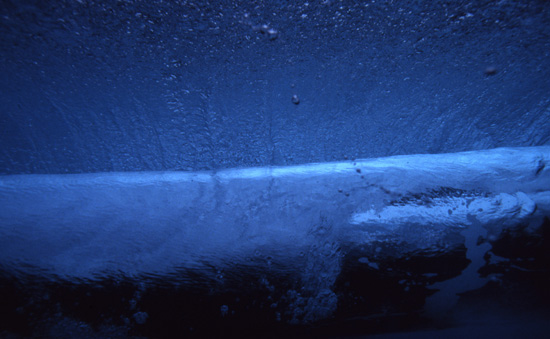

雨のフィジーの離島の300m程沖

地球の海の崖の中で。