I came to the mountains of rainy Yoshino

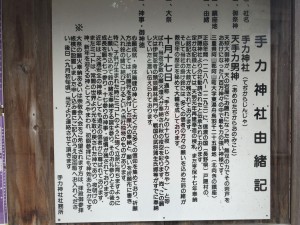

Now 1,400 years ago

Before Giyoja Enno who trained himself/herself at the waterfall of nearby mountains

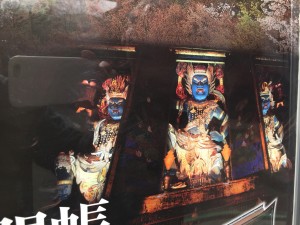

I enshrine the Zao Gongen of a Japanese god that appeared

It is a beginning of mountaineering asceticism ancestor

Mountaineering asceticism is like Aminizumu, and it is folk belief

It was created while occurring extremely naturally, and blending with esoteric Buddhism and Buddhism

It is the method of one earth talk beyond the religion

The fact that includes the time when it is older than the Buddhism of the import thing

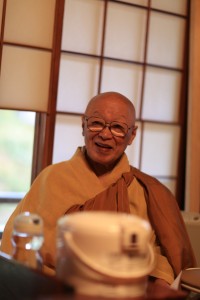

What Nakamura kept a fruit, and tested “a mountaineering ascetic”

The course of art and the manners that I right mastered by an experience and the experience in own mountains

It is mountaineering asceticism

I right say the school of these days to let you think with a head

A culture fish preserve is the splendid earth school which is the other dimension

For Japanese a population of 400,000 people

The fact that the 170,000~8 all people had a mountaineering ascetic

Syugenjya Nakamura says both the training and the experiment

It is mountaineering asceticism to master experience and an experience in mountains

In other words, it is a practitioner of the realism

The Meiji government pollutes westernization

I do the mountaineering asceticism abolition,

By false words called nature

Draw a line on a human being and the earth; and 150 years

It is the reason why aftereffects remain to the Japanese now

On a town and the earth

I draw a line by the word nature conveniently

I kept it away from the fear and importance

An excessive convenient living

Of the distance of talks and the bodily sensation with the earth

It is the reason that made a trench

In the neighborhood without nature

As for the present times to buy a flowerpot

May it be an important thing?