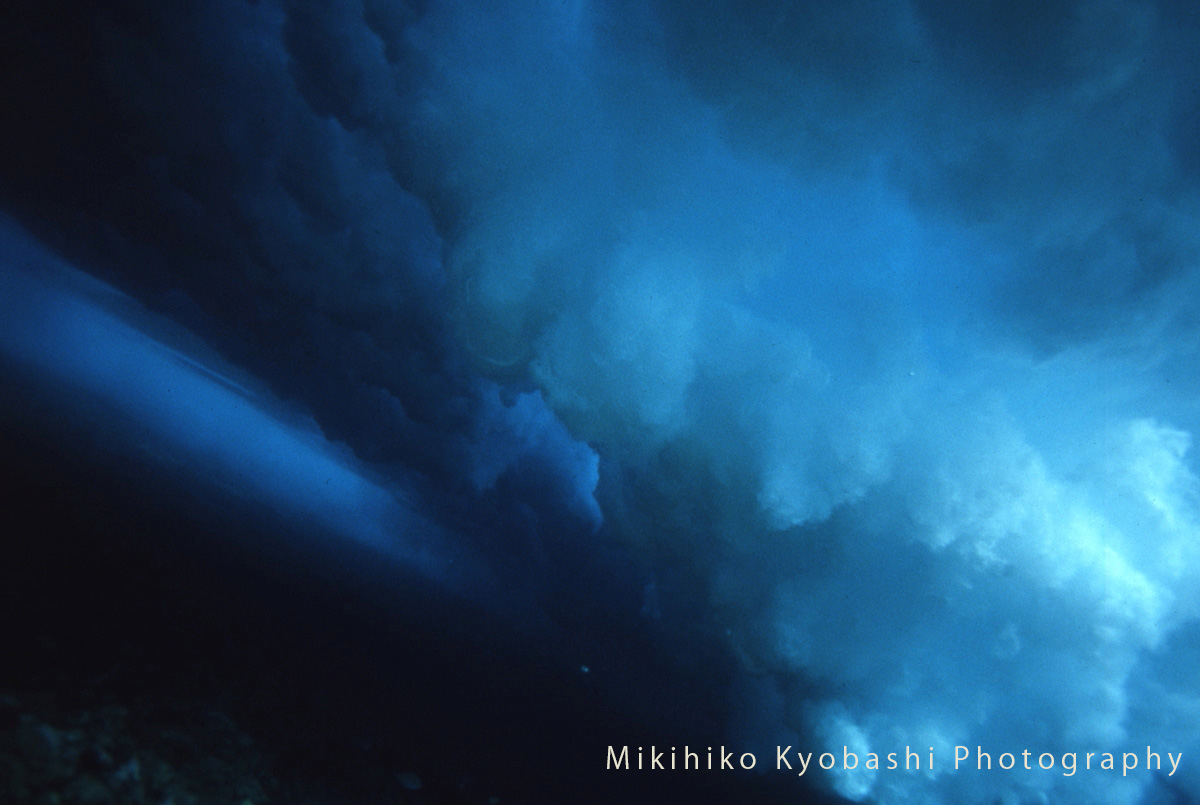

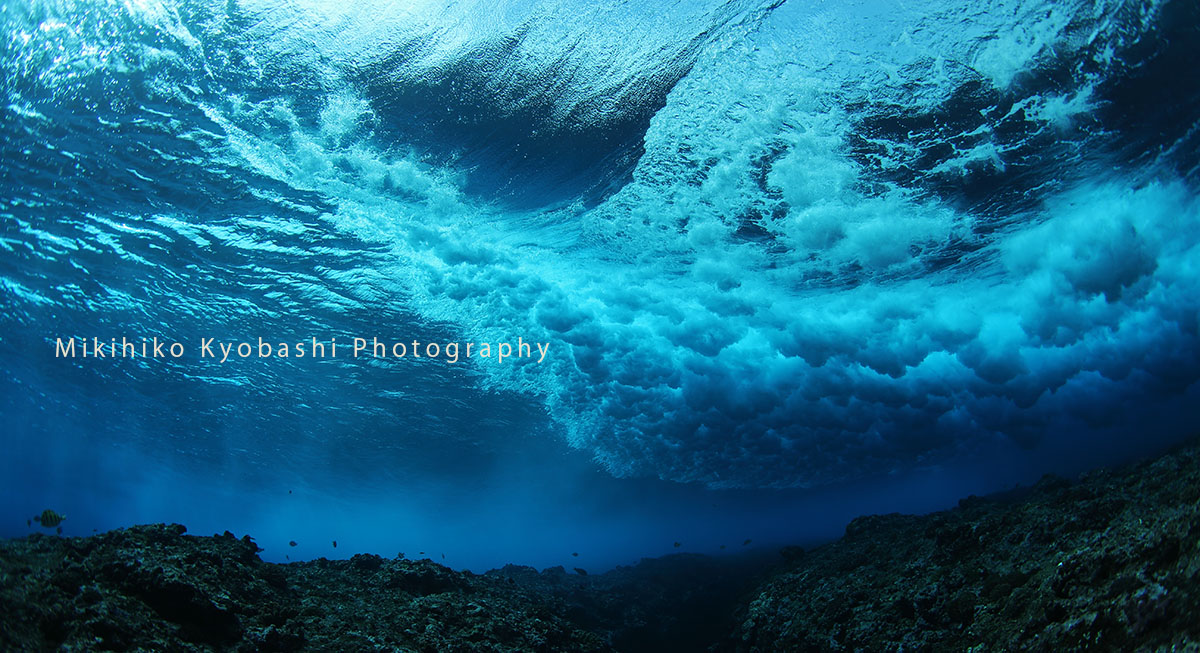

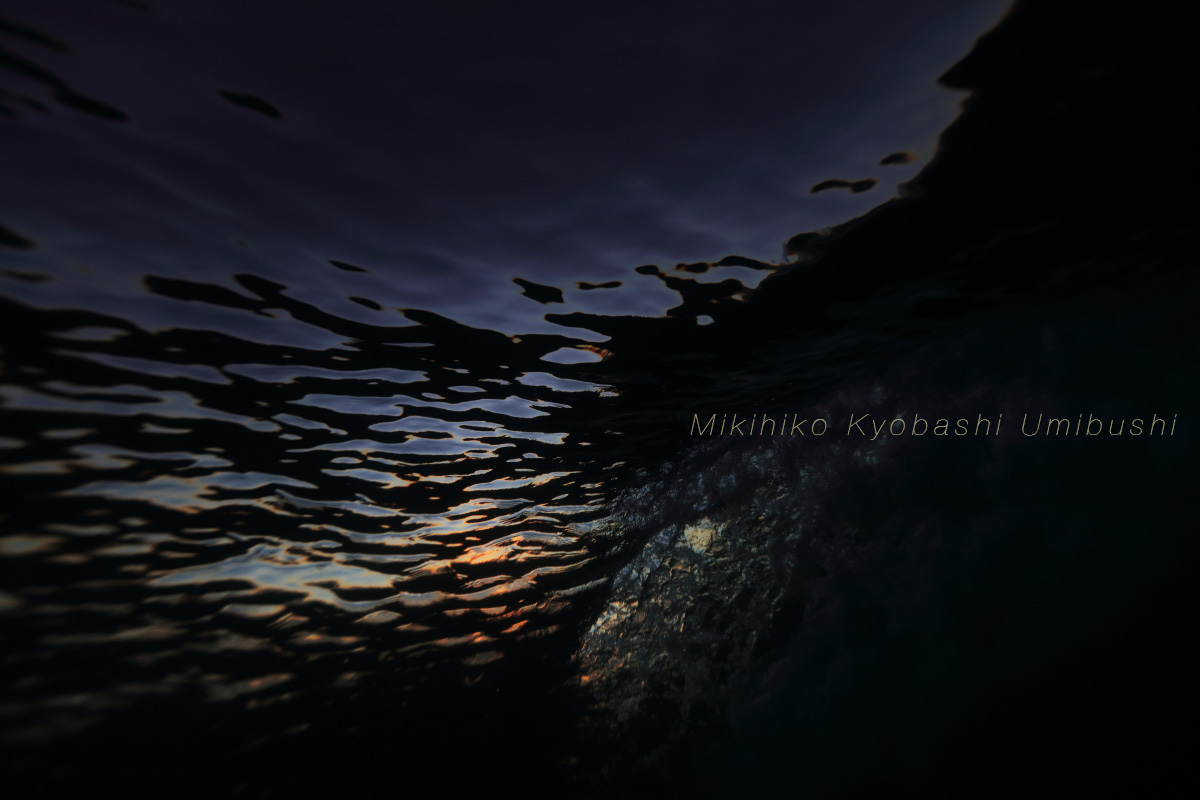

海の始まりは育った環境が大きく影響する

父方の爺様は年で海に行ったことがない

母方の爺様は山登りの人

車の運転が好きでいろいろな海や、川や

スキーをしにチェーンを巻いて長野の雪山へ

でも僕とは山の登りや

簡単に歩ける高尾山などの場所にも行ったことがない

器用な爺さまは家中にでかい手製の水槽があって

部屋には世界中の魚がいた

魚や鴨を丁寧に捌く

鉄砲好きな近所のおじさんからもらった

体に鉛の散弾銃が入った青首の鴨の味は忘れない

都会にいてもいつも水の音と魚がいた

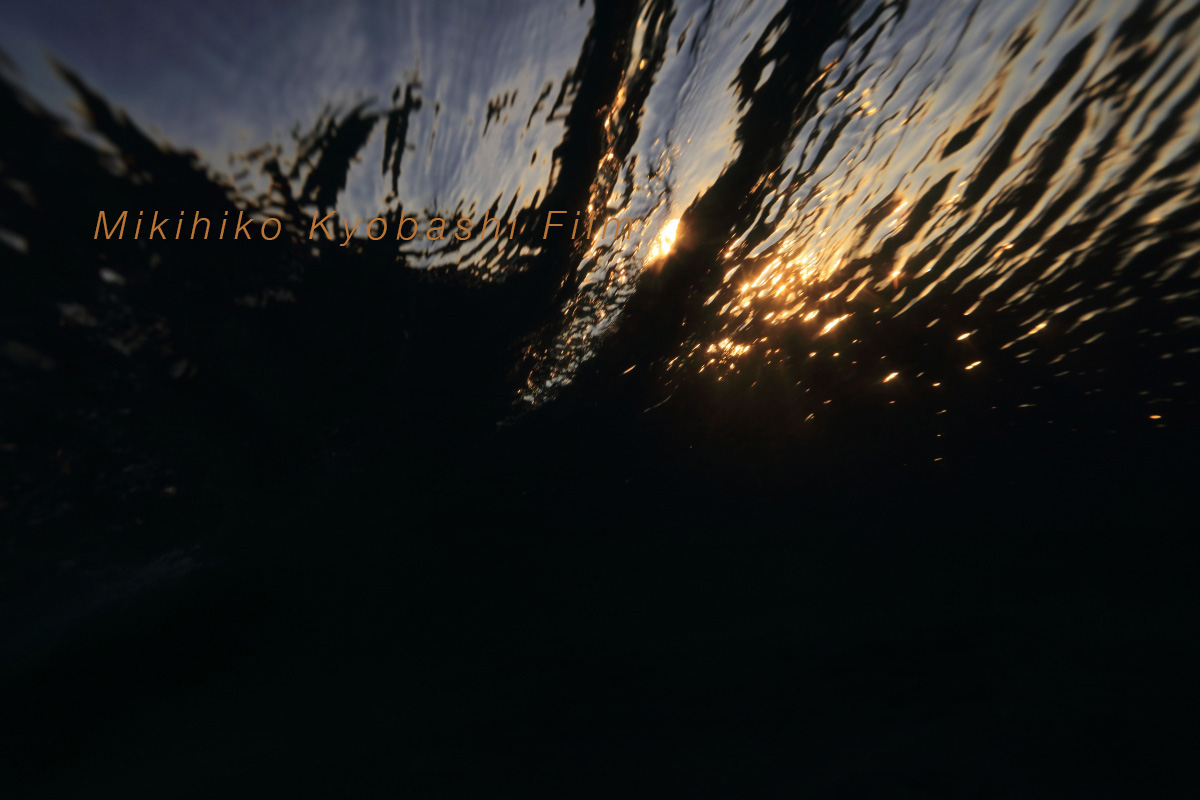

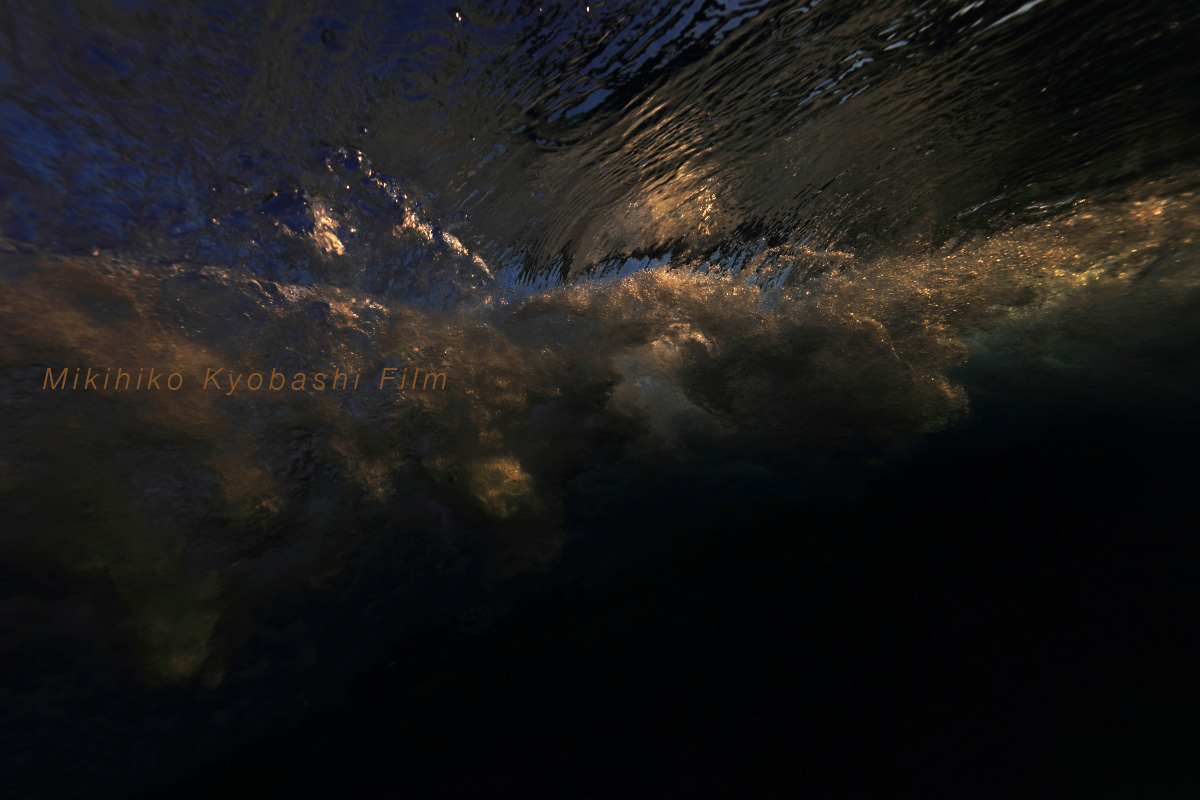

自然と魚が好きになり

海も海水浴場でない

いわばの水が澄んだ場所へ連れて行ってくれた

彼らは

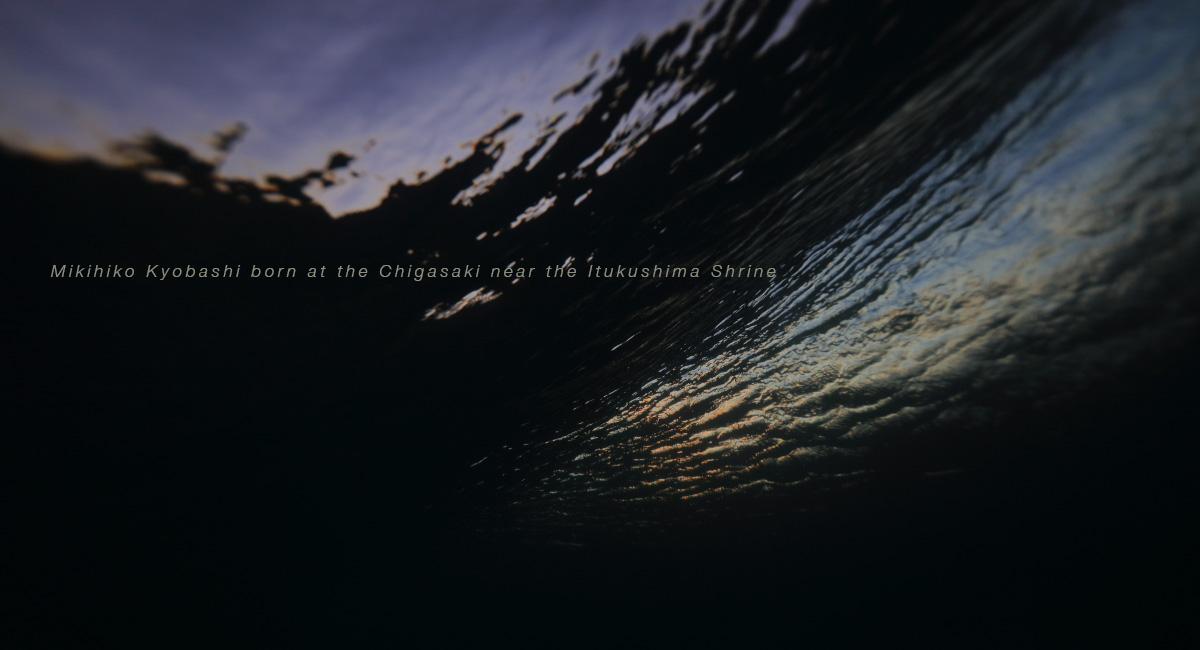

近江琵琶湖から大正の初めになぜが築地の波除神社の前に

移民した先祖

関東大震災で揺れに揺れ

焼けて引っ越したと

当時五歳の爺様にきいた

ひいじいさんと(僕からはひいひいじいさん)

九州へ行く日もかかり汽車で旅をした話を聞いた

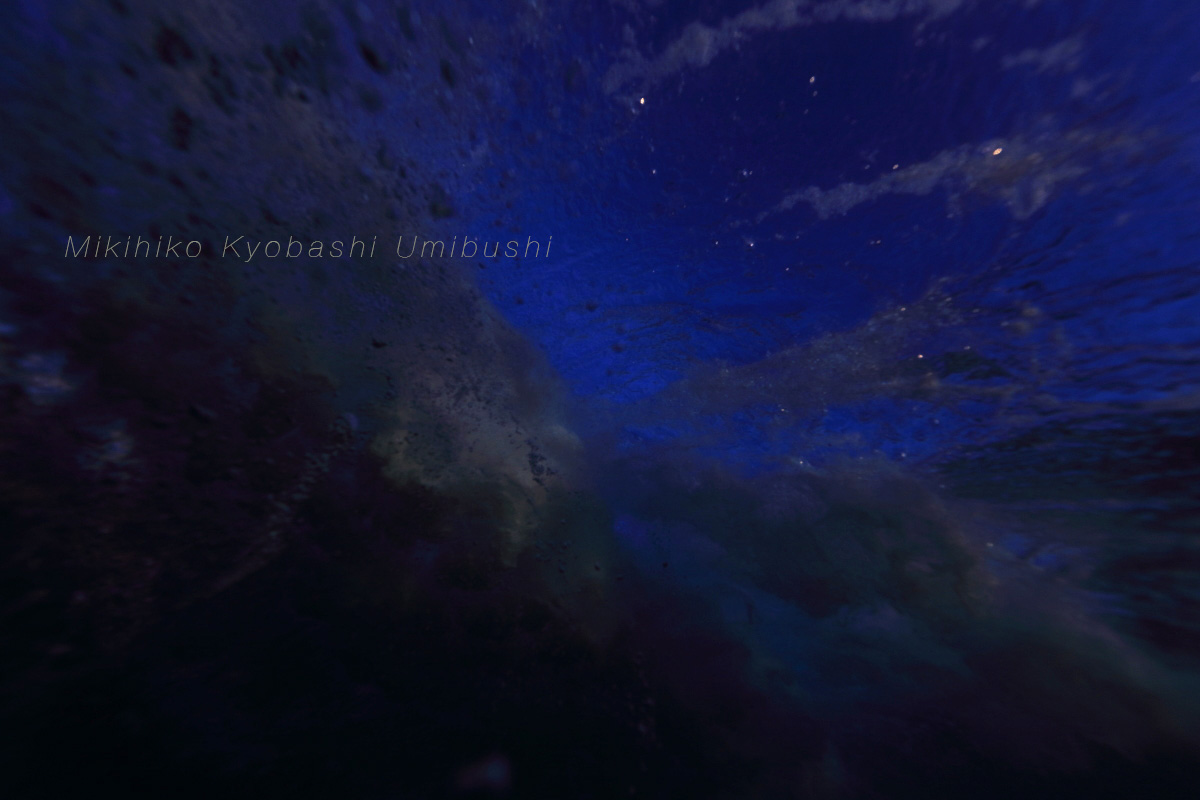

広島の厳島神社で写した写真

きっと今も観光客を待ち受ける

写真屋のおじさんのおかげ

カバンを持ち和服の厳しい顔つきの曾祖父さんと

少し改まり前で手を組んで、学校の制服の様な格好の爺様は八歳くらいか

住んでいたであろう

近江八幡の戸籍にある付近に

何かしら彼らの残像がないか

訪ねたことがある

ひいばあさんはよく煎餅をくれた

古い日本家屋で、勝手に門を入り

虫を探していた

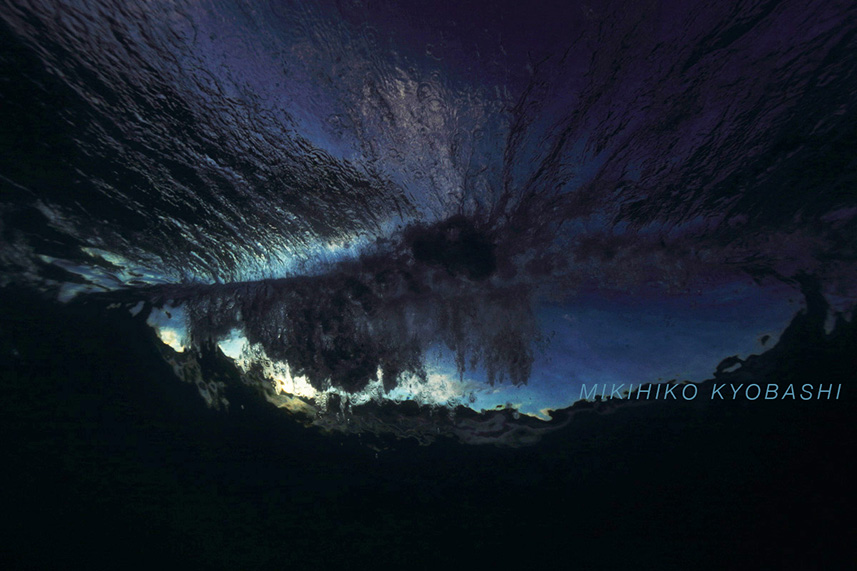

そんなひいひい爺さんのお墓へ

築地で焼け、蒲田の奥(萩中)へ大八車で

石塔や魚の供養塚も移転し

石碑には檀家として、尽力した名前の中に

ひいひい爺さんの名前がある

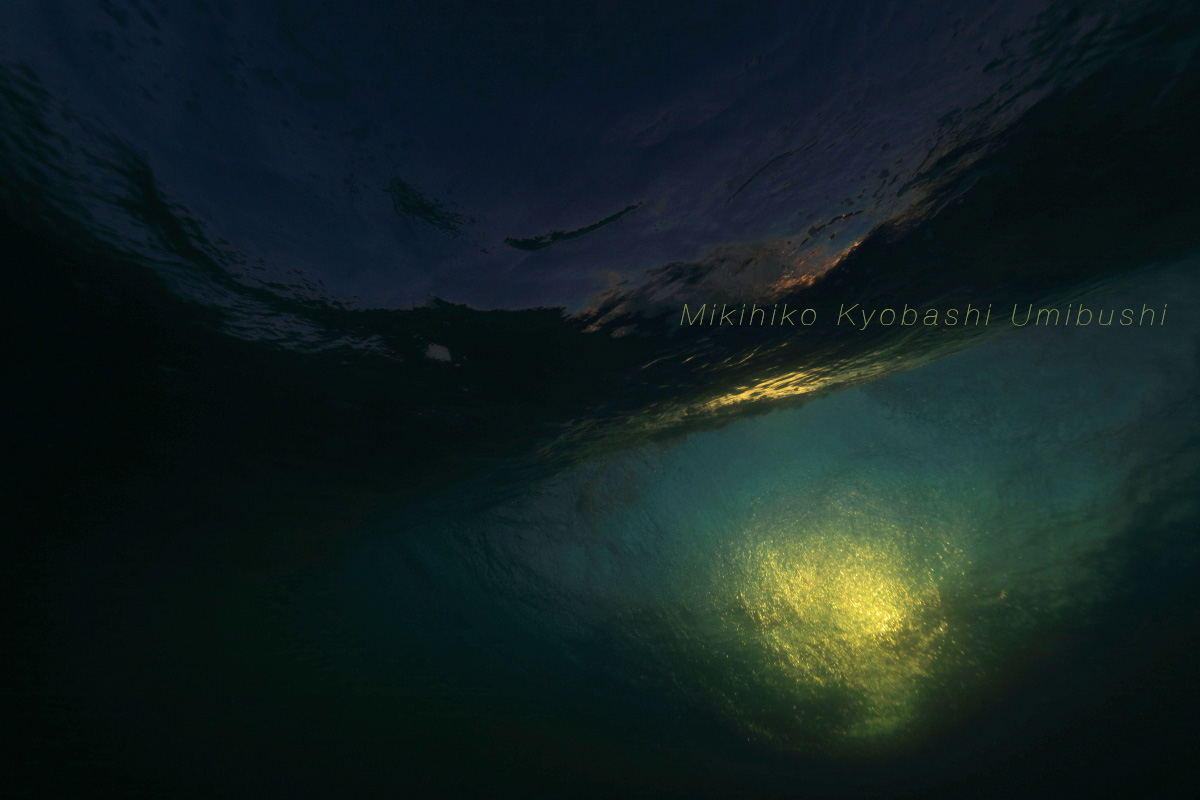

所感では

墓は通信所でここには何も居ない

日々思うことが十分な供養であり

それでいいと思う

墓は骨がある

ない場合もある

骨は場所によっては

粉にして土に返す

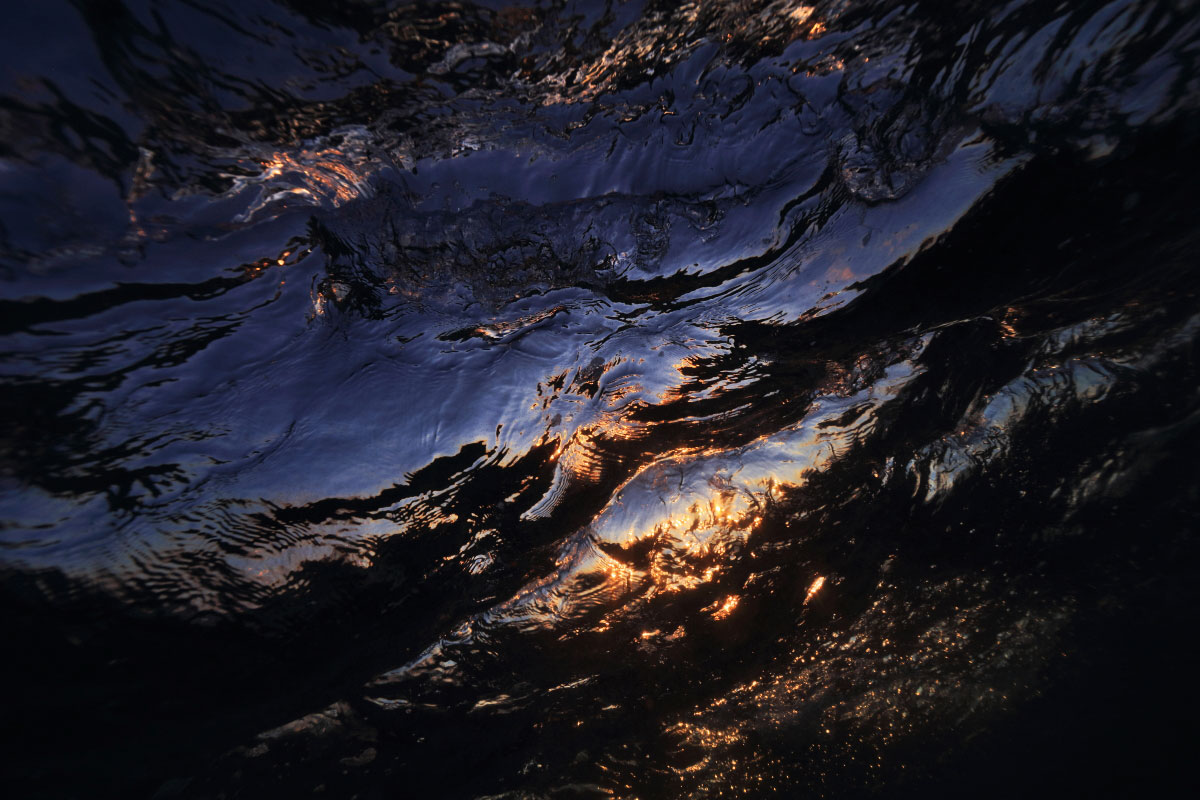

バリでは風葬、土葬、鳥葬もある

バリのお坊さんや知り合いは

死んだら所詮意味は同じで、

方法はどうでもいい、海が好きなら椰子のみ骨を詰めて

流します。

結局必ず家族のもとへまた戻るんです

言っていた

墓は

おそらくは生き残ったものの

感情的移入、通じやすくなる一つの手段と方法

当時の思い出に飛ぶ効果のあるモニュメントである

また寺がある以上、供養を請け負うという証拠になっている

そんなことを考え

何かおにぎりや水を備え

何かを感じ、意識に微細な電気がくるか?

さっきまでと何かが違うか

じい様がくるか?笑

冷静に見極めようとした

正直なんだか帰りの車で

すっきりした

それは何かというと来たから

祓われたとかでは無く

暖かな感覚があったから

墓に実際来ることも大いに意味がある

昔のこの浄土真宗の寺の住職は

大きな敷地で、家族みんなでゆくゆくは

入ればいいですよと

言ってっていたそうだから

大きな敷地を水屋の前に購入したそうだが

代が変わると

そんな橋は反古された

長男しか入れないという、墓を売りつける為の

死んで家族を離散させる悪しき習慣と

仏具屋も墓石屋も寺の住職はぴったりくっつき

必ず推めてくれる

結局は墓の値段もコロッと変わり倍になる

法要の時もっと包んでくれたら

安くしてもいいと思うじゃないですか?〜

といいはなつ

笑いながら

それでも住職か!いい年して

というも

全く恥じないお坊さん

そんな坊主の言動を逃げ

じい様からは浄土宗から天台宗へ移動

親鸞さんは

独身を通す宗教者の暗黙のルールを反故し

普通に妻帯した斬新な人

死んだらは鴨川に投げて魚の餌にしてくれ

というも

弟子が祭り上げ

様々と塗り替えて

変質させた

善人も悪人も

南無阿弥陀仏だけで救われるから

それだけでいいと凄い発想と発明をした

日本人は古来より神の国

神とよぶ尊い全てへ

寄り添いながらこの国土(山川海木々)とある

生まれた時は神社へ行く

七五三まで神社

お祭りは神社

初詣も神社

たまにお釈迦様の命日に

甘茶をかけ

死に際はなぜか仏教

家には神棚と仏壇がある

僧は

亡くなった家族を急に馴染みもない

極楽浄土なるハッピーな場所へ見送る先達を

買って出る

そうでないと、怨霊になる?さまよう?成仏できません

と匂わせる

そもそも家族であり

怖い幽霊でも悪霊でもない

死んだらホトケの構図とまな板の鯉の

状況に飲み込まれる日本人

あの世もでこれから修行などかわいそうですね

家族としては

そんな謎の場所よりも

もし請け負うなら

日々の暮らしとともに、いつでも近くにいて見ていてください

いつでもきてこらっせ

ありがとね、ご苦労様の送ることばだけでいい

スッキリします

私がお釈迦様の修行者となったおじいさんを (急に弟子?そうしないといい世界で幸せになれない様な雰囲気を作った上で)

49日、100か日と精進してお経を呼び引導しますので

安心ください

つきましては、2日間の法要でその法要も今回は含めさせていただき

本当は50万円を30万円で

お車代はマ〜イイです

戒名代はまた別になりますが

はい

・・・・・

凄いですね

言い慣れてますねご住職

スッと入ってきました

・・・・・

爺さんはね

墓石もお棺も白木だろうがベニヤ

だろうが、残ったものの家族の見栄だと言っていました

なんで弟子になる?

お釈迦さんはそもそも

霊魂なんてなく

一人旅をして悟ればいい

と言っていたのにですね

・・・・・・

そんな矛盾にそまりながら

目を背けた日本人

葬式も戒名もいらないと

いった白洲次郎さんと正子さん

ソフトバンクは

白犬にしらとじろう、しらとまさこと名付け

やゆっている

乗っていた60年代の白いポルシエ911sをトヨタに差し上げた

所感で

「こういう車を作りなさい」と

もらった理念が

真逆なトヨタは正直大迷惑だったでしょう

こいいう車とはおそらく

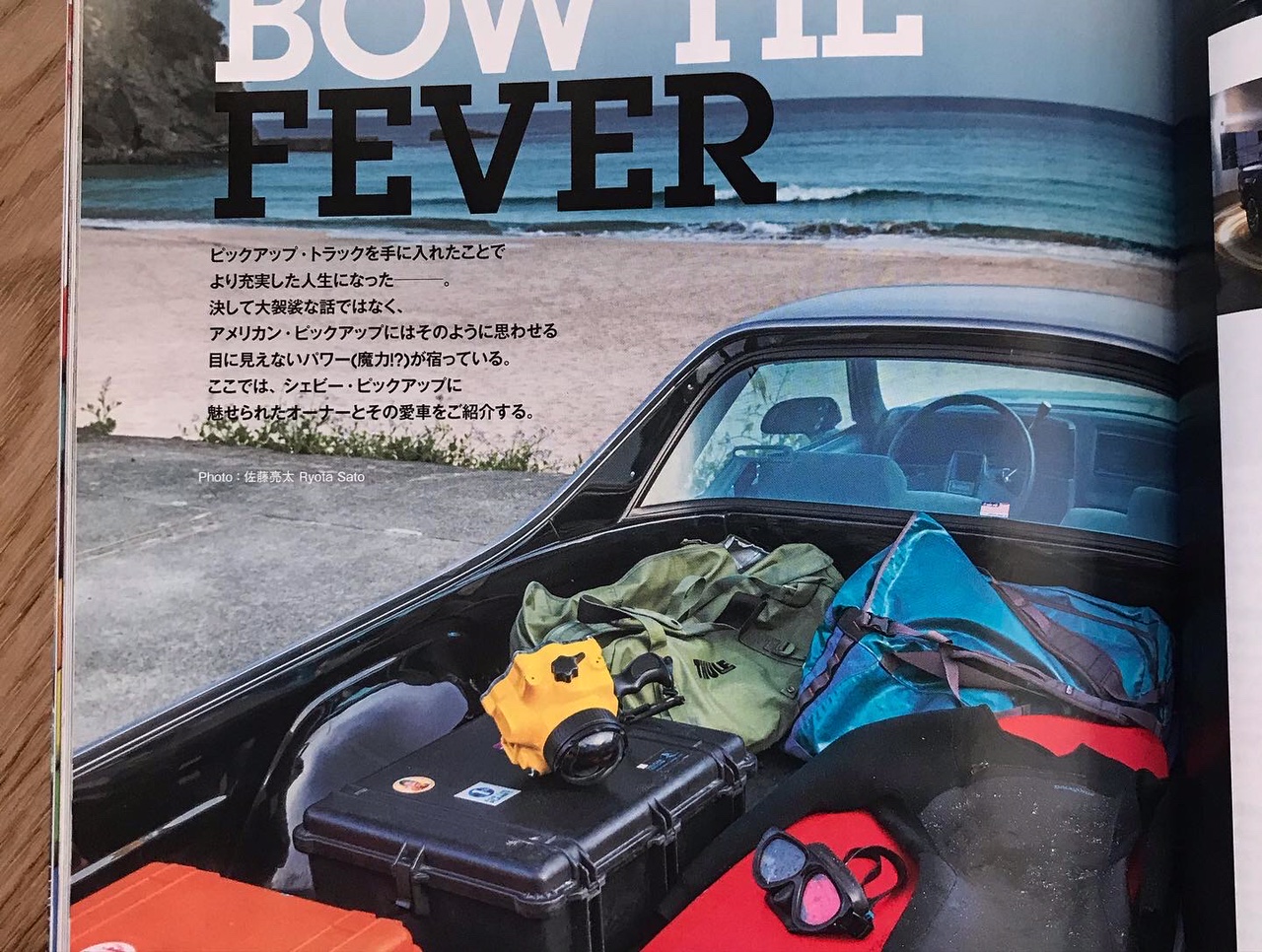

僕も以前1970年のポルシェに乗って感じるのは

美しいデザイン

空力を考え、車の裏面をフラットに覆い

ハンドルからアクセルから路面情報が伝わる安全性

自由を感じる運転の楽しみ

野生的で動物的

動かしたようにしか動かない感覚がたまらない

「所感」

メンテナンスしやすいエンジンやミッション

事故の際もぶつかっても、乗員を守る剛性と溶接(ベンツもポルシェも事故の車を

徹底的に研究した)

動けばいい

常に新作で小出しして売る販売方法ではない哲学

車メーカーの顔がそのメーカーの理念

今のポルシェはそんなものないですが

話は戻りますが

いいことが書いてあったので載せます

「先祖の話」柳田国男

いわゆる神葬式によって祭りをして居る家々で無くとも

死んで「ほとけ」などと呼ばれることを迷惑に思つた者は昔から多い筈である

日本人の志としては

たとへ肉体は朽ちて跡無くなってしまうとも

なほ、此国土と縁は断たず、毎年日を定めて子孫の家を生き通ひ

幼い者の段々と世に出て働く様子を見たいと思つて居たらうに

最後は成仏であり、出てくるのは心得ちがひででもあるかのの如く

頻りに遠いところへ送りつけようと態度を僧たちが示したのは、あまりにも一つの民族の感情に反した話であつた。

しかも僧侶たちは、念仏供養の功徳によって、死者は必ず極楽へ行くと請け負っておきながら

一方では盆のたびにこの世に帰ってくる亡魂のために棚教をよむと言う矛盾した行動をとってきた

仏教は六道輪廻の妄執を断ち、そこから解脱して彼岸に到る道を示す教えである

そのことは十分に承知したうえで、なおかつ死後も霊魂は此岸であるこの世のどこかにとどまり

年間に日を定めて子孫の元を訪ねて饗応を受けるという盆行事などにみられる伝来の信仰は

容易に消えることなく今日までつづいてきた。

どいいう上手な説き方をしたものか

二つを突き合わせてどちらが本当かといふような論争は終に起こらずに

ただ何と無くそこを曙染のやうにぼかして居た。

いずれも先祖崇拝を中軸とする仏教と本来縁のないような宗教心意が

仏教を受容しはじめてから千数百年む過ぎた今日もなお

私たち自身のなかに強固に残留しつづけている事実について

所感をのべたものである

神道の成立

高取正男